2020.07.10

コロナ禍と公務の非正規化があぶり出す公共サービス崩壊の危機 〜議会は責任を自覚しているだろうか〜

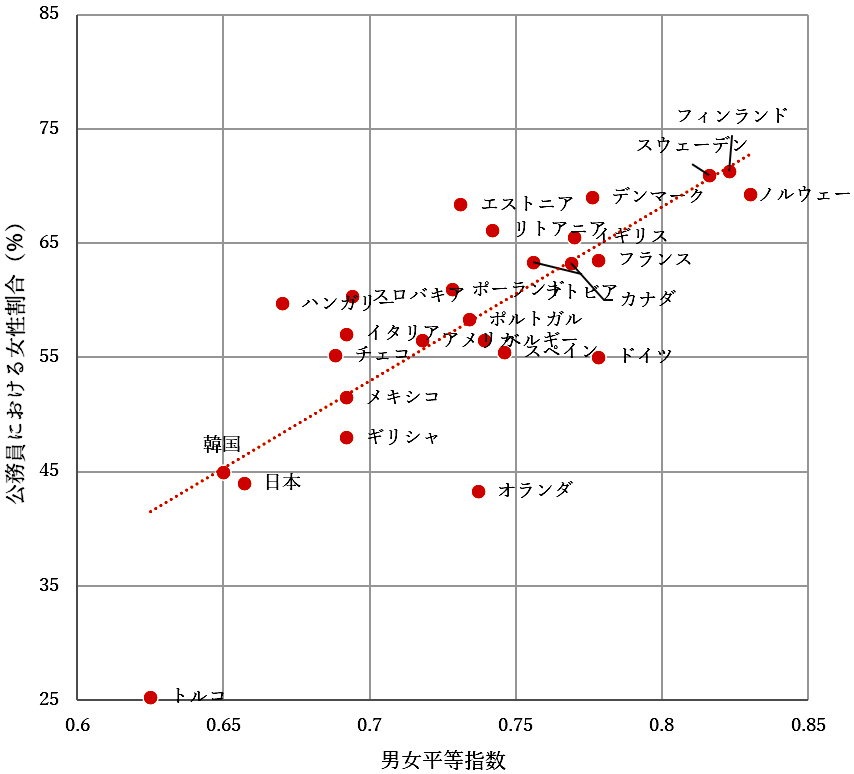

図5は、世界経済フォーラムの国別男女平等指数(①)を横軸に、OECDの公務員における女性割合(②)を縦軸にして、各国をグラフ中にプロットした散布図「国別男女平等指数と公務員における女性割合の相関性(2017年)」である。

①②の相関係数は+0.7750で、統計学の教科書によれば「強い相関」に分類される(4)。したがってプロットは、斜め右方向に順に並び、公務員における女性割合が高い国ほど、男女平等指数も高くなる傾向となって現れる。

例えば、①男女平等指数(0.830)で世界2位のノルウェーの②公務員における女性割合は69.28%でOECD諸国中3位、①が0.823で世界3位のフィンランドは、②が71.36%で同1位、①が0.816で5位のスウェーデンは、②が70.96%で同2位、①が0.778で11位のフランスは②が63.55%で同9位と、いずれも公務員における女性割合はOECD平均を上回り上位に位置する。一方で、男女平等指数が2017年段階で世界114位の日本は、②が44.00%でOECD諸国中26位、男女平等ランキングが118位の韓国は、②が44.96%・同25位で、いずれも世界最低水準である。

このように、男女間の格差が少なく、女性が活躍しうる社会に転換していくためには、雇用が安定し、それなりの賃金水準が得られる公務員における女性割合を高めていくことが決定的な要素となる。

ところが日本は、公務において女性の活躍の場を極端に狭めた「女性を正規で雇わない国家」なのである。

出典: World Economic Forum ‘The Global Gender Gap Report 2017’Table 3: Global rankings, 2017 and OECD, ‘Government at a Glance 2017’, Figure 3.5. Gender equality in public sector employment, 2011 and 2017を筆者加工

図5 国別男女平等指数と公務員における女性割合の相関性(2017年)

4 非正規公務員問題と議会の役割、責任

公共サービスは官製ワーキングプアを構造化して提供されている。そして希望を絶たれ、コロナ禍の中でやりがい搾取に遭う非正規公務員の離職ドライブは臨界点に達し、公共サービス崩壊の危機が目前に迫っている。

これが本稿の結論なのだが、このような差し迫った事態を招き入れた責任は、議会にもあることを最後に記しておきたい。

非正規公務員を含む地方公務員の勤務条件は条例に基づかなくてはならない。勤務条件条例主義である。そして、条例はすべて議会の議決を経なければならない。パートタイムの会計年度任用職員の「報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない」(地方自治法203条の2第5項)し、フルタイムの会計年度任用職員も「給料、手当及び旅費の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない」(地方自治法204条3項)、定数は、「条例でこれを定める。ただし、臨時又は非常勤の職については、この限りでない」(地方自治法172条3項)、およそ「職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例で定め」(地方公務員法24条5項)なければならないのである。つまり制度上の担保は議会の議決に委ねられている。ところが多くの議会はこの機能を自覚せず、いたずらに公務員定数を削減し、ケアワークを低賃金労働とみなして女性非正規化する行政に加担し、女性を公務労働市場から退出させることを推進してきてしまった。

さらに労働基本権制約下においては、公営企業職や現業職を除き、議会で制定する条例は、労使協約はもちろんのこと書面協定に代替する機能が求められている。

法制的にも、他の法律の適用除外関係を列挙する地方公務員法58条は、労働基準法上の変形労働時間制(1年単位やフレックスタイム制等)の導入要件である書面協定について、「条例に特別の定めがある場合」に読み替えると規定する。

すなわち議会が制定する条例は、労使合意により法的効果を持つ労働協約や書面協定の擬制という役割も持たされている。

そうだとすると議会は、労使合意の擬制との役割を自覚し、その権能をより発揮すべきなのではないだろうか。

例えば、公務員には労働契約法の適用がなく、非正規公務員の無期転換権は生じないものとなっているが、条例によって「繰り返し任用で5年を経過した者については、本人の合意なく雇止めすることはできない」と、任命権者の裁量権を制約することはできる。

公共サービス崩壊の危機を回避するには、女性の非正規公務員の雇用安定と処遇改善は欠かせない。そのために議会にできることは山ほどある。

(1) 非正規公務員の人数は、総務省「地方公務員の臨時・非常勤職員に関する実態調査結果」(2016年4月1日)、正規公務員の人数は、総務省「地方公共団体定員管理調査結果」(2016年4月1日)から筆者計算。

(2) 前掲注(1)に同じ。2016年4月1日現在、公立保育所の保育士は非正規9万9,958人、正規9万6,025人だった。

(3) 厚生労働省「福祉事務所人員体制調査」(2018年)から筆者計算。専任の生活保護担当面接相談員は、2016年段階で、非正規743人、正規560人だった。

(4) ピアソンの積率相関係数では、量的データ同士の相関関係の目安について、0.7〜1.0:かなり強い正の相関、0.4〜0.7:正の相関、0.2〜0.4:弱い正の相関、−2〜0〜0.2:ほとんど相関がない、−4〜−2:弱い負の相関、−7〜−4:負の相関、−10〜−7:かなり強い負の相関としている。岩㟢学=中西寛子=時岡規夫『実用統計用語事典』(オーム社、2004年)。