2 地域運営組織の基本的性格

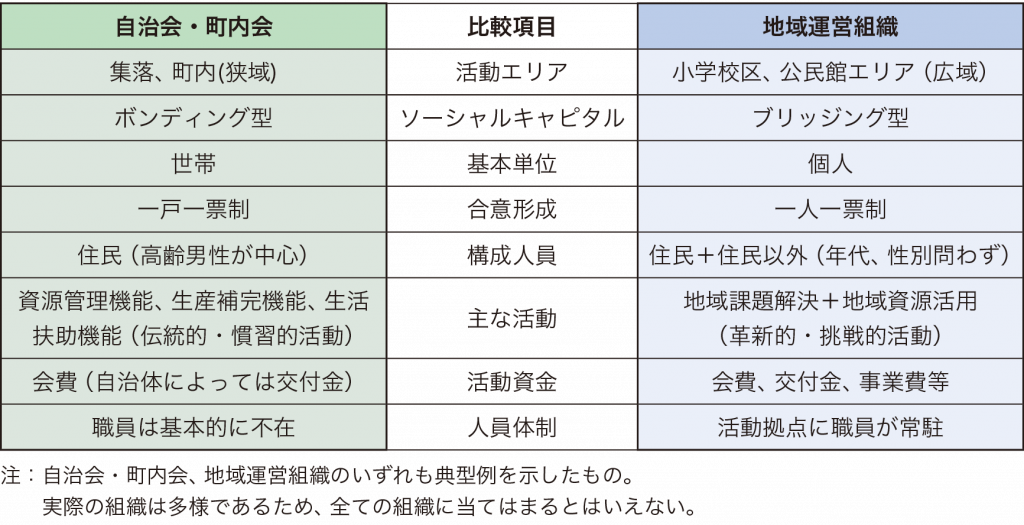

地域運営組織は、町内会や自治会といった地縁組織とは本質的に性格が異なっている。図表1は自治会・町内会と地域運営組織の相違点を示したものである。自治会・町内会は、集落や町内といった狭域をエリアとし、世帯を単位として組織されているため、「一戸一票制」である。そのため、過疎地域などにおいては高齢男性を中心として運営されることが多い。活動は、相互扶助を基本として、伝統的、慣行的に行われ、構成員の誰かが事務をとる場合が大半である。

図表1 自治会・町内会と地域運営組織の相違点

これに対して、地域運営組織は小学校区や公民館エリアなど広域で組織され、世帯ではなく個人を単位として組織されているため、「一人一票制」である。地域運営組織への参画は住民に限らず学校や事業所、他出子などの関係人口なども含まれる。主な活動は相互扶助を超えた地域課題の解決や、地域資源の活用など多様である。これらの活動は事業的に行われることが多く、活動拠点や専従の事務局員が置かれることが多い。地域運営組織は、行政との協働のパートナーとして位置付けられるため、自治体から一括交付金など活動経費が支給されることが多い。

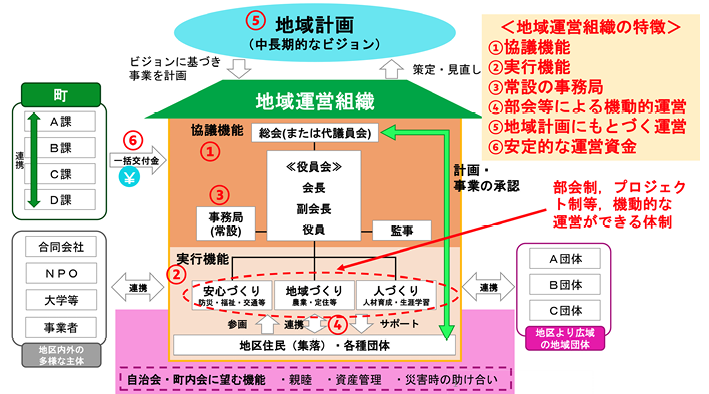

図表2は、地域運営組織の一般的な組織を図化したものである。地域運営組織の構造と特徴を端的に述べれば、①総会や役員会などの協議機能を有すること、②部会やプロジェクトチームなどによる実行機能を有すること、③常設の事務局を有すること、④住民や各種団体など多様な主体が参画すること、⑤中長期的なビジョンとなる地域計画を有すること、⑥安定的な活動資金を有することなどが挙げられる。ただし、地域運営組織は地域や組織によって多様であり、様々なスタイルが存在している。

図表2 一般的な地域運営組織の組織図

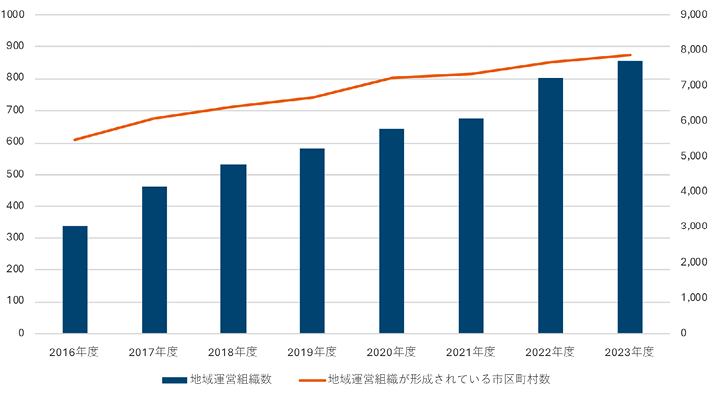

地域運営組織は、以前から存在していたが、自治体内における全ての地区に設立されるようになったのは、平成の合併以降が多い。図表3に示されるように、全国874の自治体において地域運営組織が設立されており、その数は7,710に上っている。また、2024年3月1日には、地方自治法が改正され、260条の49が新設された。同項において、「市町村は、基礎的な地方公共団体として、その事務を処理するに当たり、地域の多様な主体の自主性を尊重しつつ、これらの主体と協力して、住民の福祉の増進を効率的かつ効果的に図らなければならない」ため、「地域住民の生活サービスの提供に資する活動を行う団体を市町村長が指定できることとし、指定を受けた団体への支援、関連する活動との調整等に係る規定を整備する」ものとされた。ここで述べられている指定対象には地域的な協働活動を行うNPO法人のほか、地域運営組織が含まれている。このように、国を挙げて、自治会・町内会に代わるオルタナティブな地域組織を支援しようとしているため、今後も地域運営組織は増加していくものと思われる。

出典:総務省「令和5年度地域運営組織の形成及び持続的な運営に関する調査研究事業報告書」より作成

図表3 地域運営組織の形成数の推移