自治の空白、企業の空白

こうした事態をうまく言い表した概念に「自治の空白」があります。徳島大学の田口太郎教授が示したものであり、行政、住民ともに機能が低下していく中で空白部分が生まれてくる、これをどう補っていくことができるのかという問題提起です。

それに加えて、もう一つ大きな課題があります。それは、いわば「企業の空白」です。これまでは行政が資金を出せば解決できていた課題も、企業側の担い手不足により引き受け手がいない状態を意味します。

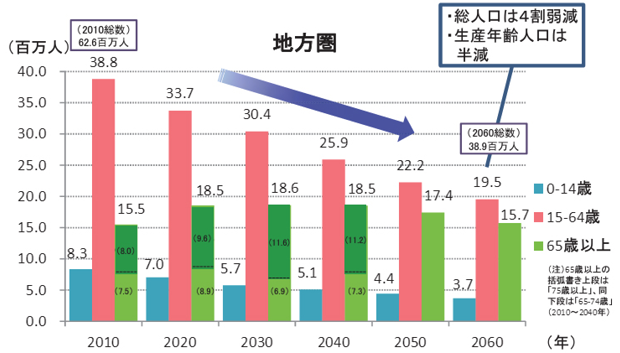

よく指摘されているとおり、現在、日本は人口減少トレンドに入っており、2004年の約1.2億人をピークに、2050年には9,500万人程度まで減少するといわれています(図2)。しかし、さらに細分化して見ていくと、地方圏(東京、名古屋、大阪圏に属する都府県を除く36道県)の生産年齢人口は、今後40〜50年でおよそ半減するといわれています。15歳から64歳の働き手が半分になってしまうということです。こちらもすでに兆候は表れ始めており、2024年問題をきっかけとし、準公共分野と呼ばれるバスや鉄道などの地域交通の担い手が見つからない事態が全国で発生しています。

出典:地域の未来ワーキンググループ「中長期的な地域の課題と対応の方向性」

図2 地方圏の年齢別人口の推移

おわりに

本記事では、過疎の変遷を簡単に振り返りつつ、現在起きている課題、そして未来において顕在化しうる課題の見取り図を提示させていただきました。まとめると、これからの過疎地域においては、継続する人口減少に伴い人々が広く薄く分散していく中、「自治の空白」と「企業の空白」が起き、その結果、生活基盤を支える最低限のサービスの提供が危ぶまれる可能性がある、こう考えることができます。それでは、地方というフィールドにおいて私たちは、どのようにこれらの課題に向き合っていけばよいのでしょうか。次回以降は、その具体的な対策を深掘りしていくことになります。

(1) 中國新聞社編(1967、1968)『中国山地(上)(下)』より引用。

■参考文献

◇「高密度経済社会への地域課題」(経済審議会地域部会報告・昭和42年10月30日)

◇坂本誠(2023)「過疎対策の成立とその継続(下)」自治総研49巻532号

◇今井幸彦(1968)『日本の過疎地帯』岩波書店

◇藤田佳久(1998)『日本山村の変容と整備論』地人書房

◇岡田憲夫 ・杉万俊夫(1997)「過疎地域の活性化に関する研究パースペクティブとその分析アプローチ─コミュニティ計画学へむけて」『土木学会論文集』