3 被害対策の研究と成果の地域実践

(1)野生動物の行動と被害対策研究

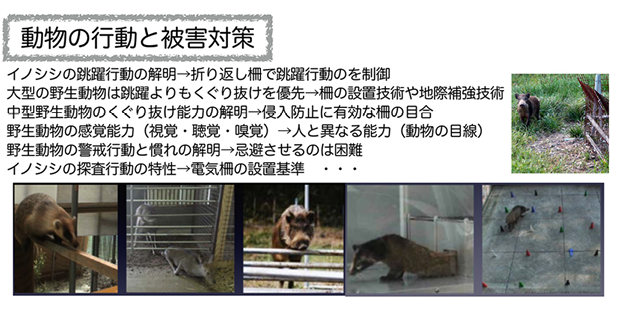

筆者は、24時間常にイノシシと一緒に生活しながら、その感覚能力や生殖行動、飼育管理技術に関する研究を行ってきた。平成11年からイノシシを中心に野生動物(サル、シカ、ハクビシン、アナグマなど)の行動研究と被害対策研究を行い、島根県美郷町が被害対策や利活用の実践の場となった。イノシシでは、能力研究として、跳躍能力(高跳び、幅跳び)、くぐり抜け能力、登坂能力、鼻による重量挙げ、水泳能力、感覚能力(色覚、味覚、聴覚)、学習能力(図形識別、空間認知能力、量的感覚)などを、被害対策では、電気柵の高さ、電気印加反応、電気柵の設置方法、柵の目合、折り返しワイヤーメッシュ柵、柵の地際補強方法、作物残渣、放任果樹対策、総合対策方法などを、イノシシ肉の利活用では、これまでまずいと勘違いされてきた夏のイノシシにも対応できる捕獲方法と解体方法、生体輸送方法などの研究を行ってきた。現在、基本となっている我が国のイノシシ対策のほとんどは、これらの研究から構築されている(農林水産省ホームページの動画(鳥獣被害対策の基本)を参照(https://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/higai/h_kensyu/30_tsukuba_kensyu.html#k2))。

図8 野生動物の行動研究の例(筆者の研究)

(2)総合対策の実践の場となった美郷町

先に述べた総合対策を美郷町では農家が学び、実践してきた。山でいくらイノシシを捕獲しても被害減少には結びつかないことを学んだ。捕獲するなら加害獣、山の10頭より里の1頭である。人が収穫残渣や放任果樹などで野生動物を集落に誘引してしまったのだから、みんなで環境管理を行う。誰も収穫しない放任果樹は伐採、藪(やぶ)は草刈り、田畑の農作物は人間が必要なものだから柵で囲って野生動物の侵入を防ぐ。野生動物の行動を理解していれば、柵の設置も適切に行える。

環境管理(餌付けと隠れ場所の除去)と柵の設置(野生動物の行動・能力を考慮)ができれば被害は確実に減少する。最後に適切な捕獲(加害個体の捕獲)である。守らない畑の横に捕獲檻を置いても捕まらない。前述のとおりである。しかし、環境管理と適切な柵の設置ができていればどうだろか。野生動物は畑に入れない、周辺に放任果樹もない。腹が減った野生動物は、怪しくても捕獲檻の餌に魅力を感じ始めるのである。すなわち、総合対策が農地に群がっていた加害個体の捕獲を助ける。

我が国のジビエ利用率は6〜7%程度である。美郷町のイノシシ肉利活用率は70〜80%にもなった。どうしてこのような差が生まれるのか。農地の横でとるから捕獲後の運搬が楽。イノシシを生かしたままの生体輸送だから肉質が劣化しにくい。畑を守って檻を置けば、捕獲後は業者が引き取りに来てくれる。殺生をしなくていいから高齢農家も捕獲免許取得に積極的である(山奥で捕獲して苦労しながら屠殺(とさつ)、運搬をするから猟師のなり手が少ない)。

図9 美郷町はイノシシ肉の利活用(おおち山くじら)

美郷町は島根県の中でも高齢化率が高く長寿の町といわれているのに、猟師の数は減っていない。被害対策も捕獲も地域の実情に合わせてシステムを変えればいいだけである(そもそもシステムを変えられない、変えようとしないのが日本の弱点ではあるが)。