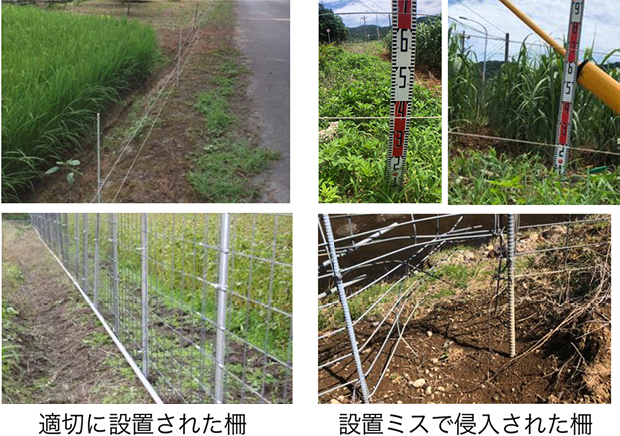

(2)柵の設置

野生動物を農地に侵入させない柵は数多く開発されている。対象動物別に様々なメニューがあり、正しく設置すれば被害をゼロにできる。しかし、残念ながら、7割以上の農家が間違った柵の設置をしている。柵を張ればよいというものではない。柵の素材や目合の選択、柵の裏表、柵同士の連結方法、支柱の設置、地際の補強、作物と柵の距離、そして定期的な点検が重要である。電気柵もしかり、柵線の高さやガイシの向き、舗装道路と柵の距離など、いくつも注意すべき点がある。

科学的に確立されている柵の設置方法がおろそかにされているばかりか、防除効果や耐久性に難があることが分かっている柵の規格が国や自治体の補助事業の対象になっている。これらの反省点を踏まえ、対象となる野生動物の行動特性を考慮した柵を正しく設置した集落の被害は確実に減少している。

図6 柵の素材、規格、設置方法で明暗が分かれる

(3)適切な捕獲

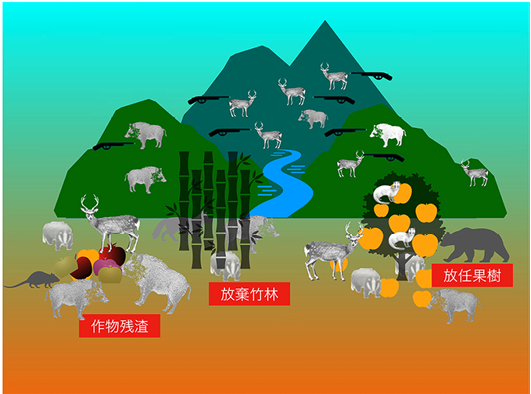

作物残渣や放任果樹を食べて耕作放棄地や茂みに身を潜ませている野生動物は意外と安全である。野生動物の数が減れば被害も減ると単純に考える人たちの何と多いことか。どんな捕獲方法でもいいから1頭でも多くとればよいという意識で捕獲キャンペーンが数十年継続中である。多くの捕獲従事者は銃猟がお気に入りである。集落の中や民家が隣接している農地周辺では銃を撃つことができないので、捕獲者は素通りして山の奥へ。くくり罠(わな)も集落内や農地周辺での設置は難しい。現在捕獲されている多くの野生動物は、山の中で暮らし、農地には出てこない「無罪」の個体がほとんどである。捕獲檻(おり)でイノシシなどを捕獲する方法もある。しかし、捕獲檻は捕獲効率が悪い上に取り逃しも多い。野生動物に発信器を装着して位置情報から地図上にデータを落としたり、痕跡や捕獲履歴から個体数を推定したり、まるで神様のように高いところから地図を俯瞰(ふかん)して野生動物を数の論理で管理しようとしているだけでは、野生動物との共生は目指せない。

野生動物の目線で考えよう。毎晩イノシシが侵入し、おいしい作物(餌)が食べてられてしまう畑がある。畑の所有者は怒り心頭で役場に苦情をいい、捕獲従事者に有害駆除のための捕獲檻を畑の横に置いてもらう。あなたが野生動物のイノシシだとしたらどうだろうか。毎日安心して侵入し、いろいろなものが食べられる最高においしい畑。その横にいきなり置かれた怪しい檻、餌は米糠。あなたがイノシシだったら、入り慣れているおいしい畑と怪しい檻、どちらを選択するだろうか。こんな簡単なことにも気づかずに30年間、日本ではいい加減な檻の設置が行われてきたのである。

図7 山の野生動物が捕獲されて集落の野生動物は見過ごされる