この「是正の指示」等の関与に関する不服・紛争については、自治法上、特別な争訟制度が設けられている(図3参照)。

(作成)田中孝男

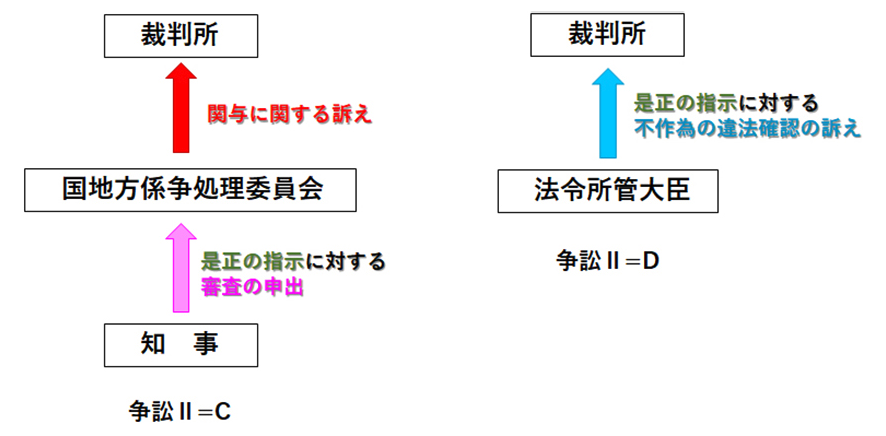

図3 法令所管大臣の関与に関する争訟手段

具体的には、まず知事側から、是正の指示につき、総務省に置かれている「国地方係争処理委員会」(係争委)に対して審査の申出をする方策である(自治法250条の13)。この審査の申出に関しては、係争委が、審査請求における審査庁と同様に、第三者機関のように、是正の指示の適法性等を検討する。知事は、審査結果に不服があるときは、裁判所(高等裁判所─最高裁判所)に、国の行政庁(法令所管大臣)を被告として、関与の取消しといった関与に関する訴えを提起することができる(自治法251条の5)。これらの争訟による手段を、争訟Ⅱ=Cと表示する。

この是正の指示に対して知事が係争委に審査の申出をせず、しかもこの指示に係る措置を講じないで放置しているような場合、指示を行った各大臣は、裁判所に対して、不作為の違法確認の訴えを提起することができる(自治法251条の7)。これを争訟Ⅱ=Dと表示する。

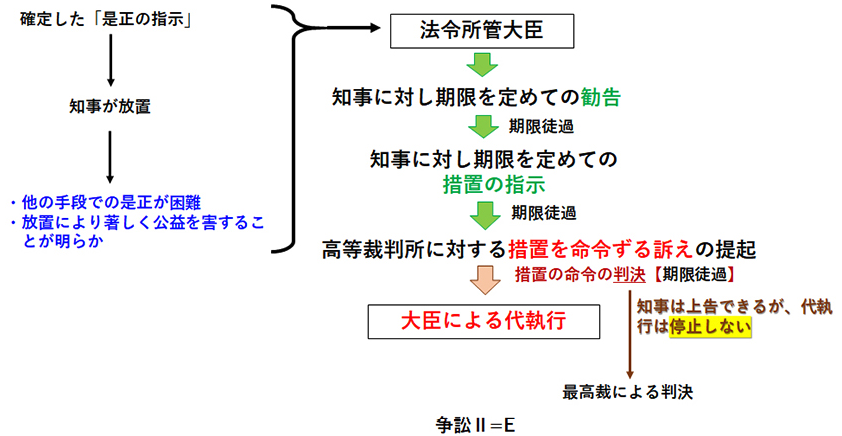

是正の指示が適法と確定してもなお知事が指示に基づく措置を講じない場合、やや厳格な要件が課されているが、法令所管大臣には、「勧告─指示─(裁判所に提訴をした上での)代執行」の権限が付与されている(自治法245条の8)(図4参照)。これを争訟Ⅱ=Eと表示する。

(作成)田中孝男

図4 法令所管大臣による代執行

ここまで述べてきたように、知事が国の行政機関に対して法律上の権限を行使する際に生じる紛争について法的に解決する手段は、複雑多岐にわたっている。以下では、辺野古沖の埋立てをめぐる国・沖縄県の間のいくつかの裁判事件の内容を簡単に見ていきたい。なお、事件については、国・沖縄県の行動や、裁判所の法解釈については、その当否・是非について、様々な意見があり得る。ここでは、内容の是非には踏み込まず、個々の裁判事件が、上記争訟ⅠあるいはⅡのどのようなタイプのものか、そして主に最高裁判所の判決はどのようなものだったのかをまとめていく。