地域全体の移動ニーズには様々なものがあり得るし、輸送手段にも様々なものがある。買物や通院、通勤、通学といった日常的な利用のほか、観光や出張、旅行といった臨時的なニーズもあるので、それぞれに応じた対策が必要になる。また、輸送手段についても、路線バスやタクシーのほか、スクールバスや福祉車両、さらには自家用車両の活用も含める必要がある。まさに地域の車両を総動員することが理想とされているのである。

そして、公共交通の空白域を減らすとともに、ニーズに応じた効率的な輸送サービスを提供することが求められる。まず、①人口密度が極めて小さな地域においては、デマンド交通(オンデマンドタクシー)を活用して「広く薄く」カバーすることが効率的である。そして、②人口密度が高まるにつれて、コミュニティバス・乗合バス・鉄道の順に路線を構築することになる。

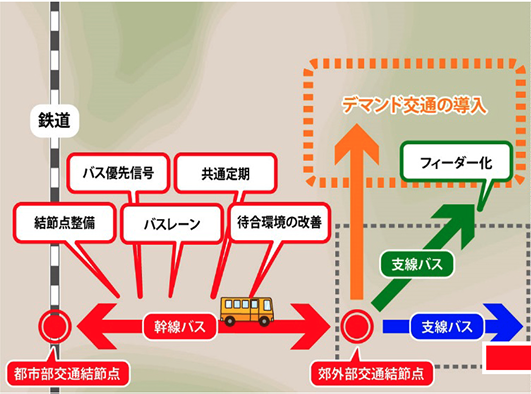

特に注意を要するのは、図で示すように、③乗合バスや鉄道を幹線路線に、オンデマンドタクシーやコミュニティバスをフィーダー路線(幹線から分岐する支線)に、それぞれ位置付けた上で、それらを有機的につないでいくことである。

出典:国土交通省総合政策局地域交通課自動車局旅客課「地域の公共交通の確保に向けた支援─地域公共交通確保維持改善事業」(2021年11月12日)18頁(https://www.gyoukaku.go.jp/review/aki/r01tokyo/img/s8.pdf)

デマンド交通で自宅から市街地の中心部まで移動することは、利用者にとっては確かに便利ではあるが、車両や労働力の有効活用という観点からは好ましいとはいえない。むしろ、デマンド交通は幹線路線までつなぐ手段とした上で、利用者は幹線路線に乗り継いで中心市街地を目指すとした方が、交通網全体として見ればはるかに効率的である。

同様に、乗合バスについても、中心部から周辺部までをつなぐことは好ましいものではない。路線の末端部では利用者が著しく少なくなり、車両等の有効活用につながらないからである。そこで、利用者がある程度見込める地域に路線を設定し、集中的に車両等を投入することで多頻度化を図ることが望ましい。逆に、幹線路線に必要以上の本数が運行されている場合には、路線を整理統合するなどして効率化を図るべきであろう。

また、鉄道路線が(幸いにして)残っている地域においては、その有効活用も重要になるだろう。他の交通手段に比べて、鉄道は定時性・速達性・輸送力に優れており、多頻度化を図ることができれば、地域の公共交通を抜本的に変える潜在力を有している。現在、多くのローカル線においてはその廃止が取り沙汰されているが、鉄道路線単体での延命が難しい場合でも、公共交通全体を再編することでその再生を図ることは十分に可能であろう。

なお、スクールバスや福祉車両についても、既存の交通網に組み込んだ上で、一般の利用者にも開放することが考えられる(混乗化)。観光地であれば、旅館やホテルの送迎用車両を活用するという方法もあり得るだろう。また、再生法の下では、「自家用有償旅客運送」という形で交通空白地における自家用車による有償運送が認められている。条件が比較的厳しいことが問題ではあるが、デマンド交通に代わる手段として期待できるだろう。

このように、移動ニーズに応じて路線を再編することは、周辺地域では車両のダウンサイジングを求めることになる。また、利用者には複数回の乗継ぎを強いることになるので、利便性が下がることは否めない。

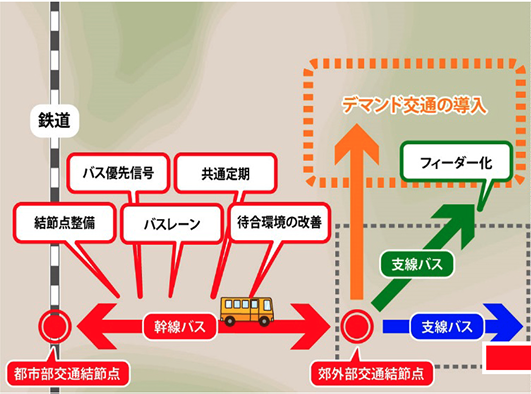

そして、公共交通の空白域を減らすとともに、ニーズに応じた効率的な輸送サービスを提供することが求められる。まず、①人口密度が極めて小さな地域においては、デマンド交通(オンデマンドタクシー)を活用して「広く薄く」カバーすることが効率的である。そして、②人口密度が高まるにつれて、コミュニティバス・乗合バス・鉄道の順に路線を構築することになる。

特に注意を要するのは、図で示すように、③乗合バスや鉄道を幹線路線に、オンデマンドタクシーやコミュニティバスをフィーダー路線(幹線から分岐する支線)に、それぞれ位置付けた上で、それらを有機的につないでいくことである。

出典:国土交通省総合政策局地域交通課自動車局旅客課「地域の公共交通の確保に向けた支援─地域公共交通確保維持改善事業」(2021年11月12日)18頁(https://www.gyoukaku.go.jp/review/aki/r01tokyo/img/s8.pdf)

図 幹線路線・フィーダー路線の概念図

デマンド交通で自宅から市街地の中心部まで移動することは、利用者にとっては確かに便利ではあるが、車両や労働力の有効活用という観点からは好ましいとはいえない。むしろ、デマンド交通は幹線路線までつなぐ手段とした上で、利用者は幹線路線に乗り継いで中心市街地を目指すとした方が、交通網全体として見ればはるかに効率的である。

同様に、乗合バスについても、中心部から周辺部までをつなぐことは好ましいものではない。路線の末端部では利用者が著しく少なくなり、車両等の有効活用につながらないからである。そこで、利用者がある程度見込める地域に路線を設定し、集中的に車両等を投入することで多頻度化を図ることが望ましい。逆に、幹線路線に必要以上の本数が運行されている場合には、路線を整理統合するなどして効率化を図るべきであろう。

また、鉄道路線が(幸いにして)残っている地域においては、その有効活用も重要になるだろう。他の交通手段に比べて、鉄道は定時性・速達性・輸送力に優れており、多頻度化を図ることができれば、地域の公共交通を抜本的に変える潜在力を有している。現在、多くのローカル線においてはその廃止が取り沙汰されているが、鉄道路線単体での延命が難しい場合でも、公共交通全体を再編することでその再生を図ることは十分に可能であろう。

なお、スクールバスや福祉車両についても、既存の交通網に組み込んだ上で、一般の利用者にも開放することが考えられる(混乗化)。観光地であれば、旅館やホテルの送迎用車両を活用するという方法もあり得るだろう。また、再生法の下では、「自家用有償旅客運送」という形で交通空白地における自家用車による有償運送が認められている。条件が比較的厳しいことが問題ではあるが、デマンド交通に代わる手段として期待できるだろう。

このように、移動ニーズに応じて路線を再編することは、周辺地域では車両のダウンサイジングを求めることになる。また、利用者には複数回の乗継ぎを強いることになるので、利便性が下がることは否めない。