地域と連携した組織的な取組みの推進

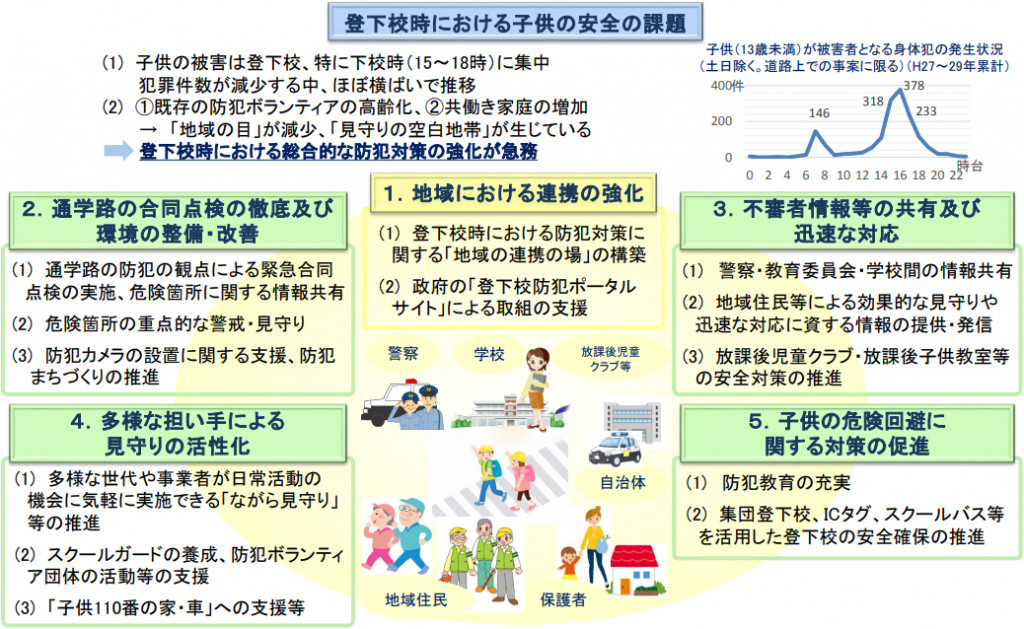

図2について、特に注目したい(期待したい)のが、地域と連携した組織的な活動、つまり「学校を取り巻く地域の力」です。例えば、2018(平成30)年に策定された「登下校防犯プラン」は、「見守りの空白地帯」を生じさせない総合的な防犯対策の強化を訴える中で、登下校時における防犯対策に関する「地域の連携の場」の構築の必要性を挙げています。つまり、地域の関係者(警察、教育委員会・学校、自治体、放課後児童クラブ・放課後子ども教室、地域住民、保護者などを想定)がそれぞれに持つ情報を共有し、意見交換・調整を行う重要性が指摘されたものと理解することができます。

図3 登下校防犯プランの概要

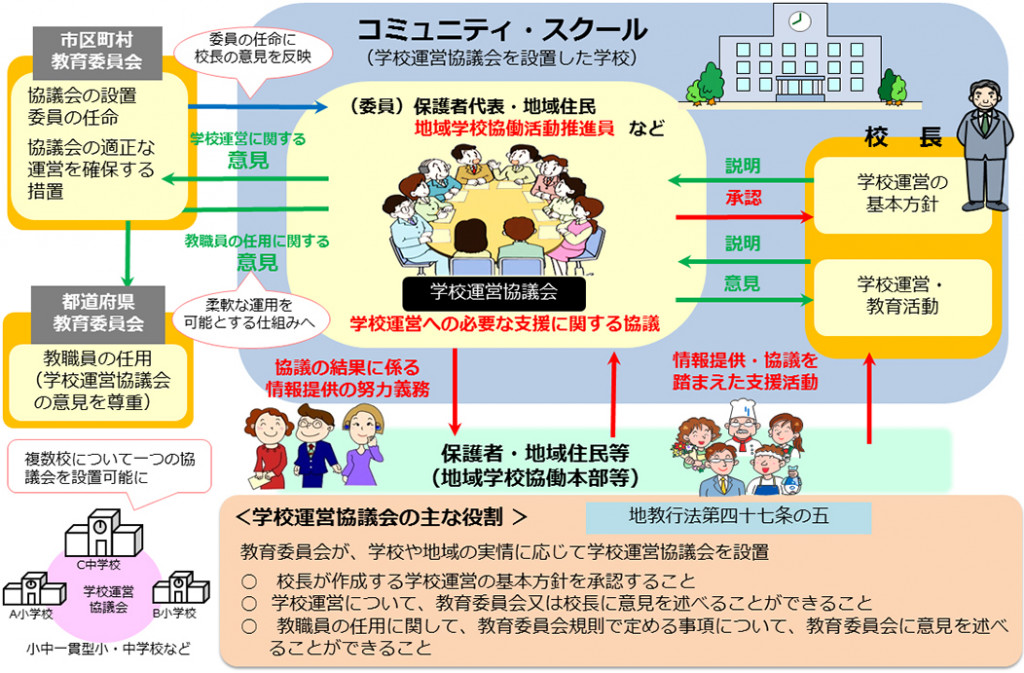

このような「地域の連携の場」の一つとしてぜひ活用したいのが、コミュニティ・スクール(学校運営協議会を設置した学校のこと)という制度です。2022(令和4)年度中にすべての公立学校をコミュニティ・スクール化することが政策目標に掲げられたこともあり、設置に向けた動きは今後一層加速するでしょう。

コミュニティ・スクールでは、保護者や地域住民の代表者などが学校運営協議会の場において学校運営の基本方針について承認するとともに、学校運営への必要な支援に関して協議することが規定されています。そして、保護者や地域住民には「学校の応援団」として、そこでの決定事項に沿った様々な支援活動にかかわってもらうことが期待されています。

私が以前に参加した学校運営協議会の場でも、校内外での支援のあり方について協議する中で、通学路が話題に上ることもしばしばでした。保護者や地域住民の委員から様々な情報が提供される中で、教員には気がついていない(というよりも、気がつかない)「盲点」が通学路の中にはある、ということを痛感しました。登下校で使用する道路等はまさに地域住民にとっては生活空間そのものであり、校区外から通勤してくる学校関係者よりもずっと通学路の実情について詳しく、危険を察知することに長(た)けている場合が多いということの表れといえるのではないでしょうか。

近年、日本の教員の勤務時間が諸外国と比較しても有意に長いことが周知となり、「働き方改革」の一層の推進が求められています。2019(平成31)年1月の中央教育審議会答申「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について」は、学校及び教師が担う業務の明確化・適正化という点から、これまで学校や教師が担ってきた代表的な業務を三つの枠組み(基本的には学校以外が担うべき業務、学校の業務だが必ずしも教師が担う必要のない業務、教師の業務だが負担軽減が可能な業務)に分類し、登下校に関する対応を「基本的には学校以外が担うべき業務」としました。山積する教育課題への対応に追われマンパワーが不足しているという側面もありますが、それ以上に先に指摘したような保護者や地域住民としての視点や意見が通学路の安全確保にとって重要なのだという観点こそ、この分類の意義と考えます。学校運営協議会のような協議の場の存在は、立場の違いがもたらす多様な視点や意見を共有し合い行動に生かす上で、とても重要な役割を発揮してくれるに違いありません。

出典:文部科学省「コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)の仕組み」

(https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/community/)

図4 コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)の仕組み