教員の働き方改革をめぐる議論

近年の「働き方改革」を受けて、中央教育審議会においても教員の勤務時間をめぐる問題が議論され、「教職調整額」の在り方についても議論が重ねられました(中央教育審議会初等中等教育分科会「学校における働き方改革特別部会」における議事録など参照)。しかし、下記のように、議論の結果は、これまでの教員の労務環境を抜本的に変えるような制度変更には至りませんでした。確かに「教職調整額」の支給額等を含めた在り方については、今後の検討課題とされましたが、これを支給する給特法適用の基本的な考え方は維持されることになりました。

「したがって、まず、勤務時間の内外を問わず包括的に評価して教職調整額を支給し、時間外勤務手当及び休日勤務手当は支給しないとする仕組みも含めた給特法の基本的な枠組みを前提とした上で、文部科学省、教育委員会及び学校がそれぞれの役割と責任をしっかりと果たすことにより、労働安全衛生法改正により明確化された事業者の勤務時間管理義務と上限ガイドラインのもと在校等時間の縮減のための取組を総合的かつ徹底的に推進し、学校における働き方改革を確実に実施する仕組みを確立し成果を出すことが求められる。」(中央教育審議会「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について(答申)」(2019年1月25日)46頁)

教員の多忙化解消と勤務時間内における業務改善の課題

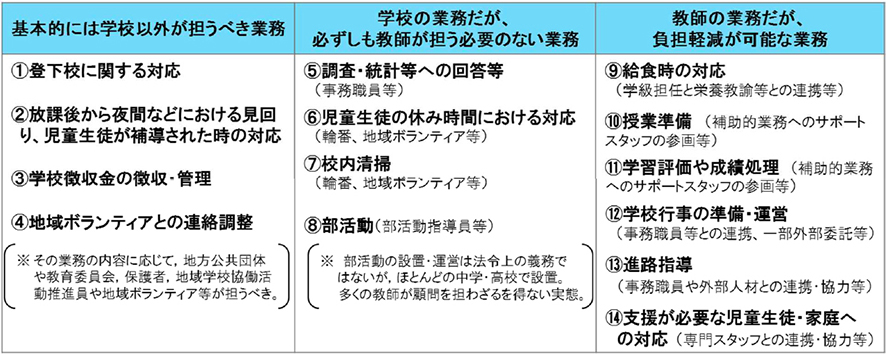

上記のように「在校等時間の縮減のための取組を総合的かつ徹底的に推進」することが指摘されています。つまり、教員の多忙化を解消し、超過勤務を減少させる上で、現在、教員が抱えている業務を改善する必要性が指摘されています。それは下記の表のように、右から負担軽減が可能な業務、必ずしも教師が担う必要のない業務(したがって他の職員やスタッフが請け負うなど)、学校以外が担うべき業務、として分類され、これらのそれぞれにおいて業務改善を進めることで教員の勤務時間の適正化を図ろうとしています。

出典:中央教育審議会「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について(答申)」(2019年1月25日)29頁)

この中で「基本的には学校以外が担うべき業務」(表・左)は、自治体の取組みが進んでいます。特に③「学校徴収金の徴収・管理」は、これまで学級で教員が集めていたような作業がかなり解消されてきました。学校を介さないで直接、自治体が担えるように、保護者の口座から引き落とす、いわゆる「公会計化」は、もちろん保護者の協力が欠かせませんが、かなり進められてきました。

「必ずしも教師が担う必要のない業務」(表・中)は、勤務時間の問題と直結する課題があるといえますが、後述するように業務によって地域や学校によっても考え方や認識の違いもあり、判断も難しいところもあって、必ずしも改善が進んでいるとは言い切れませんが、少しずつ改善が見られる業務といえます。

「教師の業務だが、負担軽減が可能な業務」(表・右)は、支援スタッフの配置や学生インターンシップの活用など、こちらも自治体によって進展の度合いが異なるといえます。なお、これら業務については内容によってはICTを活用した「校務支援システム」の導入によって教員の業務の軽減が進んでいる側面もあります。ただ、費用対効果の判断や導入までの準備の面などで課題もあり、特に自治体によって進度が異なるといえます。

上記の表に見られる三つの分類は、学校外部への委託(表・左)、組織としての業務の改善(表・中)、教員の個別業務の支援(表・右)として大まかにそれぞれの改善ポイントを明確にすることで改善の進捗を促すものといえます。ただ、現場における運用でいえば、これらはすべてがきっちりと分かれているわけではなく、相互に関連しているものもあるので、いずれにしても管理職による業務改善のマネジメントがなされている必要があるといえます。