大正大学社会共生学部公共政策学科教授 江藤俊昭

目次

「特集 これからの時代の議会評価」の構成

地方議会成熟度評価の「実践」上の留意点

価値創造の意義:地方議会成熟度評価の「展開」上の留意点Ⅰ【以上前回】

【以下今回】

バックキャスティング思考の射程:地方議会成熟度評価の「展開」上の留意点Ⅱ

組織変革も視野に

DXを活用した地方議会成熟度の展開

参考文献

■バックキャスティング思考の射程:地方議会成熟度評価の「展開」上の留意点Ⅱ

フォアキャスティング思考とバックキャスティング思考の射程を考えたい。討議による「発見・気づき(discovery)」の重視である(1)。

地方議会成熟度評価のバックキャスティング思考は、将来のあるべき姿から考えること、そしてこのあるべき姿を討議によって明確化することである(日本生産性本部 2020:7)。バックキャスティング思考は、価値(将来のあるべき姿)とそれを明確化するための討議を重視する(新しい価値の創造)。つまり、あるべき姿の明確化は、当然そこに至る短期、中長期の課題を討議によって明確化することである。その意味では、将来像の設定だけではなく、そこに至る過程を明確にすることが課題となる。

しかし、現状を無視したあるべき姿は単なる空想となる。そこで、価値創造を含めたバックキャスティング重視の価値前提とフォアキャスティング重視の事実前提との関係を探る必要がある。事実前提は「事実がこうだから、どうするのか」であり、価値前提は「この価値を重視するから、こうする」という考えである。価値前提は、「大切にする価値の優先順位を決めておき、全員がその順位にそって判断するので、状況や場合による違いが生まれにくい」といわれる(2)。

これらの二項は、対立するものではなく相互に関連するもの、反復運動だ。むしろ〈現状=事実〉の中に淘汰(とうた)される価値と新たな価値が存在する。

a 〈現状=事実〉は、課題はあろうとも歴史的に培われた「合理的なもの」(それなりに根拠がある)によって形成されている。

b 価値は、外在的な(外からもたらされる、現実とかけ離れた)ものではなく、現状の中に「未来形成的なもの」(多様な要素を束ねて方向付ける)が宿っている。

c 価値は、固定したものではなく、その時々に変化するものであり、価値と事実との反復運動である。

d 価値にも階層があり、最も大きな価値変動は、パラダイム転換である(例えば、戦前と戦後の地方自治の原則の大幅な変更、地方分権一括法の施行は、中規模な変更)。

議会のあるべき姿は討議によって生み出されたものであり、未来を創造するものである。

組織変革も視野に

地方議会成熟度評価の成熟度基準(組織成熟度)は、組織の階層性を前提に「創発性」(全体は部分の総和以上のもの)という視点に基づいている。部分と全体を意識しながら組織成熟度を測る(部分最適と全体最適)。そのための指標が状態指標である。

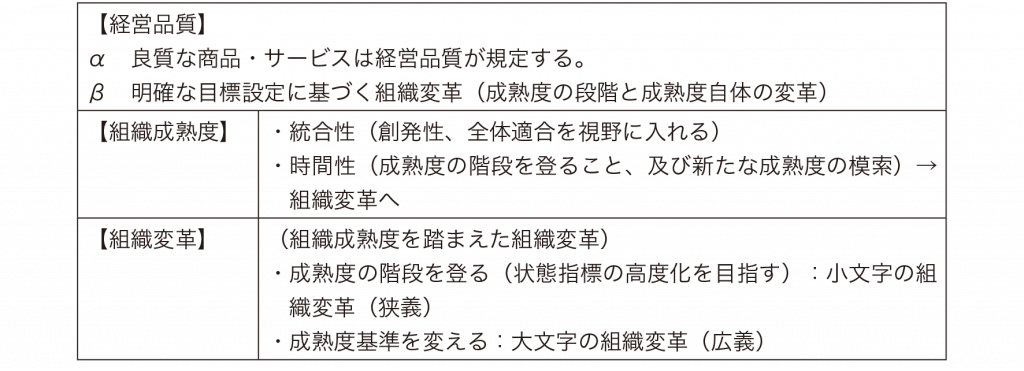

こうした状態指標の設定は、組織変革のために設定されている。「時間軸を基にした組織適用能力の状態を示す動態的概念」である(渡辺・平松 2007:11)(3)。本研究会では、この時間軸を状態指標の高度化を目指す組織変革(狭義)と、そもそも新たな価値を創出するための組織変革、したがって状態指標自体の大幅変更(広義)の両者を視野に入れている(表2参照)。

表2 経営品質・組織成熟度・組織変革の関係

成熟度基準を作成するに当たって、未来ビジョンを活用する。その作成に当たって、バックキャスティング思考を採用している。それは、明確に価値前提を踏まえたバックキャスティング思考(フォアキャスティング思考と対立する)である。この場合のバックキャスティング思考とは、「未来のある時点に目標を設定」し「その上で、そこから逆算して現在すべきことを考える思考方法」である。その目標は、「どのような姿であるべきかという理想や目的を明確」にして、「それらを前提において考える思考方法」である「価値前提」(事実前提とは対立する)を伴っている。

この未来ビジョン、及びそれに基づき作成される成熟度基準は正解があるわけではない。最も重要なことは、これらの作成過程が「理解と事業実施のアイデアを得る機会となる」(神崎 2020)ことである。まさに、合意形成が前面に出る。つまり、このバックキャスティング思考は、住民自治と連結する。

なお、「事実価値」とは異なる「価値前提」を強調するが、関連はある。「未来予測の知識をある程度持った状態から理想的な未来の姿を描く作業に入る。未来に関して一定の制約条件が課されることで逆に理想的な未来像へのイメージがつかみやすくなる」(小塩・中嶋 2014)。まさに、討議の重要性が、未来ビジョン、成熟度基準を現実的にする。

DXを活用した地方議会成熟度の展開

筆者は、地方議会成熟度評価を推進している。その前提が、住民福祉の向上を実現する議会からの政策サイクルである。それを推進する議会は、フォーラムとしての議会である。DXは、タブレット活用によるペーパーレス化、効率化の実現、そしてオープンデータ化というレベルにとどまらない。これらとともに、DXを「オープンプラットフォーム」≒「フォーラムとしての議会(住民・議員・首長等による公開と討議空間)」の構築に生かすことである。

(1)非常事態だけではなく恒常的にもオンライン議会の可能性を

コロナ禍において、一方では右往左往する議会とともに、他方では困っている住民に寄り添う議会とが二極化している。後者に属する議会の中に「オンライン議会」を実践したものもある(新川・江藤 2020)。折しも総務省は、新型コロナ感染による非常事態という特別な時期に、委員会(議員協議会)等に限って、会議規則・条例を定めれば開催可能だという通知を発出している(本会議は不可となっている)。

特例的な対応を超えて、恒常的にオンライン委員会を開催できるよう会議規則や条例を改正し開催した議会も登場している(大阪府議会)。

また、今後の課題としてオンラインによる本会議開催を可能とする法改正の意見書を提出する動きも広がっている。さらに、オンライン模擬本会議を開催している議会もある(大津市議会(滋賀県))。

そして、オンライン議会は様々に模索されているが、議員間だけではなく、住民がそれにかかわる手法の開発が不可欠である。この点は、次項と連動する。

なお、オンライン議会の構築に当たって、諸外国の実践も参考にしたい。その際、「技術革新にコミットするという能動的な姿勢」、及びオンライン技術に慣れること以上に「オンラインを取り巻く社会的文脈を再点検して、オンラインの仕組みと同調させること」が必要である(牧原出「『バーチャル地方議会』を開いてみたら」自治日報2021年2月26日)(牧原 2021)。

(2)住民自治を進めるためにDXを活用

住民自治を進めるには、〈住民─住民〉関係(住民間の討議空間)の創出、とともに〈議会・行政─住民〉関係(住民、議会、行政、それぞれの間の討議空間)の創出が必要である(江藤 2011:終章)。後者だけでは、充実した住民参加・参画制度があったとしても、住民は原子化・個人化してしまう。前者が充実することで後者も充実する。

前者については、自主的なネットワークが生まれている。それらに基づいた住民の見解に、機敏に対応するシステムの構築が模索される。

議会報告会・住民との意見交換会、市民フリースピーチ(犬山市議会(愛知県))、「市政課題広聴会」(大津市議会会議条例70①)など創造的な議会の広聴システムが模索され実践されている。

これらの新たな動向にDXを活用したさらなる展開が必要になっている。四日市市議会(三重県)は、重要な議案について住民から意見を聴く場を設けている(議案に対する意見募集)。市民の意見を議案審査の参考とする取組みである。各定例月議会における重要な議案(市民サービスに大きな変化をもたらすような条例や事業)について、市議会ホームページにおいて情報提供を行い、住民からメール等で意見を募り、その意見を委員会での審査が行われる前に、全議員に配付する。

海外の事例なども参考に、これらのさらなる展開が期待されている。パリでは、オンラインを活用した市の予算の5%を住民が提案する参加型予算制度がある(マドリッド、ミラノでも同様な制度あり)。「DXが『新しい自治』を実現」している(市川文子「望む生き方実現する手段(耕論 DX、何のため?)」朝日新聞2021年6月2日)。国政でも活用されているが、すでに紹介した四日市市のような制度が韓国でオンラインを使って行われ、フランスでは署名サイト上で15万筆集めた案件を諮問機関(各界の代表者によって構成)が検討し国会や政府に提言する制度がある。「DXは、統治のあり方を変える可能性も持っている」(曽我部真裕「利活用で『個人の尊重』を(耕論 DX、何のため?)」朝日新聞2021年6月2日)。

まさに、新たな住民自治の展開であり、「組織変革」が行われる。バックキャスティング思考に基づき新たな住民自治、議会をソウゾウ(想像・創造)することになる。

【付記】今年度も研究会を継続し、特に「地方議会運営の評価ガイドライン」のバージョンアップを目指す。また、地方議会成熟度評価の基礎となっている「議会からの政策サイクル」についての公開講座も予定している。日本生産性本部に問い合わせいただきたい。

〔問合せ先〕日本生産性本部「地方議会改革プロジェクト」 Mail:public@jpc-net.jp(担当:鎌田・宮原・田中)

(1) バックキャスティング思考とフォアキャスティング思考との異同と課題については、江藤 2021a参照。

(2) 日本生産性本部による価値前提と事実前提には、二項対立を超える視点がある。インサイトという概念である。「表面に現れていないような潜在的パターンを読み取ること」である(日本経営品質賞委員会(日本生産性本部) 2019:7)。「顧客が無意識のうちにとっている行動のなかに、新たな価値創造の機会を読み」とることである。価値前提と事実前提をつなげる視点である。

(3) 経営品質を組織成熟度と組織変革から理解する視点は、渡辺・平松 2007から示唆を得ている。

■参考文献

◇江藤俊昭(2011)『地方議会改革──自治を進化させる新たな動き』学陽書房

◇江藤俊昭(2016)『議会改革の第2ステージ─信頼される議会づくりへ─』ぎょうせい

◇江藤俊昭(2020)「地方議会評価による地域経営の高度化──日本生産性本部『地方議会評価モデル研究会』の成果を踏まえて──(上下)」地方財務2020年10月号、12月号

◇江藤俊昭(2021a)「協働型議会〈再考〉──その展開と課題──」山梨学院大学法学論集87号

◇江藤俊昭(2021b)「〔特別寄稿〕地方議会成熟度評価モデルとは何か?──コロナ禍だからこそ住民に寄り添う議会を」地方議会人2021年6月号

◇小塩篤史・中嶋聞多(2014)「未来志向でうみだす事業構想」月刊事業構想2014年8月号

◇神崎昌之(2020)「サステナブル経営におけるバックキャスティングとライフサイクル思考の活用」Journal of Life Cycle Asessment, Japan Vol.16, No. 3

◇新川達郎・江藤俊昭(2020)『非常事態・緊急事態と議会・議員──自治体議会は危機に対応できるのか』公人の友社

◇日本経営品質賞委員会(日本生産性本部)(2019)『2019年度版 日本経営品質賞 アセスメント基準書』生産性出版

◇日本生産性本部(2019)「地方議会における政策サイクルと評価モデル研究会報告書」

◇日本生産性本部(地方議会改革プロジェクト)(2020)「地方議会評価モデル(地方議会の成熟度モデル)」

◇牧原出(2021)「『いわゆるオンライン会議』としての地方議会の可能性」地方自治880号

◇渡辺昇・平松庸一(2007)「経営品質メカニズムに関する理論モデルの研究──組織成熟度と組織変革の共通化プロセス──」日本経営品質学会誌オンラインVol.2, No. 1