4 改革から変革へ

自治体が管理から経営へとシフトし、執行機関はもとより議会は組織の目的を果たしていくために社会環境の変化に合わせて組織自体を変革していかなければならなくなった。本会議場で採決する場面を除けば、議会は目的を共有する一つのかたまり・チームとして機能していかなければならない。その形は、オフィシャルな常任委員会や特別委員会にとどまらず複数の連合審査、市民との連携チーム、経済団体との連携チーム、執行機関との連携チーム、日常の議会活動の中で自然発生的にできる対話グループも含めていろいろなパターンが想定されるが、それらすべてが議会としての機能を高める要素となる。「正解」のない時代、住民の声に耳を傾け、社会環境の変化を常にキャッチしつつ、政策やサービスを立案し、提言し、そして決定していかなければならない。

5 経営品質向上プログラムとの出合い

執行機関の組織変革を担当していた当時、どうやって管理型組織を経営型組織に変革するか悩んだ。マネジメントサイクルを全庁レベル、各部門レベル、事業レベルにビルドインする方法を暗中模索した。他の自治体が導入していた調査シートに記述してもらう行政評価も検討したが当時の組織状態からシート記入方式では限界があると断念、ISO認証取得でPDCAサイクルの導入、定着の試行錯誤を重ねる中、ISO認証機関の審査員から「マネジメントのイノベーション」にこだわるなら「経営品質」というプログラムがあると紹介され、1本のビデオをお借りした。アメリカのマルコムボルドリッジ賞(米国国家経営品質賞)授賞式の模様が収録されたビデオであった。こうして「日本経営品質賞」の存在を知り、経営品質向上プログラムと出合ったのであった。

6 経営品質向上プログラムが大切にする思考前提

組織変革について考えようとする際に必要なのは、誰の視点・立場で考えるのか、考え方の前提・軸をどこに置くのか、何を志向・焦点化するのか、などといった「思考前提」である。自己中心、事実前提、規則基準、手段中心はどちらかというと楽な思考である。それに対して相手中心、価値前提、原則基準、目的中心は深く掘り下げる、難しい思考である。組織での問題の多くは、この楽な思考をしたために生じていることが多いといわれている。

〈例1 事実前提と価値前提〉

事実前提(Forecasting)は、実際に生じている、起こっている事実に基づいて考えていくもので、当たり前のようだが未来に関する検討には事実の証明や裏付けがない。A戦略がよいのかB戦略がよいのかは過去の事実からだけでは判断できない。価値前提(Backcasting)は、何を大切にするのか優先順位を定めて、その基準に従って考えていくものである。その街が何を最優先して街づくりを進めるかを明確にしておくことで政策や事業の優先順位が決まり、年度計画も調整できる。

〈例2 手段中心と目的中心〉

手段中心思考は、会議などで、問題の実態が明らかにならない段階から「こうすべきだ、ああすべきだ」と対策をすぐに出してしまう。手段中心思考の問題は、本来の目的よりも目先の出来事を小手先で“うまくやって”済ませてしまおうということになりやすいところにある。目的中心思考は、考えている対象のゴール、理想的な姿は何か、どういう状態なのかを考える。何のために誰のために、と考えていくので、対象となっているテーマや課題の意味を掘り下げる。目的中心思考は、真の本質に迫るものであり、変革には不可欠の思考である。

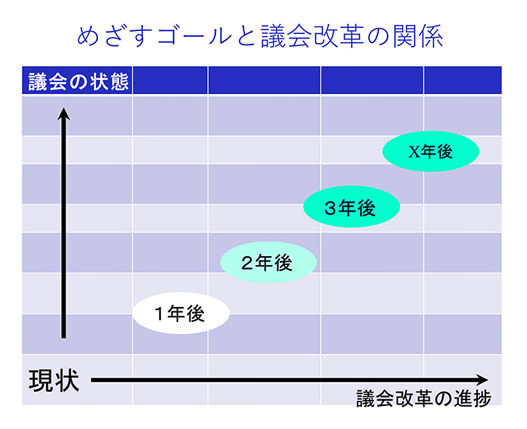

7 経営品質向上プログラムによるアセスメント

経営品質向上プログラムでは、セルフアセスメントによって自らの組織状態を「成熟度」という切り口で診断する。具体的には、組織プロフィールに自組織の状態を記述することから始まる。ところが組織の状態について様々な角度、切り口から包み隠さず記入していく作業なのだが、なかなか書けない。良く書きたいが良いところがなかなか見つからない。合格点を付けられない組織状態を文書にすることへの躊躇(ちゅうちょ)もあり、なかなか進まない。しかし、それでも同僚と何度も「対話」を繰り返すうちに自組織の状態を客観的に俯瞰(ふかん)できるようになり、ある意味、腹落ちし、いろいろなことに気づき、改めるべきテーマが見えてくる。内発的動機付けによって組織変革へのモチベーションが湧いてくる。