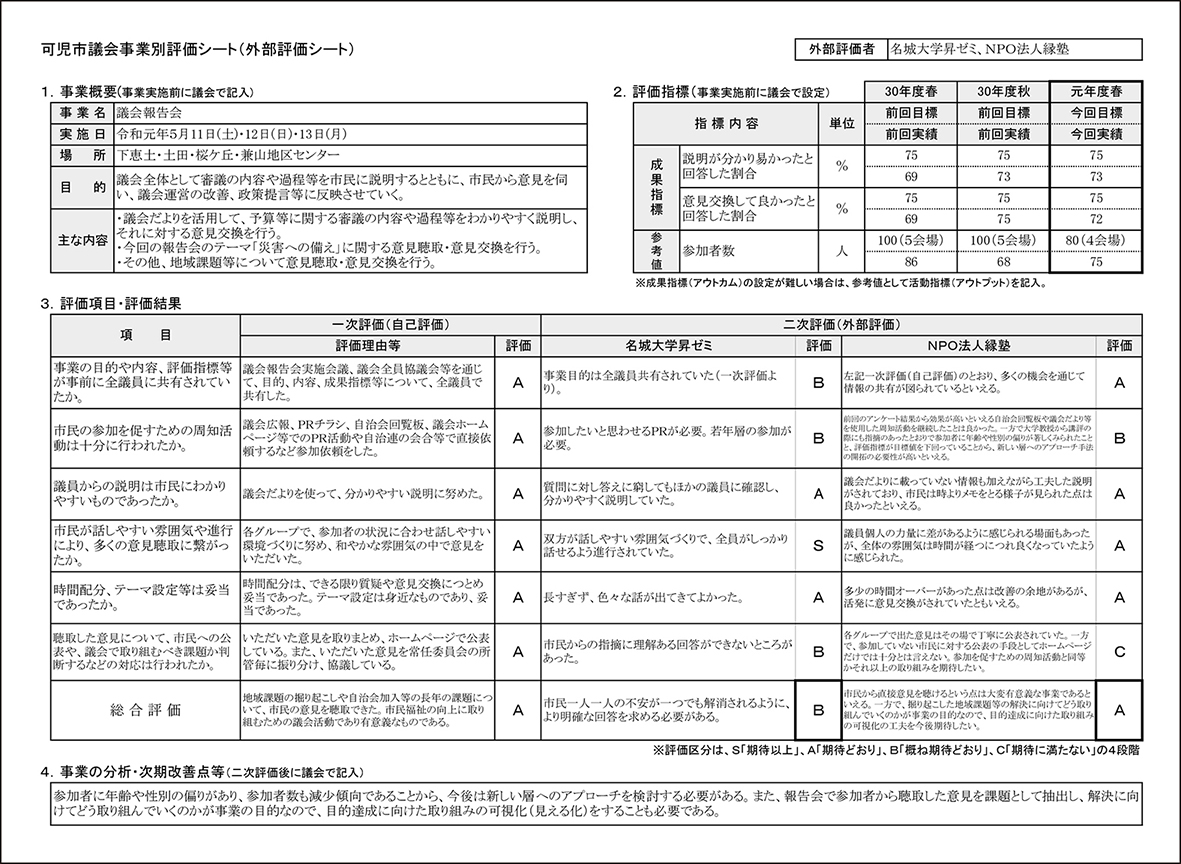

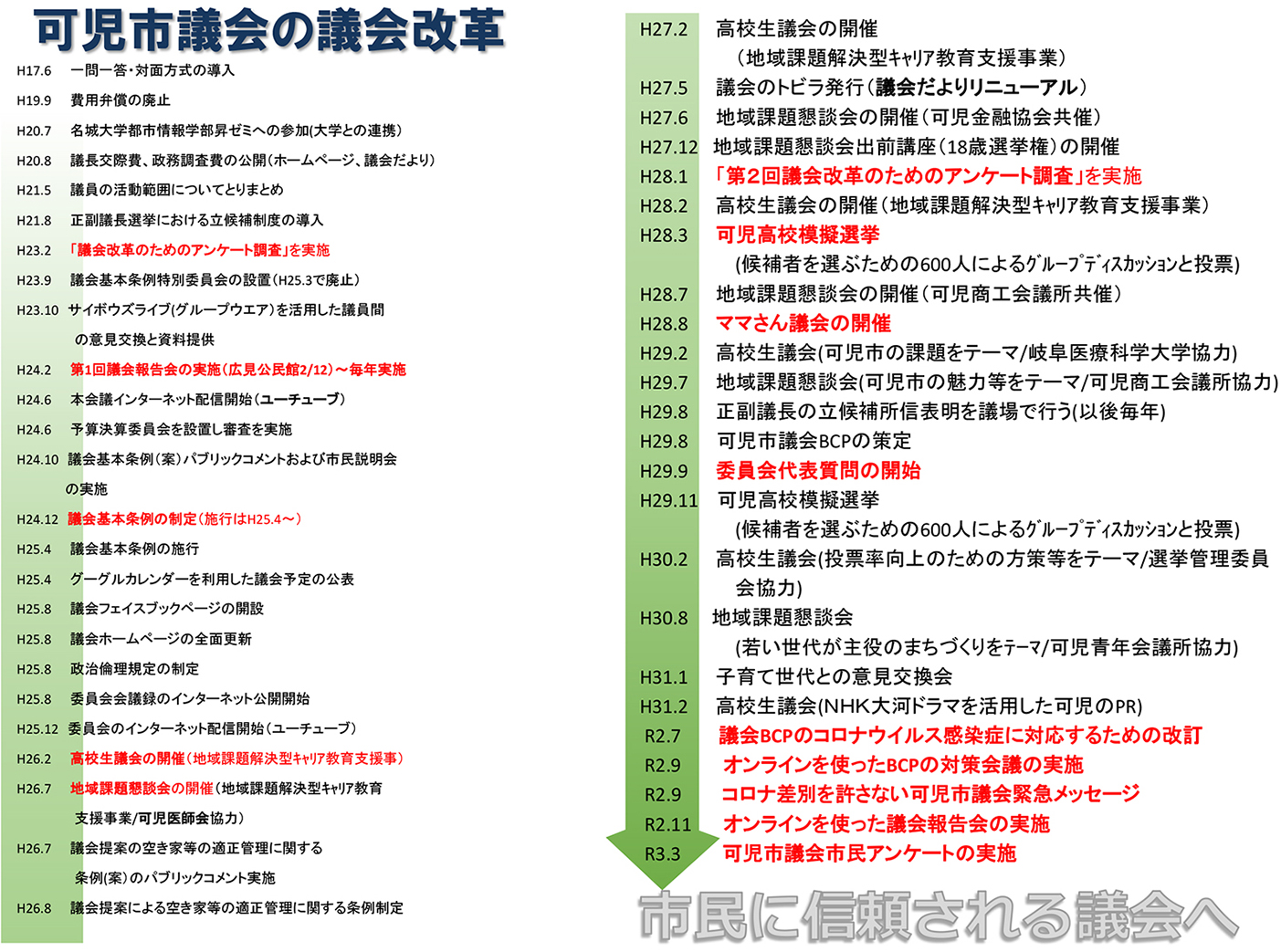

その後、図6のように様々な議会改革に取り組んできたが、その評価は4年に一度(令和3年4月実施中)の市民アンケートと各事業についての参加者からのアンケート調査、外部団体による第三者評価などを行っている(図7)。他の自治体議会でも議会基本条例の評価について自己評価を行ったり、学識経験者や議会モニター制度を用いて行っている積極的な議会も存在する。

図6 可児市議会の議会改革

図7 事業別評価シート(2019年)

このたび、筆者も参加し4年にわたり議論を進めてきた地方議会改革プロジェクトにより「地方議会の評価モデル(地方議会の成熟度基準)」が公表された。このモデルは経営品質(経営品質とは、顧客視点から経営を見直し、自己革新を通じて顧客の求める価値を創造し続ける組織をつくり上げることにより、従業員、顧客、社会の満足度を上げていくこと)の概念を取り入れ、「政策サイクル」を中心とした住民本位の議会運営(マネジメント)に必要な要素を示したモデルとなっている。議会が有する権限を活用した議会の基本的な活動の評価方法、「住民自治の進展」を念頭に置きながら議会の理想的な姿(ビジョン)の実現に向けて、議会が課題を克服する方策である「戦略」に基づいた議会改革を実現する上で必要な制度や仕組みについて徹底した議論を行い、議会の評価について指針をとりまとめた。まずは、それぞれの議会で議会プロフィールを完成させることから始めていただきたい。

最後に、地方議員は公職選挙法で選出された非常勤特別職という特異な形態により、その身分が曖昧であり、議員の資質と意識の低下につながっているように感じる。新型コロナウイルス禍の議会活動(議員活動)の制限により、その状況に拍車がかかっている。未曽有の危機に直面している状況下であるからこそ、首長とともに二元代表制の一翼を担う議会の機能強化が求められているところであり、このような地方議会の状況を踏まえ、議会の機能を強化すべく様々な取組みに期待が寄せられる。地方議会(地方自治)の一層の発展・強化のために議会評価は必須の課題である。