5 運用実態からみる課題とその考察

以上、これまでほとんど明らかにされていなかった再議の運用実態を提示して考察を進めてきたが、これらを踏まえつつ、これまで再議制度のあり方で議論がなされてきた事項と合わせると、次のような検討すべき課題が提示できる。

第1に、一般的再議制度創設以来の長年の検討課題ともいえる「特別多数議決は必要であるか、妥当であろうか」ということである。地方制度調査会でも検討課題に挙がったことはあったが、十分に煮詰まった議論はなされていない。

第2に、再議の対象となる議会議決には、プラス方向とマイナス方向のものがあり(前回掲載を参照)、長の執行に対する影響力や拘束力も異なるが、これを一律に考えてよいものであろうかという問題である。これは、否決を再議対象とすることができないという課題とも関連してくる問題として捉えることもできる。

第3に、長において議決に異議があるとして再議権を行使する場合には、議案全体に異議があるわけではなくそのうちの一部に異議があることが一般的であろうが、再議自体は、先の議決全体が対象となり、再可決要件に満たない場合は、議員提出議案の場合は全体が廃案になるとされるが、これは適当かという問題である。前回議論した長提出議案と議員提出議案の廃案後の取扱いの相違は審議方法におけるものであったが、この問題は、それとは異なり、再議の対象に関する側面での課題である。

最後に、再議制度が異例なため誤りのある事例も少なからずみられたが、一定の工夫をすべき問題であろう。

以上の4点の課題について以下で若干の考察を加え、本稿を結びたいと思う。

(1)特別多数議決の妥当性

本稿の考察では、当初の議決と再度の議決の賛否の動向ではそれほど変化がないことが読み取れた。再議権が行使されたことにより、議会が再考するケースは限定的であるといえるが、その一方で過半数割れする事例もあり、再議に付すことによる再考の側面もある程度は確認できた。

さて、長が圧倒的に優位となる特別多数議決は必要であろうか。平成24年地方自治法改正(以下「平成24年法改正」という)時において再議の対象が条例・予算以外に拡充された際の特別多数議決についての考え方としては、「対象範囲が拡大された議決事件については、拒否権を拡大するというよりは、議会に再考を促し、熟議が深まることを期待するといった趣旨であるが、条例と予算については、各地方公共団体の団体意思の決定としての重要性等に鑑み、また、長の拒否権としての位置付けの趣旨を踏まえて、従来通り3分の2の同意がなければならないものとされた」⑷とされている。しかしながら、この特別多数議決自体のあり方に関し、その影響力や意義について改めて検討されたというわけではないようである。

平成24年法改正の一連の審議、検討において、唯一、特別多数議決のあり方が議論されたと筆者が確認できた場面は、地方行財政検討会議第一分科会の次のやりとり⑸のみであった。すなわち、同分科会の主査の西尾勝委員の「一般的拒否権は長の政策的判断に反しているということにすぎず、改めてもう一度議会に賛成してくれないかということを問うていると考える。そこには3分の2の再議決がいるのか、過半数でもいいのでないか。違法議決に対する特別拒否権こそ3分の2がいるように思う」との問題提起に対して、齋藤誠委員が「もう一度考えてくれというだけの話なのであれば、2分の1でしかるべきと思うが、現行制度は米大統領の拒否権にならって制度設計したものであり、政治学的、憲法政策的にどう考えていくかということもあるであろうから、法的にどうかというのは、決め打ちできないと思われる」と回答している部分である。いずれにしても、これ以上の議論の深まりはなかった。

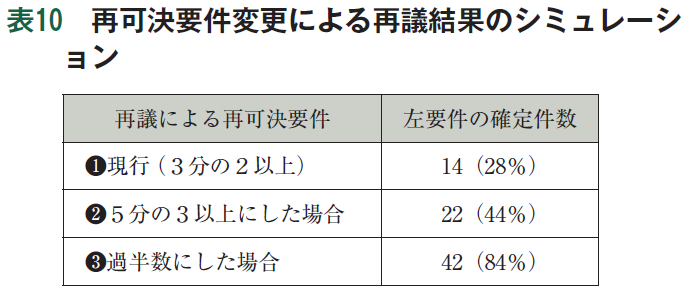

今回は、再議前後の賛否数まで詳細に考察したわけであるが、そのデータに基づき、調査対象事例について、再議の再可決要件の設定を変えることにより結果がどう変動するかを試算すると、表10のような結果が得られた。ケースは、❶現行の場合、❸「過半数」にした場合、それとその中間である❷「5分の3以上」にした場合である。

❸の過半数にした場合でも再議で再可決されないのは8事例あり、再議までの間で再考して当初議決に反対に回った事例(うち議長の反対の採決権行使により可否同数となった4事例を含む)である。つまり、過半数にした場合でも、議員の再考により再可決されず廃案になることはありえるということである。そのように考えれば、現行の3分の2は非常に高いハードルであり、その間の5分の3以上程度が妥当ではないかという素朴なアイデアも浮かんでくる。次の課題と併せて検討を進めることとする。

(2)再議の対象としての否決と減額修正の問題

本稿では、再議対象の議案を一律にみるのでなく、議会の修正議決についてもプラス方向のもの(予算増額、事務創設等)と、マイナス方向のもの(予算削除等)とがあることを新たな視点として提示した。マイナス方向の典型例は、予算の削除議決である。

予算の削除議決は、それによって長に新たな執行上の効果を与えない、あるいは、効果が少ないという点で否決の議決と類似するので、これまでの課題であった否決が再議対象になるかという問題と併せて考察を加えたい。

まず、否決は再議の対象とならないと解されることが有力である。これには、「否決された条例、予算というものについては、そこに何等の新しい意思決定が行われるものではないので、法律上執行機関を拘束するものは何もないわけであるから、このようなことについての拒否権はあり得ない」⑹、「一般的拒否権制度の趣旨は、長の意思や政策に反する議決の執行を強制されることを少なからしめるところにあり、否決の場合は現状維持で新たな執行を義務づけられるものではないことや、否決の場合も含まれるとすると、長の力が強大になり、議会との力関係において均衡が失われるおそれがあることから、行政実例の考え方が妥当であると考えられる」⑺などがある。

一方、否決も再議の対象に加えるべきであるとする見解としては、地方自治法177条の条文中の議決には否決を含むという解釈から同法176条の議決にも否決が含まれることを導くもので、その理由付けの具体例として、「例えば当初予算を審議する会議において長が提出した各種手数料条例を全部否決し、予算を大幅に削減した議決をした場合、長が再議に付すのは単に予算案だけでは何もならず、否決された手数料条例の案も一緒に再議に付すことになろう」とし、「条例案が再議に付すことができないとすれば、一事不再理の原則によって、これらの条例案は次の議会に回さなければならなくなり、したがって予算だけ再議に付しても歳入の形状に困ることになる。このような場合に修正議決された予算案とともに否決された手数料条例の案を再議に付すことは当然」⑻などが挙げられている。

しかしながら、否決を再議の対象とした場合、再可決要件に満たず、廃案になった場合には、長提案の議案が可決されたものとみなすことになるのか、すなわち、義務費再議の法令負担経費のように原案執行権が付与されると考えるのかなど十分に詰めるべき論点がある。例えば、「否決議決の再議の結果、再可決要件を満たさず不成立となった場合は、長は提案した原案執行をすることができる」のような特別の立法的手当が必要と思われる。

このようなことから、現行制度上、否決を再議の対象とすることには無理があると思われるし、それでなくても一般的再議が長優位の制度であるのに、それに加えて、一般的再議に特別的再議のような原案執行権的で強力な権限を与える必要性は認めにくいのではなかろうか。

次に、マイナス方向の議決である予算の削除議決についてである。この本質は否決と相通じるものがあると思われる。すなわち、長の提案したものを否定するものである点で、長の執行権を困難にするものではない。それにもかかわらず、削除議決が再議の対象となっているのは、削除部分以外の部分の予算が残り、これで実行可能かどうかも問われることによるものと考えられる。

結論的にいうと、削除議決については、否決に近いものとして、本来、再議対象に加えることは長と議会の均衡からして問題がないとはいえない。したがって、削除議決とそれ以外とを分けて議論してもよいのではないか。その場合は、例えば、削除議決については、再議は認めるとしても、特別多数議決によらず過半数議決で確定するような再議の方法も考えられる。

ただ、一つの予算についても、増額させる修正と減額させる修正が混在することがある場合には、予算一体化、議案一体化の観点からテクニック的に非常に難しいことが問題点となる。また、議員による予算修正のあり方をめぐっては、例えば、議会が問題だと思う施策を手厚くしたいとする場合には、首長が出した予算案から優先順位の低い事業の予算を削り(減額修正)、問題解消のための有効な予算を新たに付ける修正議決(増額修正)すればよいといった注目すべき提案⑼もある。

このようなことを考えると、削除議決とそれ以外に分けて再議の再可決要件を設定するということは、慎重に考えなければならないことになる。

しかしながら、前述したように、そもそも特別多数議決は米大統領の拒否権をそのまま我が国に移入したような経緯がある。少なくとも、導入に十分な検討がなされたとか、その後の運用状況を踏まえた検証が十分に行われているとは言い難いと思われる。

そのことも踏まえて考えると、米大統領が法案や予算案を提出することができないという前提で拒否権が構成されているものと、我が国の地方自治制度のように長において提案権が法的にも事実上も集中しているものとは、同じようにその拒否権(再議権による効果も含めて)を考えることは適当でないと思われる。

むしろ、長に再議事由を提示することを義務付けているのと同様に、議会としての再可決の事由の提示義務を課すなどして、再可決を議会の合意形成と責任の担保と考えることによって、再可決のハードルを下げることが、長と議会とのバランス上も、自治体の意思決定上も望ましいと思われる。長よりも住民代表の性格のより強い議会が、合意した意思として、長の執行に責任を持つというスタンスを確立するならば、特別多数議決は必ずしも必要とはいえないものと思われる。少なくとも削除議決については、このように考えるべきであろう。

具体的には、①増額修正は、長にプラスの方向性を義務付け、執行上の拘束力を生じさせるものであるので、現行どおり、再可決要件を3分の2以上としつつ、②減額修正は、過半数にとどめるという考え方も一定の理解が得られるのではないだろうか。すなわち、否決は執行上、何の効果ももたらすものではないため再議の対象外としているのであるから、同じように考えて、減額修正は、当該事業の全部又は一部をさせないという議会の判断であり、執行上の問題点を生じさせる度合いが少ないと思われる。したがって、再議は認めるとしても、過半数が改めて削除したいというのならば削除を確定させてもよいのではないかと考えるのである。

このようなアイデアを考えうるのであるが、前述したように、議案一体化の原則ということからの制約をどう考えるかという課題もあって、これ以上詳細に制度設計をすることについては、今後の検討課題として引き続き考察を加えていきたいと思う。