常磐大学教授 吉田勉

4 特徴的な運用状況の考察

今回は、前半で前回(2019年4月号)掲載の巻末資料(平成24年度~27年度の再議制度の運用実態の詳細一覧)の事例(事例番号は自治体名に( )で付番)のうち、特徴的な運用状況を考察する。

(1)再議による「再考」の状況

再議は文字どおり、議会審議に対し長が再考を求めることであるが、当初の議決と再議の際の議決の賛否の変化はどのようなものであろうか。

双方の議決の賛否数が判明しているものが45件⑴あり、それらについて、賛否の変化を整理したものが表7である。

当初と再議の議決状況が変わらなかったものが33件(73%)と圧倒的であった(再議で初めて採決に加わる議長の賛否は変化があったものとは考えないこととする)。また、当初議決よりも再議において、賛成数が減少(当初議決を弱化する方向)したものが7件、賛成数が増加(当初議決を強化する方向)したものが5件となり、再議により先の議決を強化するよりも弱化の方向への動きが若干であるが多いこと、すなわち、再議により議会の議決の見直しをしようとする動きがややあることがみられた。

そして、これらのうち、再議において過半数割れをする状況にまで弱化するものは、賛成減少となった4事例と、変化がなかった自治体のうち再議で採決権を得た議長が反対に回り可否同数で過半数割れとなった3事例、さらには、当初議決数が不明であった氷見市(18)を加えると計8事例であった。

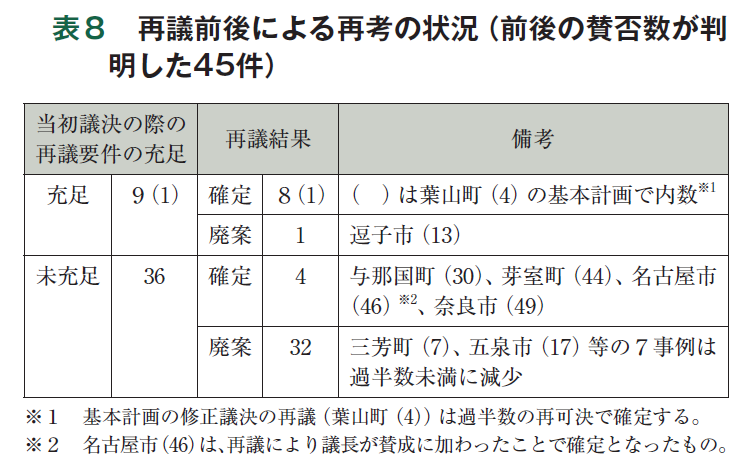

次に、賛否の変化のみでなく、再議要件の成否そのものに変化が生じているかどうかについて、表8により整理する。

まず、当初議決において再議要件(3分の2以上)を充足していた状況にありながら、再議で未充足となり廃案になったものは逗子市事例(13)のみであるが、これは、当初議決の賛成者に誤認(起立ミス)があったようであり、正確には該当はないことになる⑵。

当初議決と比較して再議の際に最も賛成者が減少している割合が大きいのは、三芳町事例(7)である。多数の議員が当初の執行部の説明に納得がいかず、IC関係の予算の削除議決を9対5で可決したが、その後、再議においては、事業の必要性・スケジュールを再考し執行部提案を認容することに転じた議員が6人、議長と合わせて7人が再可決の否決に加わり、3対12の圧倒的多数で削除議決が廃案となっている。同様のことは、五泉市(17)など7事例にもいえるし、表7でみたように、当初議決の賛否数不明の氷見市事例(18)を含み8事例が過半数割れで廃案になっている。すなわち、これらの事例は、再議を通じての議論による理解が当初の議決の際にあれば、そもそも否決されて再議には至らなかった事案ともいえる。それだけ、再議権を行使したことで、議会の再考によりその効果が首長寄りに現れたものといえる。

一方、以上とは逆に、当初議決において再議要件は未充足であったが、再議で充足する方向に転換し議会の議決を確定させた事例としては、与那国町事例(30)、芽室町事例(44)、名古屋市事例(46)、奈良市事例(49)の4事例がある。

名古屋市事例(46)は、再議決に加わった議長が投じた賛成票が再可決要件を充足し、議決を確定させた唯一の事例であった。芽室町事例(44)と奈良市事例(49)では、議長のほか1人の議員が賛成に転じて議決の確定に働いたものである。

極めて特徴的な事例としては、与那国町事例(30)の自衛隊基地の誘致をめぐってその賛否を問う住民投票条例が可決されたことに対する再議が挙げられる。議員6人のうち議長を除いて3対2で当初議決が可決されたが、再議においては再可決要件が4人になるところ、反対した議員2人がなぜか退席し⑶、議長を含めた議員4人で再議に臨み、3対1で条例の可決を確定させたものである。

さらに、当初議決の段階で再可決要件を充足し、再議に当たってさらに賛成者を獲得している事例として、八千代市事例(29)がある。

総括すると、再議がなされても議会において再考されることはさほどなく、特に、当初の議決で再議での再可決要件が備わっていればそのまま確定することが見受けられる。また、当初議決で再可決要件が未充足でも、再議の際に、先の議会議決を反対した議員が賛成に転じることや採決に議長が加わることなどで、確定させる事案も少なからずみられた。

以上から、再議前後の賛否数の動向を詳細にみてみると、再議権行使がなされても当初の議決の状況から大きな変化はないこと、どちらかというと、再考して首長寄りに考え方を変える動向よりも、当初の議決を確定する方向、すなわち議会議決を強固にする方向がやや強いということが垣間みられた。

(2)小規模自治体にみられる与野党伯仲の場合の再議

小規模自治体の議会、すなわち議員定数が少数の議会では、長に対するいわゆる「与党派」と「野党派」が同数となることが少なくなく、それが再議にも大きな影響を与えることが見受けられた。なお、国政と比べ、政党所属の割合が低い自治体議会の場合の「与野党」はそれほど明確なものではないが、議決の賛否面からはある程度一貫した傾向が確認できる事例が見受けられるので、その限りで与野党という表現を用いることとする。

与野党同数の状況が影響を与えた事例として、例えば、与那国町事例(30)(31)、肝付町事例(38)、平群町事例(48)などが挙げられる。特に、与野党どちらの議員が議長になるかで、議決の結果が大きく異なることがみられた。

平群町事例(48)では、町長派・反町長派が6対6の構図で、町長派議員が議長になり、平成28年度当初予算をめぐって議論がなされた。反町長派としては、町長提案の予算を福祉施策の切捨てと批判し、無駄を省くことが不十分で総合戦略を具体化した施策・事業がみられないことなどを理由に反対し、5対6で町として初めて当初予算案が否決されている(平成28年3月18日)。

その後、町長が臨時会を招集し、否決された予算案よりも医療費助成拡充500万円(高校3年まで。6月議会の予定を前倒し)を増額し、総額73億5,500万円の当初予算案を再提出した。これに対して、反町長派議員が、人口減少などに対応するため学童保育の無料化と高校入学支度金制度の創設などの議員修正案(総計で666万円、収入は諸収入の増などを充当)が提出され、これが6対5で可決された(修正案以外の部分も可決された)(平成28年3月28日)。この修正議決が再議に付され、町長派である342019.7議長が修正案に反対をして6対6となり、修正議決が廃案となっている。さらに、修正部分を除く原案については、修正案に賛成した議員が否決に回り、5対6で原案自体も否決され、年度内での当初予算の成立は、骨格予算の専決処分によることになった。

新年度に入り、臨時会(平成28年4月12日)で専決処分が全議員により承認され、次の臨時会で補正予算が全員賛成により可決(平成28年4月20日)され、町長が最初に提案した当初予算とほぼ同じ予算が成立している。

当初予算をめぐるこのような審議が繰り返された後、反町長派議員に議長が交代(平成28年5月)し、それ以降は、町長提案議案が否決されずに運営されている。

小規模自治体でみられる少数の議員定数のケースでは、定数が偶数の場合、議長への就任が直接的に議決結果を左右することがある。可否同数の場合に議長が裁決権を行使できるわけであるから、議員定数について少数の場合は奇数とすることを検討課題としてもよいと思われる。

(3)再議後の歩み寄り(落としどころ?)

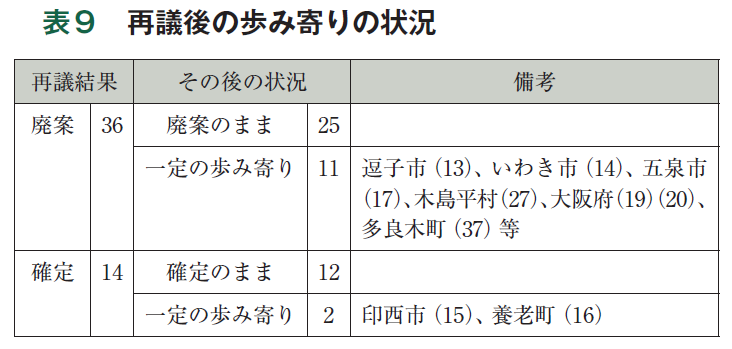

再議は議決をどう扱うかという局面の問題であるが、廃案になった議決、あるいは確定した議決に係る施策がその後、最終的にどのようになったのかを後追いで調査してみると表9のように整理でき、興味深い結果が得られた。

特徴的なのは、再議で議会の議決が廃案になっても、その議決の趣旨を踏まえた対応が長からなされることが相当数みられたことである。

例えば、五泉市事例(17)では、議員提案により下水道受益者負担金条例の一定額以上の負担金徴収の猶予と負担金額の単価引下げの一部改正条例が可決(10対9)され、それが再議により廃案(8対12)となったが、その後、市長が議会の意向に沿うような趣旨の条例案を半年後の議会で提案し、可決(15対4)されている。

木島平村事例(27)では、村の加工販売施設の大規模化に関する補正予算の整備費を削除する議決をし(7対4)、その後、再議で廃案(7対5)となり、長提案の規模で整備されることになったが、事業方法については、議会の意向に沿った形(三セク事業から民間貸付けへ)での変更が講じられている。

多良木町事例(37)では、給食費の半額を助成する条例が議員提案で可決され(8対5)、再議により廃案になった(8対6)が、その後、2年後に議会の意向に沿う補助金事業が制度化されている。ただし、これは町長の交代に伴うもののようである。

大阪府事例(19)(20)の特別顧問等の活動公開の徹底を求めた改正情報公開条例も廃案になっているが、これについても一定の歩み寄りで3年後に条例が可決されている。

これらは、再議により廃案になった議決でもその後、その趣旨を長が受け入れて実現ないし制度化されたケースである。

また、逆に、議会の修正案等が再議で確定しても、その後の議会で、長の提案が復活する形で議会側から歩み寄りがなされるケースもある。例えば、印西市事例(15)では、議会は小中学校のエアコン整備の段階整備に異議を唱え、一括整備を主張して段階整備の予算を削除議決した(16対4)ことが再議で確定(18対4)し、予算が削除されたが、その後、段階整備の長の提案が認められてもとに戻ることになった。養老町事例(16)では、三セク出資金の削除議決(賛否不明)が再議で確定(9対4)したが、1年後の定例会で出資金が可決されることになった。

以上のような事例をまとめてみると、廃案になったもの、確定したものでも、その後の長と議会の歩み寄りがみられ、特に、廃案になっても長サイドが歩み寄り、当初議決に近い形で議決を尊重するような状況もみられる。