2 実施までの流れ

(1)周知から実施の決定まで

松竹芸能から「笑育」の説明を受けた後、2017年12月に開催された2017年度第8回校長会にて、「笑育」の概要を説明した。実施を希望する学校を募ったところ、全小学校から実施希望があり、教育委員会は、2018年は全小学校で実施することを決めた。

(2)教育課程の位置付け

学校で本事業を実施する上で、教育課程への位置付けは欠かすことができない。教育委員会における議論の結果、一律に第6学年での実施及び総合的な学習の時間としての実施を依頼することに決めた。2018年2月、狛江市立学校の2018年度教育課程届相談会において、各小学校副校長及び教務主任に対し、本事業の概要及び総合的な学習の時間における位置付け(全7時間)を依頼した。

(3)本市における「笑育」の構成の決定

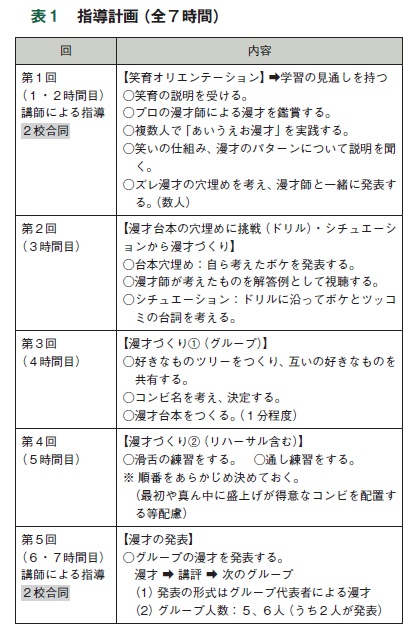

本市における「笑育」は、松竹芸能のプログラムをベースに、教育委員会と松竹芸能間で協議の上、次のとおり決定した(表1)。

プログラムは全5回、計7時間(1単位時間は45分)のプログラムで構成した。第1回及び第5回は2校合同で実施し、プロの漫才師を講師とした授業を行った。第1回では、「笑育」の説明からネタづくり体験、漫才の鑑賞等を行い、児童が活動の見通しを持てるようにした。第2回から第4回は、松竹芸能作成のテキストに基づく演習、漫才のネタづくりを含め、各学級担任による指導を行った。第5回は児童がつくった漫才の発表会とし、講師によるファシリテーションのもと、児童が漫才を披露するようにした。

(4)「笑育」の理念の共有

学校の教育課程を適切に進行する上で、各学校の校長が教育内容を十分に把握することは重要なことである。2018年5月11日、校長研修会において松竹芸能の漫才師「セバスチャン」(阿部健一氏、原田公志氏)を招き、コミュニケーションスキルの向上を図る研修を実施するとともに、「笑育」の方向性について、実技を交えた体験を行えるようにした。

また、2018年6月26日、第6学年の担任を集め、松竹芸能事業担当者を講師として招へいし、「笑育」教員研修会を実施した。同研修会は2部構成とし、前半は事業及び今後の流れの説明、後半はテキストに基づく体験を実施した。

(5)学校との調整

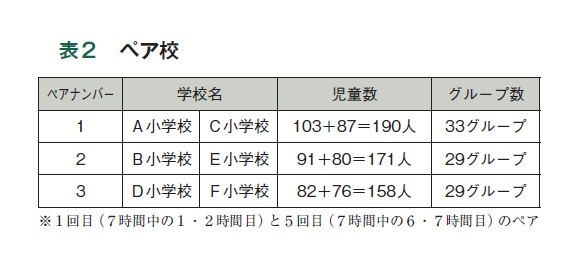

第1回と第5回を2校合同で開催するに当たり、いわゆる「ペア校」を決める必要があったため、小学校長会と相談の上、学校間の距離を考慮し決定した(表2)。

学校ごとに年間計画が定められているため、実施に当たって各学校との日程調整が必要であった。実施候補日及び会場(ペア校のいずれかの体育館)については、6月26日の「笑育」教員研修会にて調整を行った。各ペア校の候補日から、講師(漫才師)の予定を照会し、実施日を決定した(表3)。

実施数日前には、松竹芸能事業担当者から各学校の担当教員へ資料等の印刷、会場準備等を依頼し、本番に備えた。

(6)各学校における実施

第1回及び第5回は、いずれのペア校においても滞りなく実施された。各ペア校の児童数及びグループ数が多いことから、松竹芸能の配慮により、全ての回で、セバスチャン、じなんぼ~いず(シギハラヨシアキ氏、ウィーアー店崎氏)の2組計4人の漫才師が講師を務めた。

今回の取組みは複数のテレビ局、新聞社等、多くのメディアに取り上げられた。