3-4 B型再議による廃案後の「戦略」~残余議決への対応

このようにB型再議では、修正議決を行った先の議決が再議の結果、廃案になったとしても、それで事案が終わるのではなく、当初議決の際の残余議決に引き続く、廃案後の原案議決の扱いが重要な意義を持つ。すなわち、原案議決を否決することで、長優位の予算運営を阻止しようとする「戦略」と当初の修正を緩和した形で、再度、議会が修正案を提出して、議会の意図を反映させようとする「戦略」を講じることができるわけである。

残余議決は、修正議決が可決された後になるので、可決されることになるが、再議により先の議決が廃案になった後の原案議決に対しては残余議決と全く同じものであってもその前提が異なるので、違った対応になることがみられるわけである。

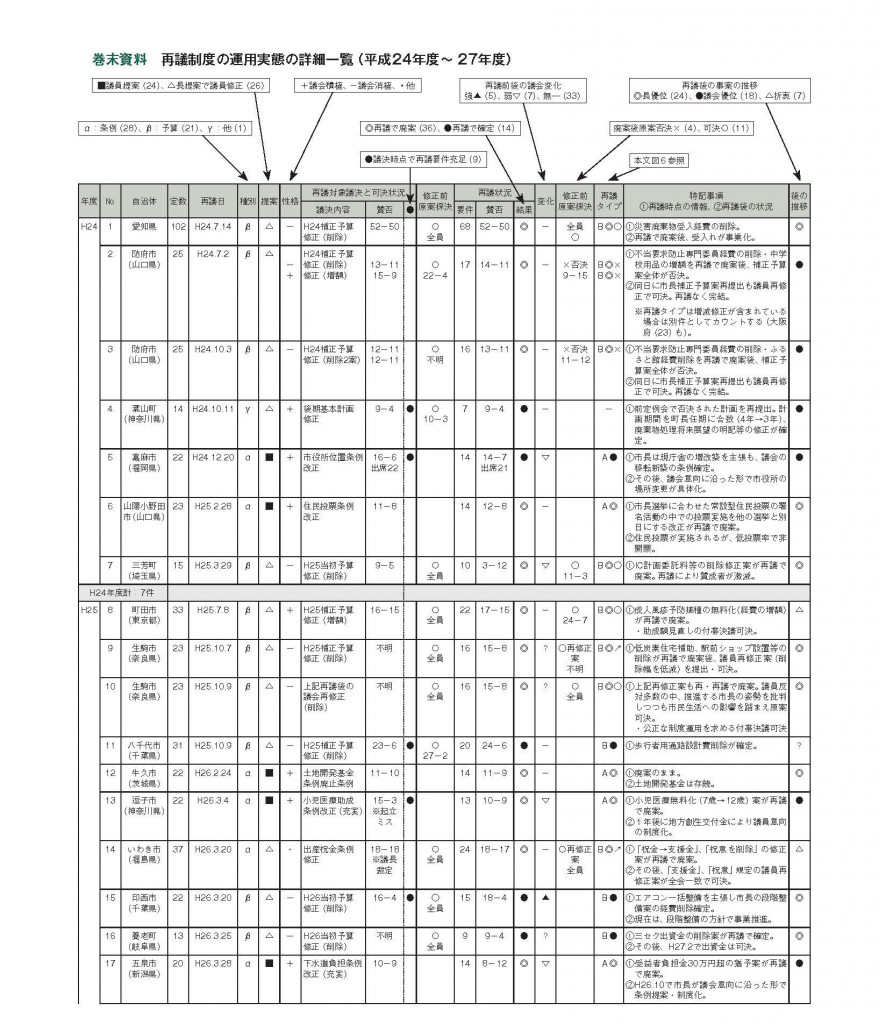

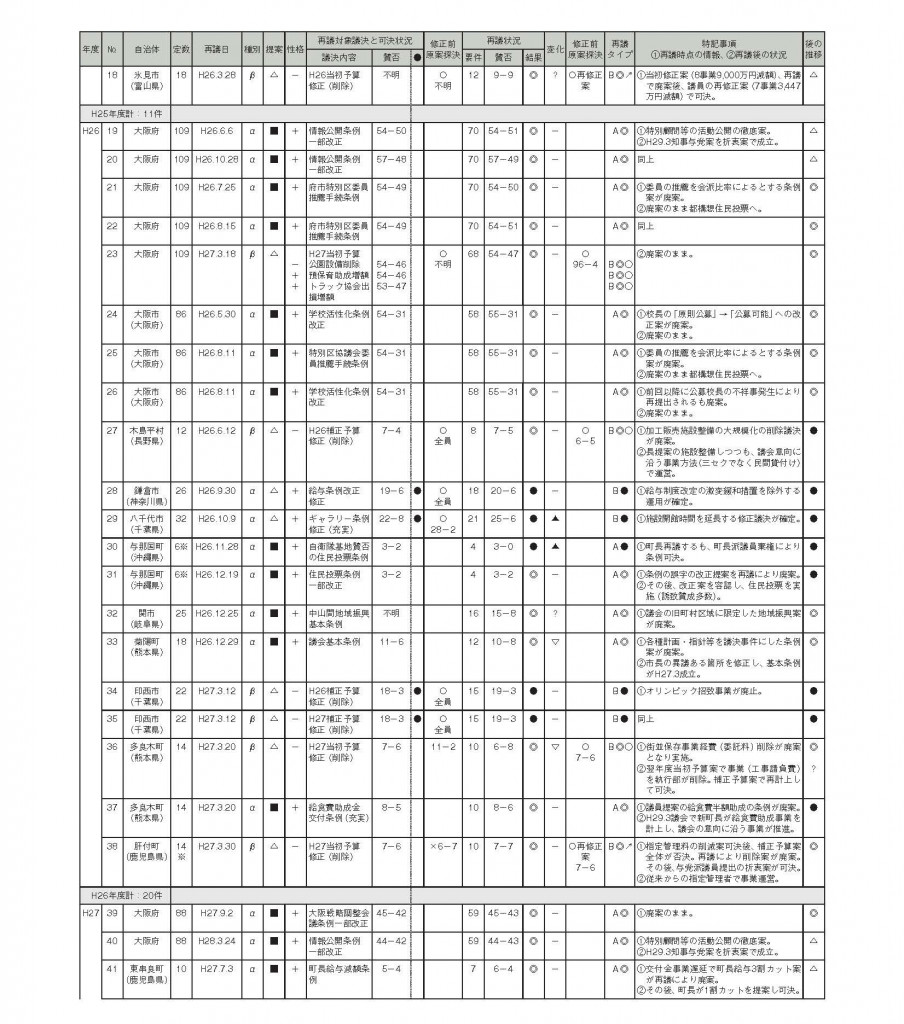

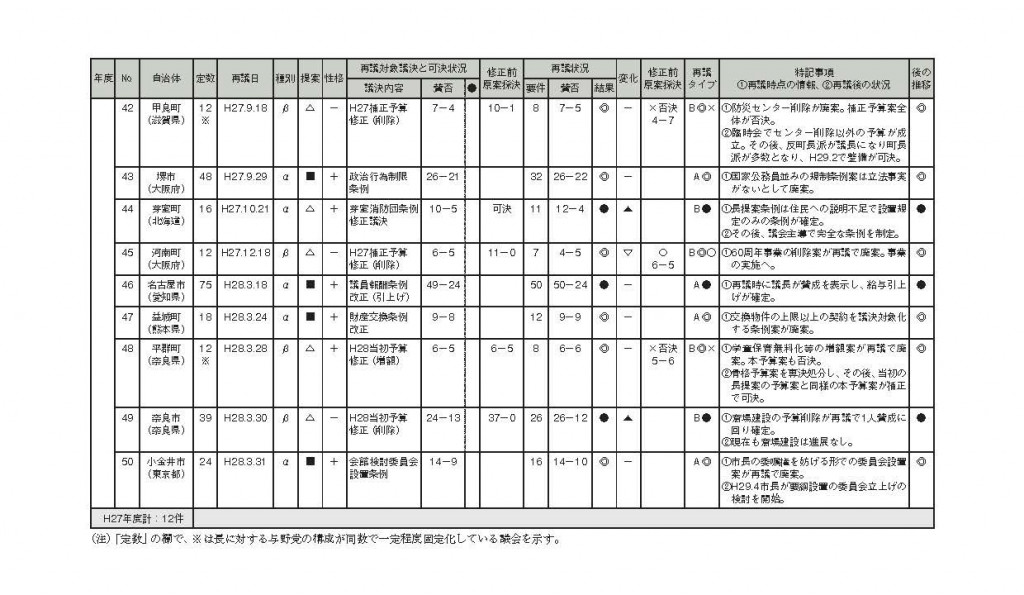

まず、原案議決の否決により議案全体を否決する対応は5件あったが、否決後の対応としては、当初予算として骨格予算の専決処分を余儀なくされるケース(平群町事例(48))、削除した事業以外の予算をその後の臨時会で成立させるケース(甲良町事例(42))、長が補正予算の再提出で議会寄りの修正案を再提出したケース(防府市事例(2)(3))などがあった。

平群町事例では、学童保育無料化の議員修正案が廃案になり、それ以外の平成28年度当初予算案も否決されたが、骨格予算が専決処分され、本予算は年度開始後の臨時会(4月20日)でほぼ当初の長提案の形で成立している。防府市事例については、全体予算の否決後、長からの議会の意向に配慮した修正予算の再提出を導き出すという効果がみられた。すなわち、双方とも、再議により議会の修正案が廃案となったが、防府市事例では議会寄りの予算案、平群町事例では長の意向が反映された形で決着する格好になった。甲良町事例では、与野党拮抗の中、町長派議長が反町長派議長に交代となり、採決に当たっては与党が多数となったために事業が推進されることとなった。

次に、再議による修正前の原案に対する修正案の提出であるが、減額修正が廃案になった場合は、原案について、減額幅を軽減して修正するような扱いがみられた。当初の修正よりも幅を軽減して議会の意向を修正案に入れ込むことに「成功」している例として、氷見市事例(18)(当初9,000万円の減額を3,500万円の減額に修正)などがある。

生駒市では、事例(9)で平成25年度補正予算に対する修正(削除)議決に関する再議、事例(10)で当該再議による廃案後の原案に対する修正議決に関する再・再議がなされ、どちらも再可決要件の16人に1人足りない15対8で廃案になっている。事例(9)で再議により廃案になった後に、議員側が当初の議決よりも緩和した削除案を提案していったんは可決しているが、これに対して、生駒市長は、事例(10)により再・再議を行い、再び廃案にしている。これに対しては、議会としては、予算全体の否決をすることは市民生活への影響があるものとして、渋々、市長の対応を受け入れ、再・再議後の残余議決は可決している。この際の議会側の主張としては、「市長に議会の声に耳を傾ける姿勢がない以上、このまま議会が議会としての責務を果たそうとすれば、再議権を引き続き行使し続けられることになり、市民生活に直結する予算が道連れとなり、執行できない事態に陥ることが容易に想像できます。いつまでも自らの主張を通そうとして、子どもじみたとも映る対応をとり続けることは市民不在の政治とのそしりを受け兼ねません。市民生活への影響を及ぼさないよう、今回は議会が大人の対応をとらざるを得ないと考えます」⑸というものであった。修正部分が再議により廃案になった場合に、それ以外の部分も否決すべきとの考えもあり得るが、「大人の対応」として、「やむなく」本予算には賛成して、予算全体での成立は許容するという考えを提示し、問題改善を求める付帯決議を提案可決することで、収束させたものである。

なお、予算の減額修正議決が再議で廃案になった場合は、修正前原案議決は可決・否決・修正の三つの対応があるが、予算の増額修正議決の廃案後の原案については、可決か否決しかなく、修正という判断はとられていなかった。これは、増額修正が廃案になっているわけで、原案議決の修正によって増額幅を修正するという問題にはならなかったということであろう。

B型再議を総括すると、再議による確定分9件と原案の否決5件・修正の4件の合わせて18件、すなわち、B型再議28件のうちの60%を超えるケースで議会の意向が反映された結果となっていることが分かる(表6参照)。

ここまでみたことで、改めて議事運営上の課題として挙げられるのは、修正議決の際に修正以外の残余議決をいったんは可決しているのであるから、再議において先の議決が廃案になったとしても、残余議決と全く同じ内容となることの多い修正前原案議決に対して再度賛否をとる必要があるかという問題であろう。堂々巡りの様相を呈することになる危惧によるものであるが、筆者としては、長優位の再議制度を維持・運営していく上で、議会側の戦略を不合理であると断言することは困難であると考える。次回は、再議の運用の特徴的な場面について詳細に検討を加えるとともに、再議制度の課題を考察し、総括する。

⑴松本英昭『新版逐条地方自治法〈第9次改訂版〉』(2017年、学陽書房)608頁。

⑵この経過は、地方議会研究会編著『議員・職員のための議会運営の実際11』(自治日報社、1995年)232頁以下に詳しく整理されている。

⑶地方議会研究会・前掲注⑵234頁。

⑷地方議会研究会・前掲注⑵238頁。

⑸平成25年10月9日生駒市議会本会議討論における樋口清士議員発言。

(※本記事は「自治実務セミナー」(第一法規)2019年4月号より転載したものです)