常磐大学准教授 吉田勉

3 再議運用の実態把握

3-1 調査対象

前回みたように、一般的再議は、増加傾向で推移しているが、今回以降で再議の背景、当初議決と再議との賛否動向、再議後の状況等についての詳細な考察をしていく。考察対象としては自治月報に掲載された事例を基本に、全国ニュース、議会情報誌、議事録等で補完し、それでも明らかにならない状況については各自治体議会にヒアリングを行うことにより、把握することとした。事例としては平成24年度から直近の調査年度の平成27年度までの4年度間とした。自治月報に掲載されていても、明らかに再議とは認められないものなども少なからずあり(前回参照したN市の事例等)、これらは除外し、また、掲載漏れの事案は追加して整理した。

その結果、対象とする再議事例は、表3に示すように、条例が28件、予算が21件、それ以外(平成24年度から対象拡大)が葉山町の基本計画の修正議決の1件のみ、計50件であった。

3-2 調査結果の概要

(1)再議事例の全体概要

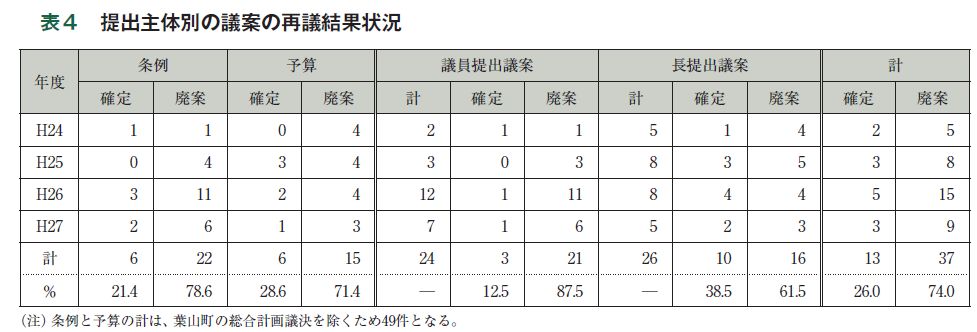

再議事例についての総括的な整理は、巻末資料のとおりである。以下において必要に応じ、参照しながら説明するものとする(個別事例を参照する際には、資料記載の番号を引用して、「愛知県事例(1)」のように記載する)。再議の対象となる議決は、議員が新規条例の制定や一部改正条例を提出したものに係る議決と、長が提出したものに係る修正議決に大別される。提出議案別に、再議結果も併せて整理すると、表4のとおりである。再議により議決が廃案になったのが37件(74%)、再議により議決が確定したのが13件(26%)と、4分の3が廃案になっている。これは条例、予算でさほど際立った差異はない。当然ながら、再議による再可決要件(3分の2以上)が大きく影響を与えている。提案別では、議員提出議案が確定する割合が13%と低く、長提出議案を議員が修正したものの確定が39%と比較的高い割合となっている。

(2)議決の方向性と再議~執行部の議決への認識

再議の対象となった議会の議決は、条例により新たな事務の創設をしたり、予算を増額して事業量を増加させるいわばプラス(積極)方向のものと、逆に、事業予算を削除するなど長の提案に対してマイナス(消極)方向のものの、二つの方向性に分類することができる。議案を否決する議決は再議の対象とされないことは、前回触れた。

条例に係る議決は、議員提出でも、長提出の議会修正でも基本的にプラス方向として分類できる。ただし、いわき市事例(14)は、議決が文言の修正によるため積極・消極どちらにも解釈できるようになっており、議決の方向性の考察からは除外する。基本計画に関する葉山町事例(4)も同様に除く。

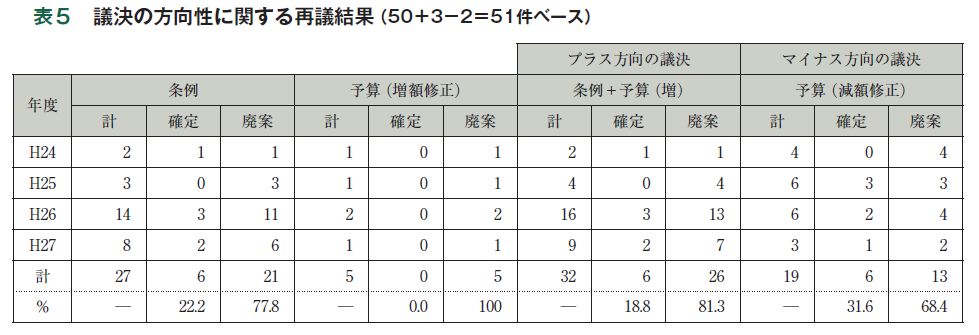

予算に係る議決は、事業量の増加又は新規事業に関する増額修正を行うプラス方向のものと、事業の減額・削除をするマイナス方向のものがある。一つの議案に対して、増額するものと減額するものが混在することもある。例えば、防府市事例(3)で増額1件減額1件、大阪府事例(23)で増額2件減額1件が混在している。再議はこれらに対して一括して審議されるが、プラスマイナス方向の考察では、再議件数は複数回としてカウントする(計51件)。

その結果、表5に示すとおり、再議の対象となった議決は、プラス方向(条例、予算増額修正)が32件(63%)、マイナス方向(予算減額修正)が19件(37%)となった。再議結果は、予算の増額修正はすべてが廃案であり、条例関係と合わせてプラス方向の議決は再議による確定が20%以下、80%超が廃案となっている。予算の減額修正であるマイナス方向の議決は確定が32%となり、プラス方向よりも確定の割合が大きくなっている。議会のプラス方向への議決に対し再議は多くなされ、また、その結果も廃案に持ち込まれることが多いこと、そして、マイナス方向の議決に対する再議は比較的少ないが、プラス方向のものに比べ確定する割合が多いということになる。

これらの結果だけからすると、政策提案などのプラス方向の措置は執行部の専権事項的に捉え、議会がそれに手をつけることに対する長側の強い抵抗感があり、マイナス方向の議決については、議会の本来の役割に近く、やむなしと認識される度合いが高いのかもしれない。

3-3 再議のタイプ分類と採決方法の議論

(1)再議のタイプ分類

さて、再議の対象とする内容を定義すると、「再議に付されるのは、長において異議のある議決であり……、この場合、再議に付するため長が議会に付議する議案は、当該議案の全部である……が、議会がこれを受けて再審議の対象とするのは、当該再議において長が異議ありとした事項に限られる」⑴とされる。すなわち、修正が加えられても再議に付されるのは、原案と修正議決の全部ということになる。

4年度間の再議事例における採決方法等の一連の流れを再議の対象の議決に即して考えると、二つのタイプに分類できることが分かる。

一つは、議員提案に係る議決に関連したものである。これについては、例えば、議員による条例の新規制定、一部改正条例の提案等がある。他方は、主として予算において多いが、長が提案したものに対して議会が修正議決を行うものである。条例においても長が提案した条例に対して議会が修正議決する形がこのタイプとなる。

前者のタイプをA型(再議)、後者のタイプをB型(再議)と呼ぶこととするが、これらの一連の手続の流れは図6のように表現できる。

B型の場合は、修正案の議決(修正議決)と修正部分を除く原案の議決(残余議決)とに分けられて議決がなされ、長が異議を申し立てるのは修正議決であるが、再議に付されるのは議案全部になる。再議がなされて再可決要件に満たずに前の議決が廃案になった場合は修正前の原案(原案議決)が改めて議決の対象となる。残余議決と原案議決の内容は同じになることが多いが、残余議決が可決されていたとしても、廃案後の原案議決は同様に可決されるとは限らないことが特徴となる。すなわち、後に述べるように、廃案により議会の意図が完全に途絶えるのでなく、意思決定に反映される可能性があることが特筆すべき点である。

二つのタイプの再議結果については、A型で廃案になったもの(A◎)、確定したもの(A●)、B型で確定したもの(B●)、廃案後、再議対象部分以外の残余の部分が可決されたもの(B◎〇)、残余部分が否決され全体が否決されることになったもの(B◎×)、残余議決に修正案が提案され、それが可決されたもの(B◎↗)とが存在し、それぞれこれらの記号を用いて表記した。巻末資料でも同様に整理している。

(2)再議の採決方法に関する議論の整理

実は、再議後の議案の扱い等、再議の採決方式については、昭和33年に全国都道府県議会議長会(以下「議長会」という)が「都道府県議会議事次第書及び書式例」を作成するときに議長会と自治庁(当時)の間で相当の対立があったことが報告されている⑵。

特に上記のタイプ分類の整理との関係においては、再議結果が再可決要件を満たさない場合には、自治庁は、議員提出議案は廃案になるが長提出議案は長提出の原案が審議対象となるとしたのに対し、議長会は、どちらも原案が消滅(廃案)するとすべきとしていた。つまり、議長会は、自治庁が長提出議案のみ原案が浮上してくるのに対し、議員提出議案は廃案とするという扱いについて「雲泥の差」があると批判していたのである。最終的には、「自治庁が自説を曲げなかったので標準議事次第書では自治庁説を取り入れることになった」⑶として、議長会が「折れる」形で現在の実務に定着するようになったわけである。

自治庁は、議員提出議案のみ廃案になることについて「議会の議決は、合議体たる議会の意思決定であって、この構成員たる議員から提出された案件が議決された場合(一部修正があっても)、それ自身が議会の意思である。この議決に異議ありとして再議に付された場合、前の議決と同じ議決をすることが成立しないということは、議会は前の意思のとおり決定しないという意思の決定であるから、当該案件は廃案となることは当然である」⑷としている。

双方の対立について、分かりづらい面もあるが、思うに、自治庁見解は、議員提出議案について、他の議員からの修正があった場合も含み、長が再議を付す対象は「先の議決」ということであり、長の異議が議決全体の一部にとどまったとしても、再可決されない場合、再議前の一連の過程で長の意思が一切加わっておらず、議会内部の意思決定により形成されたものであることを強く認識し、長提出議案と同様に原案が浮上して改めて議題になるとするのは相容れないものと考えたのではないだろうか。それに対して、長提出議案は、それに議会から修正がなされ、その修正に長は異議を申し立てることになるので、再可決されない場合には、当初の長提出議案原案が浮上することは合理的と考えたのではないかと思う。すなわち、修正された部分以外の残余議決と同様の修正前の原案が改めて議決されることになるが、修正部分が成立しているかどうかの前提が異なるものであること、さらに、一事不再議原則の例外として認められる再議の一連の議決となる(長が再び当初の議案を提出することが同一会議中できないことを避ける)こと等の点で理解が可能となるものと思われる。

議員提出議案の原案に長が異議がなく、それに対する他の議員の修正案に長が異議があるということが明確であり、それが再議理由となる場合は、少し事情が異なると思われるが、本稿で詳細に調査分析した4年度間の運用実態をみると、議会が提出した議案(すべてが条例)の議会審議で議員が修正を加えて、その部分に長が異議を申し立てるという事例は見受けられなかった。言い換えれば、議会が提案した一部修正条例又は新規条例に対して議員修正はなく、再議の対象は提案原案に対してのものがすべてであったということである。つまり、A型再議で再可決要件を満たさなかった場合は、議員提出議案全体が廃案になることの実質的な問題点はないことになる。また、長において、議員提出議案原案に異議があるとして再議に付し、再可決要件に満たない場合は、廃案になるのは当然であり、原案を残しておくことの意義はないことになる。

議員提出議案が再議となる場合は、提出議案原案が可決されたケースが圧倒的であり、長が異議がある部分とそうでない部分に分けることはできないし、その必要性もないから、再可決要件に満たない場合は、原案自体を廃案にすることの合理性も認められる。仮に、議員提出議案に議員の修正議決がなされた場合に、長が修正議決部分に異議があるとしても、その部分を取り出して再議に付すことはできないので、全体が再議対象となる。再議で再可決要件に満たない場合は、修正議決のみでなく、提出原案も廃案にしないと、「議会」対「長」という構図での措置である再議の運用上問題が残る。すなわち、これまでの審議過程で、原案自体の形で議会意思として確定させたことがないこと(修正した後の残余議決の形では議決しているが)から、長が決定して提出している原案のように自動的に復活させることとは異なる扱いがあるとしても許容されるべきであろう。

(3)タイプ分類による再議結果

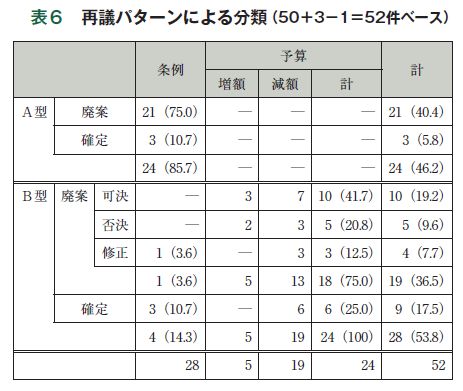

これらのタイプ分類による再議事案とその結果については、表6のとおりである。集計数は、50件に、再議対象議案に修正議決が複数あるもの3件を加え、葉山町事例を除いた52件となる。

条例はほとんどがA型再議であるが、B型再議になるものとして、長が提案した条例の一部を修正する形のものが4件ほどあった。例えば、いわき市事例(14)の長提案の出産祝金条例に対して可決された議員の文言修正案が再議により廃案になった後、折衷的な議員修正案が可決されて決着をみた例、八千代市事例(29)の長提案の公の施設の設置管理条例に対して可決された議員の施設の開館時間に関する修正案が再議により確定した例などである。

B型再議では、28件のうち9件が確定し、19件が廃案になっている。廃案後、修正前原案の議決になるが、これを可決して当初の長提案のものを完全な形で受け入れたのは10件である。一方、原案議決を否決して、長の提案全部を廃案に持ち込んだものが5件、原案議決の際に、改めて折衷案的な修正を議員提案することにより修正議決して議会の意向を反映させたものが4件であった。