第2 改正の概要

1 特別職非常勤の要件の厳格化

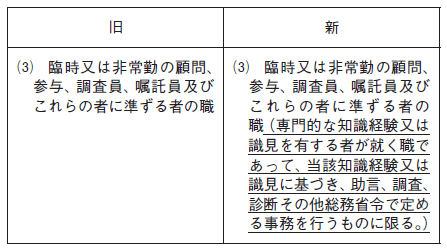

改正法は、職員に対する服務規律を適切に及ぼすべく、地公法3条3項3号の特別職非常勤の要件を次のように厳格化し(新の下線部の追加)、同号を狭く絞った。

新3号は、非専務的なプロフェッションに限局し(8)、逆に、労働者性の高い者を除外することとした。この結果、事務補助職員や保育士等は、特別職非常勤職に居場所を失うこととなる。

2 会計年度任用職員(一般職非常勤職)の創設

改正法は、特別職非常勤職や臨時的任用の要件の厳格化に伴う職員の移行先のひとつとして、一般職非常勤職に関するシャープな規定を設けた。1会計年度を超えない範囲内で置かれる非常勤の職員(改正後の地方公務員法(以下「新地公法」という)22条の2第1項)、「会計年度任用職員」である。翌年度に、当該職が存在すれば、同一の者を再度任用することは可能である(これを「再度の任用」という)。

一般職であって、一部の例外を除き、正職員とほぼ同様の服務の規律を受ける。

その任期は、採用日の属する会計年度の末日までの最長1年である(新地公法22条の2第2項)。特別職非常勤職や臨時的任用職と違い、成績主義が採用され、任用は、競争試験又は選考⑼によることを要する。現在の職員について、漫然と、再度の任用をすることは許されない⑽。ただし、一般職の門戸は、すべからく、機会均等であるべきであるので、現職優先という発想はよろしくない。また、総務省は、「任期については、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で、任命権者が定める……、任期の明示については、手続なく「更新」がなされたり、長期にわたって継続して勤務できたりするといった誤解を招かないよう、採用の段階で明確に示すべき」としており(総務省マニュアル23頁)、前掲の裁判例によって、羹(あつもの)に懲りている。

会計年度任用職員は、パートタイム(以下「パート」という)とフルタイム(以下「フル」という)に分かれる。フルは、1週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間と同一の時間であるものをいい、パートは常勤の勤務時間よりも短いものをいう(新地公法22条の2第1項各号)。パートとフルの区別は、営利企業への従事制限の規律の違い⑾と、給付の違いにつながる(後記の4(給付の改善)を参照)。

3 臨時的任用の要件の厳格化

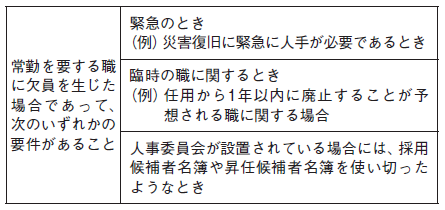

臨時的任用の要件を厳格化するため、国家公務員法に倣い、臨時的任用を常勤職の欠員の場合で緊急性等の場合に限り認めることとした。

改正後の要件(新地公法22条の3)は、次のとおりである。

選挙の際に、その準備事務のための人材補充を、臨時的任用で対応してきたところ、改正後も可能なのかどうかとの不安の向きもあるが、選挙の準備事務は、選挙管理委員会事務局の本格的事務のひとつであって、人材が足りないというのは、常勤を要する職に欠員が生じたということができる。そして、時期切迫し、競争試験や選考をする暇もないという「緊急のとき」に該当する場合もあるし、少なくとも、選挙が終わるまでの臨時の職であることは間違いない。ただ、注意を要するのは、常勤の補充として任用される者なのであるから、週の所定勤務時間は常勤のそれと同一であることを要する。

臨時的任用は、何らの能力の実証なく任用する例外的なものなので、その任期の上限は、6か月とされている(新地公法22条の3第1項)。人事委員会の承認を得て、当該臨時的任用を6月を超えない期間で更新することができるが、再度、更新することはできない(新地公法22条の3第1項後段)。なお、任期終了後に、新年度において、臨時的任用の要件があれば、同一の者について臨時的任用をすることは差し支えない。

4 給付の改善(改正法及び給付の設計問題)

⑴ フルに対する給料・手当の支給、フル・パートに対する期末手当の支給

フルに対する給付は、常勤職と勤務態様が同様であることや、その職で生活の糧を得ていることに鑑み、常勤職と同様、給料と諸手当とした(新地方自治法204条1項、2項)。また、パートに期末手当を支給することができることを規定した(新地方自治法203条の2第4項)⑿。

⑵ 給与の決定(再度の任用時の給与の改定(昇給)を含む)について

これまで、特別職非常勤職に対する報酬は、少なくない数の自治体において、「保育園嘱託保育員 時給1,400円」、「公民館長 年間6万円」等と単一号給として設定され、正職員におけるような行政職給与表のようなものがなかった。すなわち、初任給の決定について学歴等を考慮したり、再度の任用時の昇給はされなかった(まして、昇格という概念はない)。専門家から、その役務提供を(あたかも物品のように)買い取るというのであれば、それで足りよう。しかし、改正法により、特別職非常勤職として勤務してきた職員のうち相当部分が、非専務的なプロフェッションではない、労働者性の高い職員として、会計年度任用職員に移行する。そうすると、正職員と同様に、学歴や前歴により職務遂行能力を含めた職務の価値を考慮し、給与・昇給を決定することが、ほぼ、必然の運用となる(総務省マニュアル72〜73頁)。これは、改正法により、職員の属性が変化することに伴い必要となる給与制度の改定である⒀。