3 森林管理政策と自治体

現在、森林を抱える市町村は「森林整備計画」を策定するように義務付けられている(森林法10条の5)。これは1998年の森林法改正によるものなので20年ほど前ということになる⑶。この時点で森林行政において市町村が「計画主体」として位置付けられたとされるが、「押し付けられた」分権化とも評される⑷。これに併せて、施業勧告、伐採届出受理、伐採計画の変更命令・遵守命令、森林施業計画の認定などの権限が都道府県知事から市町村長に移譲された。

戦後直後、森林管理政策は国が責任を持つべきと考えられてきた⑸。後に、超過課税として県が森林環境保全等を目的とした独自課税を進める際には、「河川の流域を都道府県領域でカバーできる事例が多いことから」、森林整備事業は「都道府県に割り当て、それに必要な財源を受益と負担を一致させるよう」調達するのが望ましいとされ、都道府県の業務として正当化された⑹。そして今回の森林経営管理法では、市町村が「計画主体」であり「実施主体」でもあるということになった。なし崩し的に、そのときどきの「都合」によって、国政や学界の論調も変化してきたのである。

しかし、「日本における市町村の森林・林業行政の体制は人数が少なく、専門性を欠いていることが多い」⑺。現実に多くの市町村は、県庁の出先機関にいる専門職の協力を得ながら割り当てられた業務を執行している状態である。民有林の管理、すなわち森林所有者や事業者についての指導等の実質は県庁の地方出先機関が担ってきた。また今回、市町村が担うことになった林地の集約化は、本来、森林組合の中心的かつ本来的な事業とされてきた⑻。

農林事務所など県庁の地方出先機関には技術的指導を担う専門職もいるが、市町村の林業担当の大多数は一般事務の行政職が担当している。現在の市町村の林業担当の主な役割は、有害鳥獣の駆除や林道整備に注がれている。今後、林業経営が成り立たないと思われる森林は市町村が直接管理しなければならないが、もちろんそのような人材は役所の中にはいない。これもまた委託をしなければならないが、そもそも林業経営者が不足しているから荒れた森林が残っているのであり、委託先を探したり、そのコストを負担することは、役所にとっても市民にとっても大きすぎる。

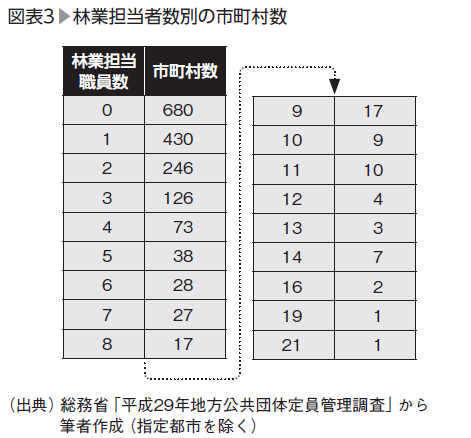

市町村で林業を担当しているのは一般事務の行政職がほとんどだが、必ずしも林業専任ではない。現時点でも約4割の680の市町村には林業を専任としている職員がいない(図表3)。つまり他の農水産業業務等との兼任で林政が行われている。専任職員がひとりしかいない市町村を合わせると1,110になり、全体の3分の2近くになる。

森林経営管理法の制定で、市町村は単なる「計画主体」ではなく、森林行政の「事業主体」として位置付けられるようになる。しかし、現状のまま、森林経営管理法が想定する新規業務を市町村が担うことができるかと問われれば、多くの市町村で不可能であろう。『早わかり森林経営管理法』(大成出版会、2018年)という、おそらく林野庁監修の下で作成されたと思われるマニュアル本が9月に公刊されたが、これだけを読んでも、いかに市町村の新規業務が質量ともに多く、人員と財源を必要とするかということを実感させられる。

もう少し正確にいうと、確かに森林管理において市町村が「計画主体」、「実施主体」になった方が望ましい地域も一部にある。林野庁資料の「先進事例」にあるような市町村では、意欲と能力のある林業経営者も存在し、これまでの実績を踏まえてさらに成果を上げることが期待されるだろう。

しかしそのことと、すべての市町村に義務を課すこととは全く別の次元の話である。そもそも地域と森林の在り方との関係が多様である。「先進事例」のように、農業より林業の生産額の方が高いなど、その地域のアイデンティティが森林に存在する自治体から、民有・人工林のない都市部はもちろん、中山間地域で森林に囲まれているところであっても、林業従事者がゼロという地域もある。日本国内の木材の素材生産量は47都道府県中、上位の僅か7道県で全体の5割を超える⑼。それだけ地域的に偏りがある。さらに市町村別に見れば、もっと偏りがあるはずである。

「やりたい・できる」市町村を森林管理の「計画主体」、「実施主体」とするのは、確かにその地域の活性化につながるかもしれないが、地域事情を顧みず、全国一律、画一的にすべての市町村に義務を課すのは国からの「責任転嫁」に等しい。これで荒れた森林の管理が改善されるとは思えないからである。

もちろん国も事情を分かっていないわけではない。人材については、市町村が地域林政アドバイザーを雇用する際に特別交付税などで一定の支援をすることになっている。ただし、これまでもフォレスター(森林総合監理士)制度など、似たような試みが繰り返されてきたが、必ずしも成果を上げていない。そもそも地域林政アドバイザーにふさわしい人材が地域にいるとは限らない。そこで、林野庁OBや県のOBを斡旋するとしている。もちろん正規職員ではなく、非正規雇用が想定されている。

これらは「新たな天下り先確保」という疑いもあるが、市町村には地域の森林環境に詳しくないアドバイザーに来られても困るという声がある。また、アドバイザーが役所の職員に作業を指示するだけではますます役所とその職員が多忙化するだけであり、本当に必要なのは森林管理の実働を担う人材という意見もある。

一方、財源として国は「今回の森林経営管理法案を踏まえまして、市町村が実施する森林の公的な管理を始めとした森林整備等の財源として、この森林環境税が創設される」とする⑽。では国税森林環境税とはどのようなものか。それは市町村が森林管理の「実施主体」となるに当たって十分な財源となるのか。

4 国税森林環境税のあらまし

国税森林環境税は市町村の「悲願」といわれる。それは1990年代に全国町村会が森林交付税構想を掲げ、「森林交付税創設促進議員連盟」を1994年に設立したことを指している⑾。面積は広いが人口は少ない中山間地などの町村にとって、安定的な財源を得ることはまさに「悲願」であった。そこで、森林面積を加味した地方交付税の算定を要望してきたのである。

しかしこの動きは、前述のように1998年の森林法改正で市町村を森林管理の「計画主体」として位置付けたい林野庁の動きや、地方交付税に対する国や財務省の圧力が高まることと重なり、地方交付税とは別に財源を求める全国森林環境税創設促進議員連盟へと変質していく。その結果として創設されるのが今回の国税森林環境税である。改めて確認しておくと、この法案はまだ国会に提出されていない。あくまでも政府が創設を決めた段階である。したがって、以下の情報は今後変動することがある。

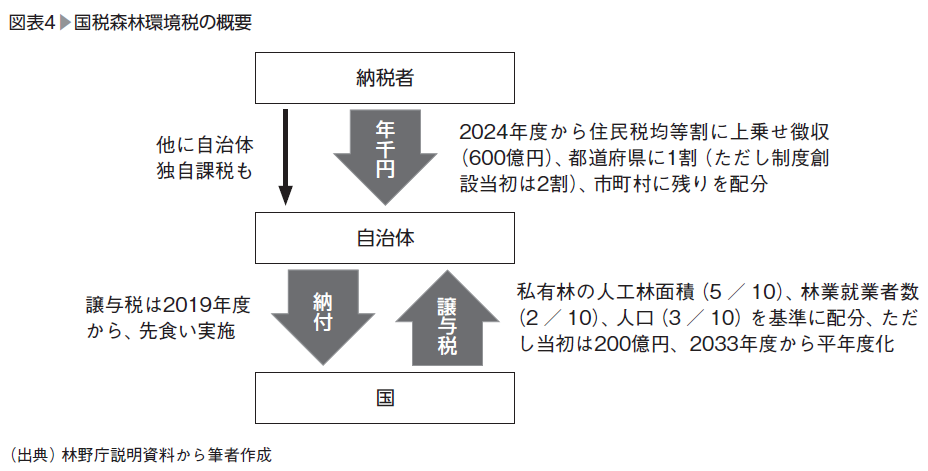

国税森林環境税の概要は図表4のとおりである。2024年度から、納税者それぞれに年1,000円が住民税均等割に上乗せされて徴収される。全体規模は年間600億円と想定されている。この全額が2019年度から譲与税として自治体に交付される。都道府県に全体の1割(ただし制度創設当初は2割)、市町村に残りが配分されることになっている。配分基準は、私有林の人工林面積(5/10)、林業就業者数(2/10)、人口(3/10)とされる。

2024年度から徴収される税金が、その5年前の2019年度から譲与税として交付される。ということは税を先食いすることになる。先食いしている間は、一般に交付税特会と呼ばれている交付税及び譲与税配布金特別会計が資金を借り入れる。これまで国や財務省は交付税特会の借入れに対して厳しい目を向けてきた。だからこそ、現在、臨時財政対策債という奇妙な地方債制度が運用されている。ところが今回は手のひらを返して是認している。

先食いするからには返さなくてはならない。そこで2024年度から徴収される税には借金の返済に充てられる部分がある。平準化するのは2033年度、すなわち現在から15年後のことである。果たしてその時点の租税を巡る財政環境はどうなっているだろうか。

住民税均等割への上乗せ、すなわち地方税制度に乗って国税を徴収するというのもおそらくかつてないことになる。規範的にいえば、地方税はそれぞれの議会の決定に基づいて、知事・市町村長が課税するものである。均等割の課税対象も自治体ごとに異なる可能性がある。極端な事例を考えれば、A町とB町の住民が同じような環境にあっても、一方では森林環境税が課税され、一方では課税されないという事態も想定される。このような国税はありうるだろうか⑿。いずれにしてもすべての市町村の税務担当課ではいずれシステム変更をしなければならない。

具体的に各市町村にどれくらいの金額が交付されるのかについては関心が高いだろうが、国会審議の中で、国会議員が試算したところによると、世田谷区に1億2,000万円、桧原村に3,800万円とのことである⒀。人口比が加味されているので、森林が少なくても人口が多い大都市にはそれなりの金額が交付される。むしろ温室効果ガス削減という税の目的から鑑みれば、大都市自治体に対する「バラマキ」の感がある。

そもそも600億円という総額は森林経営管理法によって増加する市町村の業務量から導かれた金額ではない。単に1,000円ずつ集めたら600億円になったというだけのことであるから、「市町村が実施する森林の公的な管理を始めとした森林整備等の財源として」という齋藤健農林水産大臣の国会答弁は正確ではない⒁。まして、個々の市町村が担うべき業務量を積算して交付されるわけではない。