(公財)地方自治総合研究所 主任研究員 今井 照

1 対応を迫られる自治体

国税森林環境税と森林経営管理法の概要とその論点について整理することとする。ここであえて「国税森林環境税」と表記するのは、すでに37府県等で取り組まれている森林環境保全等を目的とした独自課税制度と区別するためである。

国税森林環境税と森林経営管理法は別々の制度であるが、リンクしていると考えられている。2017年12月22日に閣議決定された「平成30年度税制改正の大綱」では、「次期通常国会における森林関連法令の見直しを踏まえ、平成31年度税制改正において、以下を内容とする森林環境税(仮称)及び森林環境譲与税(仮称)を創設する」とあるように、両制度が関連していることを示唆する。

ただし結論を先に述べておくと、この両者は無理やりリンク「させられた」感があり、必ずしも整合的ではないし、制度設計も現実的ではない。現時点では不明な点も少なくない。だが制度の一部はすでに走り始めており、自治体は2019年度から具体的な対応を余儀なくされ、その予算措置のために2018年内には当面の対応を決めなくてはならない。

総務省の事務連絡によれば、「市町村及び都道府県は、森林環境譲与税(仮称)を財源とする森林整備等が円滑に実施できるよう、あらかじめ、関係部局及び都道府県又は管内市町村並びに森林組合や林業事業体等と連携の上、事業内容及びその実施体制等について検討を進めていただきたいこと」⑴とある。したがって制度的な問題点を一手に引き受けることとなる自治体、特に市町村は現実的な対応方法を考える必要に迫られている。本稿ではこのことについても触れていきたい。

現在の国の森林政策に対しては批判も多い。特に今回の動きが林業もまた「成長産業」化させるという経済諮問会議のいわゆる「骨太の方針」や日本経済再生会議の「未来投資戦略」、あるいは規制改革推進会議などの流れから起きていることも問題視されている。短期的に主伐(生育した立木を、用材等で販売するために伐採すること)へと軸足が傾き、結果的に荒れた森林を増加させるという批判も根強い⑵。ただし、本稿ではこの問題についてはこれ以上言及せず、直面する自治体の課題として考えていくことにする。

2 市町村を「実施主体」とさせる新しい森林管理体制

前述のように国税森林環境税は2017年末の税制改正大綱で創設を宣言されているが、まだ関連する法案は示されていない。つまりまだ正式には成立していない制度であるが、森林経営管理法はすでに今年の5月末に成立し、2019年4月1日施行となっている。そこでまず森林経営管理法の概要から整理しておく。

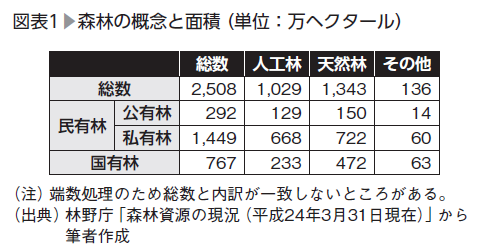

日本の森林は図表1のように区分されている。このうち国有林は林野庁が管理しているので、この法律の対象外である。また民有林のうちの公有林は、市町村そのものや財産区などが管理しているので、基本的には今までどおりと考えてもよい。主としてこの法が対象としているのは、私有林のうちの人工林である。

人工林とは、生産目的のために杉や檜などを植樹している森林のことを指す。その多くは1960年代に「資源政策から経済政策へ」の転換を目指して策定された過大な需要量に基づく人工造林化によるもので、これらの樹木が一気に主伐期を迎えている。現在、こうした人工林の管理が荒れているということはおそらくすべての関係者の共通した認識である。林野庁の推定でも、林業事業として管理されているのは約220万ヘクタールとされ、私有・人工林の約3分の2は適切に管理されていない。

森林が荒れているのは、直接的には林業を担う人たちや事業体が少ないからだが、もちろん、その理由は林業がビジネスとして成り立ちにくいところにある。その結果、相続なども適切に行われず、荒れた森林が多くなる。こうした状況を打開するために、市町村を森林管理の「事業主体」とするのがこの法の隠された大きな意図である。このことについて、国が市町村側と事前に協議した形跡はない。市町村にとっては、ある日突然、膨大で責任のある業務が「降ってきた」ことになる。

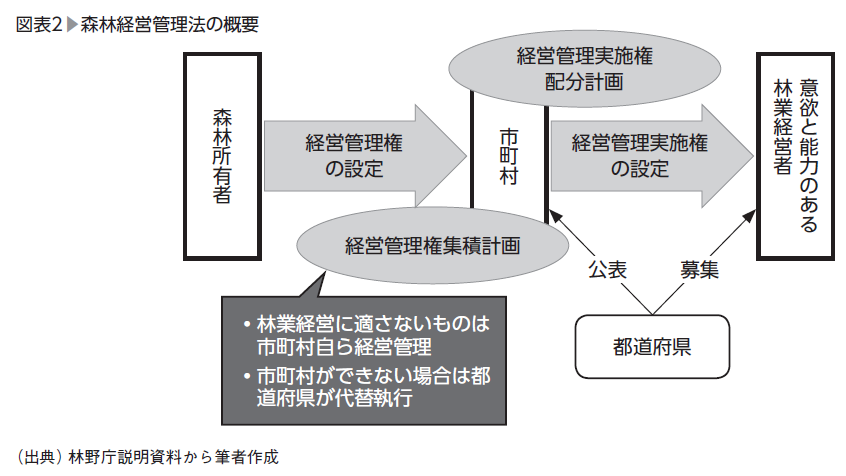

森林経営管理法の成立による新しい森林管理制度の概要は図表2のとおりである。簡潔に整理すると、市町村は「経営管理権集積計画」を策定し、荒れた森林について市町村の管理権を設定する。このうち、林業経営が成り立つと思われる森林については「経営管理実施権配分計画」を策定し、「意欲と能力のある林業経営者」に実施権を設定し再委託する。こうして林業経営が成り立たないと思われる森林が市町村の手元に残る。これらは市町村が直接管理することになる。

この概要だけでも多数の論点にあふれている。「経営管理権集積計画」を策定する前段には、森林状況の確認、森林所有者の確定やその意思確認など複雑で大量の業務がある。林業経営が成り立つか否かという判断も一概には困難であり、結果として市町村の手元に残った「林業経営が成り立たない森林」をどのように市町村が管理するかということを考えたら、ほとんどの市町村は途方に暮れるしかないだろう。林野庁の推計でさえ、民有・人工林の3分の1がこれに当てはまる。

市町村に求められている「経営管理権集積計画」と「経営管理実施権配分計画」の2つの新たな計画は、法律の文言上、「定めるものとする」とあるので、市町村に対する新たな義務が創設されたのである。ほとんどすべての市町村が森林を抱えているので、結果的に、ほとんどすべての市町村が、膨大で複雑な新規業務を唐突に義務付けられたことになる。