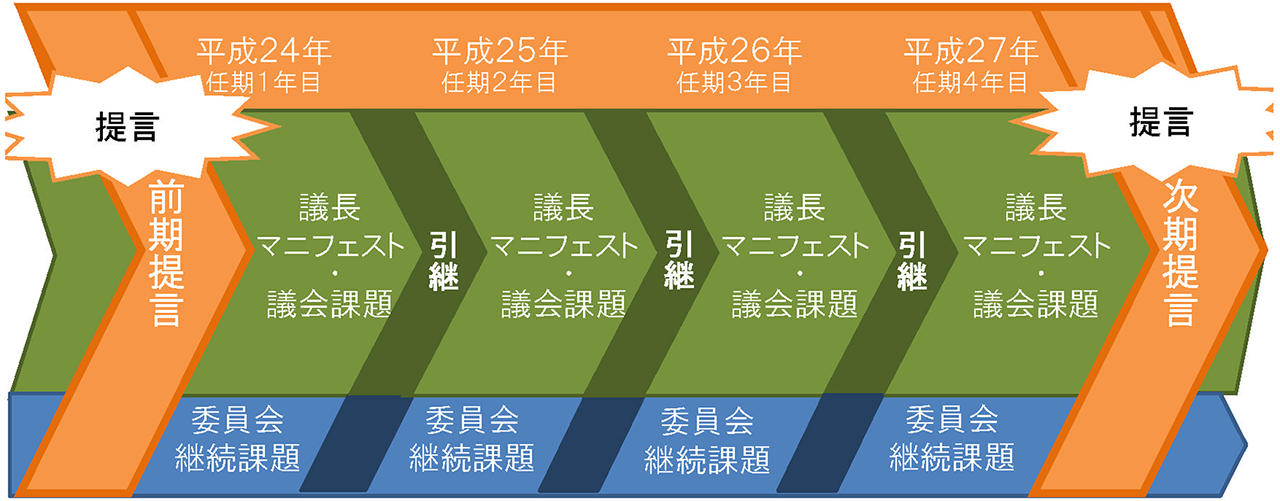

(1)議会運営サイクル

まず、議会運営サイクル(図2)を考案した背景を説明したい。平成19年の可児市議会議員選挙では、定数22人に対して31人の立候補があった。その結果、2期目を迎える議員が多く落選し、新たに保守系5人、民主系1人、公明党2人の、計8人の新人議員が誕生した。この選挙結果をきっかけとして、議員の多くが入れ替わるという状況になったとしても、議会としての使命を明確にし、継続性を担保する必要があるという問題意識が議会内で共有された。

その4年後の平成23年、改選前の6月議会の最終日の議会運営委員会において、各常任委員会・特別委員会の提言、議長職における引継事項や次期議会の使命をとりまとめたものを承認し、次期議会へ提言を残すこととなった。このような引継ぎをした背景としては、議会基本条例の制定を改選後のミッションにしようと考えていたことも大きい。

このように、議会を運営するサイクルを意識し、継続課題や議会としてのミッションなどを明確にすることで、改選後の議会構成がどのようになろうとも、スムーズにスタートを切ることができるようになった。現在も、この議会運営サイクルの仕組みを活用し、役員交代時にそれぞれ引継ぎをしながら議会運営を行っている。

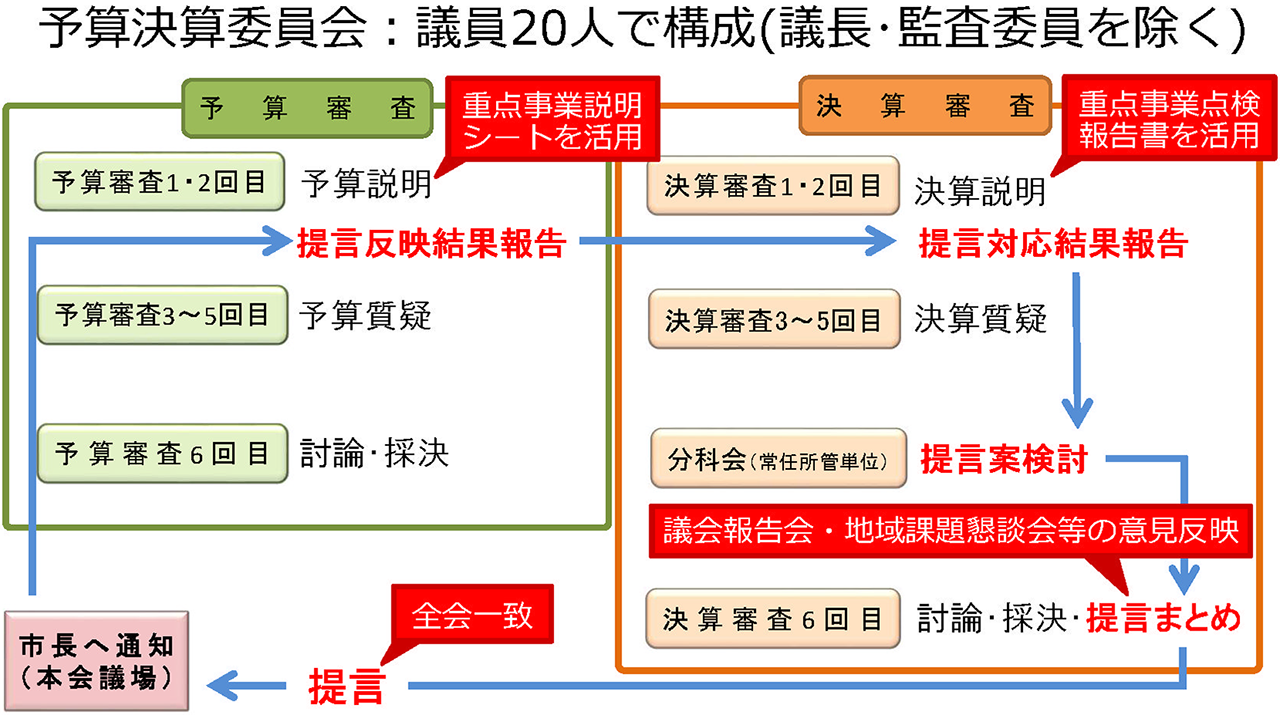

(2)予算決算審査サイクル

平成19年に当選した8人の新人議員は、それぞれ民間企業出身であったり、会社経営の経験があったり、商工会議所や青年会議所などでの活動を経験した若い子育て世代であった。この8人は、民間企業は決算を重視し、黒字の事業を伸ばし、赤字の事業は縮小廃止するのが当たり前となっているのに対し、議会では決算は認定事項だという認識となっておりチェック機能が甘くなっている、と考えた。

そして、決算を分析することによって見えてくるものを、現在執行中の予算チェックに生かしつつ、次年度予算にも反映することができるようにするために、予算決算審査サイクルを考案した。これは、予算決算委員会の全会一致でとりまとめた提言を市長に通知するという、特に決算を重視したサイクルである(図3)。予算決算委員会において全会一致でとりまとめる際には、議員間自由討議による徹底した議論を行っている。これまでに、2つの附帯決議と40件の提言を行った。これは次年度予算編成に生かされている。

特に、平成24年に行った附帯決議では、子どものいじめ防止の専門委員会設置についての予算化時に、条例化がなされていないことから早急に条例化することを附帯決議にし、日本で最初の子どものいじめの防止に関する条例を制定することができ、この後すぐに他市でいじめによる子どもの自殺事件が全国的に報道されたことから注目されることとなった。