NPO法人POSSE事務局長/社会福祉士 渡辺寛人

1 はじめに

貧困は拡大を続け、生活保護制度の重要性は社会的に増している。しかしながら、小田原市の「ジャンパー事件」に象徴されるように、生活保護行政の現場では矛盾が蓄積され、利用者に対する人権侵害が横行している状況がある。

若者の労働・貧困問題に取り組む私たちNPO法人POSSEのもとには、生活に困窮した人たちからの相談も多く寄せられている。その中には、生活保護の窓口で不当な対応を受けたというケースも決して少なくないというのが現状だ。

このような状況を変えるために、どのような取組みが必要なのだろうか? 本稿では、第1に、今、日本社会において貧困問題がどれだけの広がりをみせているのか、それに対して生活保護制度がどの程度対応できているのか、その現状を確認していく。そして第2に、生活保護行政が十分に機能していない実態を紹介する。最後に、自治体議員がこうした状況に対してどのような役割を果たしうるのかという点について、具体的な提案をしていきたい。

2 貧困問題の現状と生活保護制度

日本社会における貧困は、いったいどれだけ深刻な問題となっているのだろうか。まずはこの点を確認することから始めたい。

日本社会の貧困を表す最もポピュラーな指標は「相対的貧困率」という概念だ。これが示すところによれば、2017年6月に厚生労働省が発表した相対的貧困率は15.6%(2015年)で、2012年の16.1%から「改善した」ことになる。

しかし、実は相対的貧困率は正確に日本社会の貧困を表しているわけではない。相対的貧困率の集計で用いられている「貧困線」は、「この金額以下では生活できない」といった基準を示しているものではなく、日本に住む人々の可処分所得分布から自動的に決まり、毎回変動する。

この「貧困線」はどのように決まるのかというと、世帯の可処分所得を世帯員一人ひとりの可処分所得に変換し、それを多い順に並べて中央にくる値(中央値)の5割として計算される。

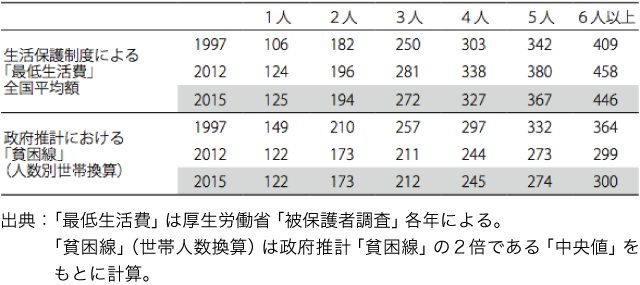

したがって、人口全体の可処分所得が低下すれば、生活に必要な費用額とは無関係に、「貧困線」は自動的に下がるのである。実際に、「貧困線」は1997年149万円から2015年122万円へと大きく下がった。他方で、生活保護制度によって定められている「最低生活費」は物価や消費税の増税を反映し、逆に上昇している(表1)

つまり、政府が推計している「相対的貧困率」は、等価可処分所得の中央値の50%未満で計算した、そのときどきの「相対的低所得」の人口割合にすぎず、生活できるか否かを意味する貧困の量とは直接的には関係がないものなのだ。

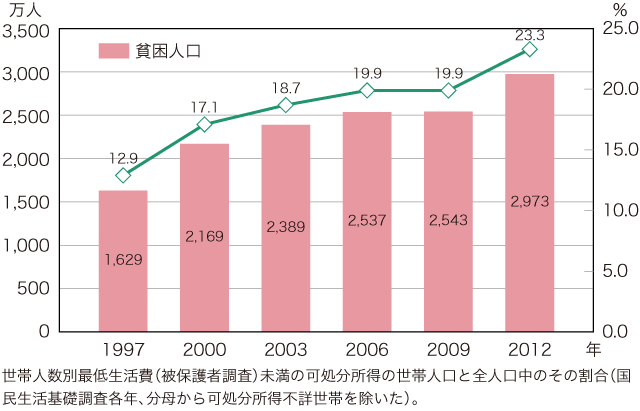

生活保護制度によって定められている「最低生活費」を基準にして、貧困人口と割合を推計すると、より正確な日本社会の貧困が見えてくる。この推計によれば、2012年の時点で2,973万人、割合にして23.3%となる(図1)。相対的貧困率と実際の貧困の乖離(かいり)がいかに大きいかが見て取れるだろう。

〈生活保護の捕捉率〉

続いて、貧困の拡大に対して、生活保護はどの程度機能しているかを確認していこう。その程度を表す概念が「捕捉率」である。捕捉率とは、生活保護の受給要件を満たしている者のうち、実際に生活保護を受けている者の割合を示すものだ。

生活保護制度について報じられる場合、「不正受給」の問題に焦点が当てられることが多い。そのため生活保護と聞くと、即座に不正受給を連想してしまう人も多いだろう。だが、生活保護における不正受給の割合は金額ベースで0.4%程度にすぎない。

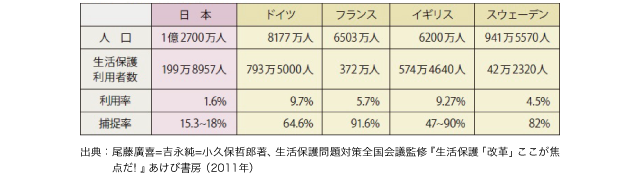

他方で、生活保護の捕捉率は15.3〜18%となっている。つまり、本来利用できるはずの膨大な数の人々が生活保護制度から排除されているということになる。この捕捉率は、諸外国と比べても極端に低い(表2)。

不正受給と低い捕捉率、どちらが深刻な問題であるかは一目瞭然であろう。生存権が侵害されたまま放置されているという問題にこそ、行政は目を向けていかなければならないのである。

つづきは、ログイン後に

『議員NAVI』は会員制サービスです。おためし記事の続きはログインしてご覧ください。記事やサイト内のすべてのサービスを利用するためには、会員登録(有料)が必要となります。くわしいご案内は、下記の"『議員NAVI』サービスの詳細を見る"をご覧ください。