明治大学教授/元「ドメスティック・パートナー札幌」呼びかけ人代表 鈴木賢

1 2015年「LGBT元年」

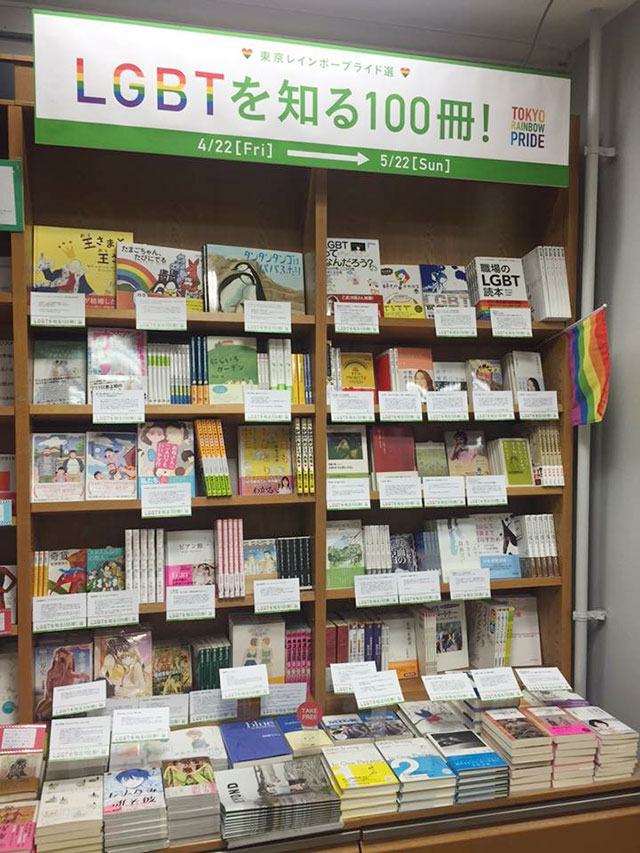

いま日本では空前のLGBTブームが巻き起こっている。関連する書籍が相次いで発刊され、各種雑誌も競うように特集を組んでいる。都心の大型書店にはLGBT関連本の特設コーナーが設けられるほどである。ネットにもLGBTに関連する情報があふれ、テレビ番組でも頻繁に取り上げている。また、毎週末には全国各地でLGBTをテーマにした講演会、セミナー、シンポジウムが開かれ、いずれも大勢の人が参加している。特に2017年5月の東京レインボープライドの前後に企画された各種イベントに、いずれもあふれんばかりの聴衆が押しかけたのは印象深い。筆者がかかわった「一橋大学法科大学院生のアウティング自死訴訟」をテーマとした5月5日のシンポジウム(於明治大学)には、250人ほど収容の教室に、350人以上の人が押し寄せ、入場をお断りせざるを得ないという前代未聞の事態となった。

そして2017年7月には、上川あや世田谷区議などLGBTの当事者議員5人(通称“5レンジャー”)の呼びかけにより、LGBT自治体議員連盟が発足した。同27日には第1回目の同議連研修会(於豊島区役所)が開かれ、全国から約100人の地方議員が参加した。地方議員の間で、この問題への関心が急速に高まっていることが示された。今般の衆議院選挙でも各党の公約にLGBTに関する施策が並んだ。こうしてLGBT施策が日本でもようやく政治的な論点となった感がある。

今回の動きの直接的な火付け役となったのは、2015年3月に東京都渋谷区が条例を制定し、同年11月から世田谷区と同時に、同性パートナーの認定証明書の発行を始めたことであった。その後、同性パートナーシップ宣誓制度は、伊賀市、宝塚市、那覇市、札幌市へと拡大し、関市、千葉市、大津市、福岡市などでも導入へ向けた動きがある。同性パートナーシップ制度のインパクトが、政治の世界における「LGBT元年」(二階堂友紀「政治の現場から」二宮周平編『性のあり方の多様性』日本評論社(2017年)72頁参照)を生み出したのである。これが一過性のブームに終わるのか、それとも深化する継続的な政策課題となるかは、なお予断を許さないとの見方もあろう。しかし、国際的潮流に棹(さお)さしたこうした胎動が退行していくとは思えない。一度走り出した列車は逆走することはないであろう。