日本の若者は、自己肯定感が低いという実態

実は、日本の若者は、諸外国と比べて、自己肯定感が圧倒的に低いというデータがあります。

自分自身に満足している、という自己を肯定的に捉えている若者の割合は、日本人は5割に満たないのです(内閣府「平成26年版 子ども・若者白書」http://www8.cao.go.jp/youth/whitepaper/h26honpen/tokushu_02.html)。

もちろん、日本人は謙虚さを重んじるという文化の違いもあるとは思いますが、やはり小さいときからの言葉かけに原因があるように思います。

アメリカでは、子どもが良い行いをしたときに、褒めてコミュニケーションをとりますが、日本の子どもは、失敗したり悪さをしたときに、ことさら叱られることが多い気がします。つまり、日本の子どもは、悪い点ばかり指摘されて、良いことをしてもそれは当たり前とされてしまうために、自己肯定感が育ちにくいのではないでしょうか。自分のやりたいことは、褒められず、それが親にとって良いことでなければ叱られて、指示されたことをやっていれば怒られないという状況に、日本の子どもは慣らされているのではないでしょうか?

その一方で、就職活動で企業が学生に求める力は、ダントツで「自分で考えて行動できる力」と「コミュニケーション力」です。こうした力を小さい頃から育んでいくことの大切さが分かった上で、具体的にどの言葉をかければいいのかを学んでいく必要があります。

この言葉を言うと、子どもはどう感じるのか、この言葉で答えると、子どもはどう受け止めるのか、子どもの立場に立って考えて言葉かけすることの大切さ。講座に参加した多くのお母さん、お父さんと一緒に悩み、たくさんの子どもたちから教わりました。

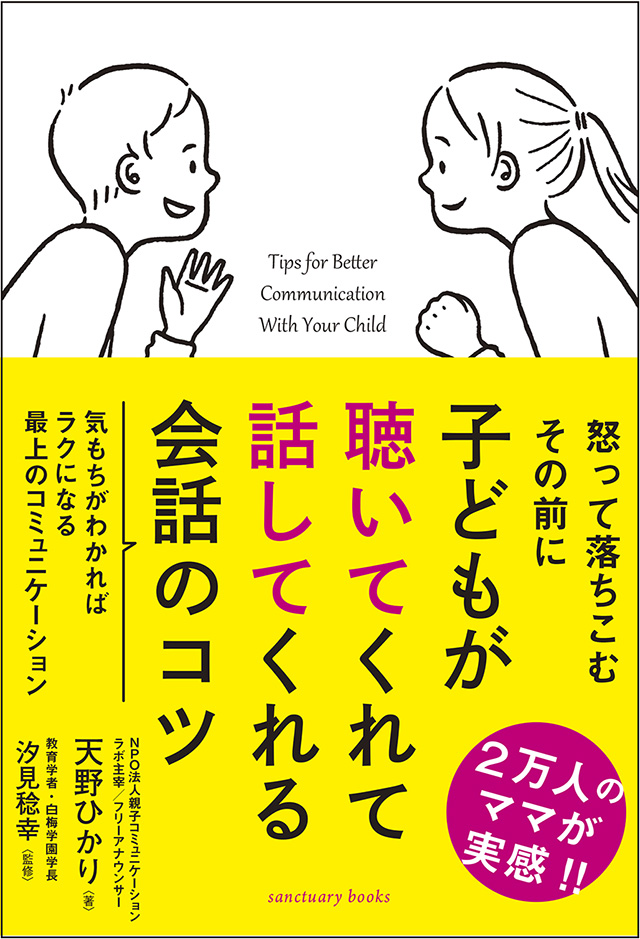

その具体的な言葉かけを、講座に参加された親子だけではなく、もっと多くのお母さん、お父さんに知っていただきたいと思って本にまとめたのが、『子どもが聴いてくれて話してくれる会話のコツ』(サンクチュアリ出版、2016年)です。

シーン別に、「その言葉」ではなく、「この言葉」を使うと、お子さんの器が大きくなることを解説しています。

天野ひかり著、汐見稔幸監修『子どもが聴いてくれて話してくれる会話のコツ』サンクチュアリ出版

天野ひかり著、汐見稔幸監修『子どもが聴いてくれて話してくれる会話のコツ』サンクチュアリ出版

自治体や議会に望みたいこと

こうした子どもの育ちの仕組みを知って、器を育む会話のコツを学ぶ場が、各地域にもっと増えていくことを願っています。

そして、そうした場が必要なもう1つの理由は、幼稚園に入る前の子どもとお母さんの居場所がないことです。保育園や幼稚園、小学校などは、それぞれに所属して、親も子もそこで仲間ができますが、幼稚園前のお子さんと専業ママは、どこに行けば同じ月齢の子どもがいるのかも分からず、親子2人きりの「孤育て」に陥りやすい状況です。

知識や手助けもなく、あふれる情報に振り回されて疲れ果ててしまう前に、「地域の親子が安心して集い、子どもと一緒に親になっていく学びの場」をNPOなどの地域の力を活用しながら、情報と場所の提供ができる行政と、働きやすい環境づくりを進める企業が、一緒に仕組みづくりを進めていくことが急務だと考えています。

子どもが笑えば、お母さん、お父さんも笑顔になり、地域が活性化して、企業に活力が生まれ、笑顔いっぱいの社会になるはずだと確信しています。