3 条例制定過程

(1)庁内プロジェクトチームの設置

京都市ではこうした状況の中で、環境政策局、保健福祉局、建設局等、種々の部局においてこれまで様々な対策が講じられているが、犬や猫などのふん尿被害について市民からの苦情や相談が毎年数百件にも及び、議会においても対策を求める意見があり、平成25年12月に犬猫等ふん尿被害対策検討庁内プロジェクトチームを設置して被害の実態を把握し、課題を抽出して、対策を構築するための検討を行った(表1)。

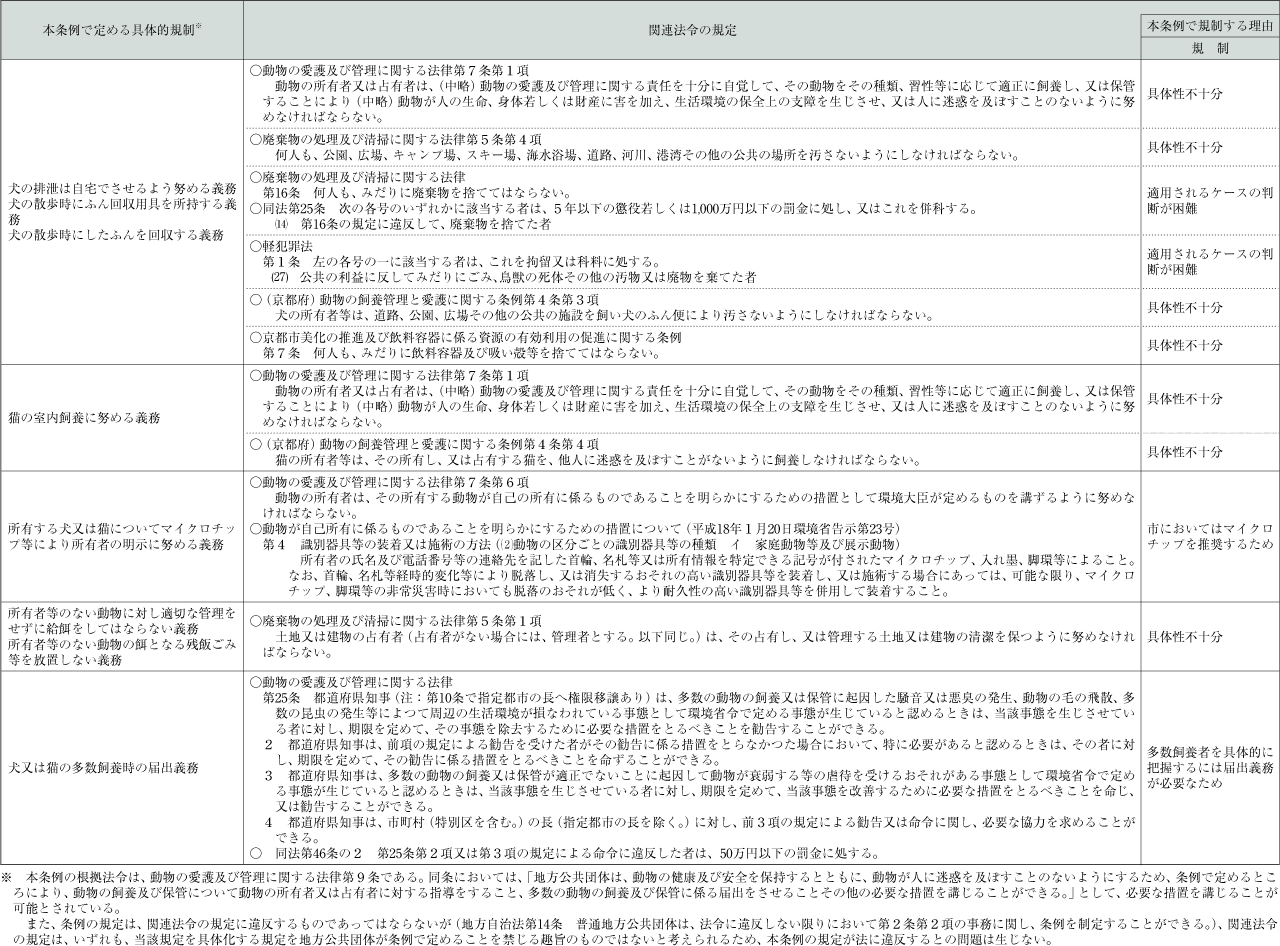

その結果、現行法令、府条例、市条例等では、必ずしも十分に対応できない部分(「表2 犬猫等のふん尿に関連する法令との関係について」参照)があり、人と動物の共生のまちづくりには、動物に関わるすべての人の行動に高いモラルと責任が求められるとし、憲章に加え、不適切な動物の取扱いに起因して人に迷惑を及ぼすことを防止し、違反者に対する罰則等の実効性のある措置を定める京都市独自の条例が必要との結論に達し、条例を制定することとした。

(2)条例制定趣旨

条例制定に当たっては、犬猫等のふん尿被害等は、現行関連法令において一定の規制が定められているものの、より具体的な規範や罰則等の実効性のある規定がなく、既存の規制だけでは、マナー意識の低い飼い主等に対する抑止力として十分に機能しない現実がある。このため、まちの美化の推進、生活環境の保全等の観点から、犬猫等のふん尿被害をはじめとする動物による迷惑事象に対して、より具体的な規制行為等を示し、違反に対しては罰則等の措置を講じることで実効性のある取組を進めていくため、条例を制定することした。

(3)パブリックコメントの実施

平成26年12月15日から平成27年1月14日まで、意見募集を行い、3,005通の意見が寄せられている。その内訳は、市内居住者が1,297(41%)で、市外は150(5%)、他府県は1,242(43%)、不明が316(11%)であり、市外・他府県の意見が多くなっている。

条例案全体では、賛成が38(1.3%)で、反対が33(1.1%)であるにもかかわらず、野良猫への給餌に関する規定に係る意見等が多くあり、猫に関しては、賛成が97(3.2%)に対して、反対が2,245(74.7%)となっている。反対意見の中には動物愛護に反するといった意見や、法令違反といった意見まである⑺。具体的には、「野良猫の餌やり禁止条例に反対します」との意見が200件以上もあり、パブリックコメント開始後インターネット等を通じて、本条例が、「給餌者に猫を自ら飼養することを課す」もの、あるいは、「まちねこ活動支援事業に反する給餌が禁じられ、罰則が科される」もの、「餌やり禁止条例」といった誤った情報が一部の団体等により広められたことから、意見の中には、このような誤解に基づいていると思われるものが多数あり、動物愛護関係者や団体、市外の愛好家などから多くの意見があったものと推測される。

このため、京都市では、条例案が議会で審議中の平成27年3月15日に、異例と思われる「京都市動物による迷惑等の防止に関する条例(案)」に係る市民説明会を開催し、条例の趣旨や概要について説明し、主要論点についてパネル討論を実施するなどして、誤解の払拭と正確な内容を市民に理解してもらえるように努めている⑻。

(4)議会での修正

議会でも賛否両論があり、論点も多種多様であったものの、最終的には、飼い主等のマナーの向上の問題であり、「動物による迷惑等の防止」との表現は適さないとして、条例名の修正と施行日の変更が行われたものの、他の部分は原案どおりで可決されている⑼。