6 まとめ~法の施行のあり方を変え、住民の権利を守る~

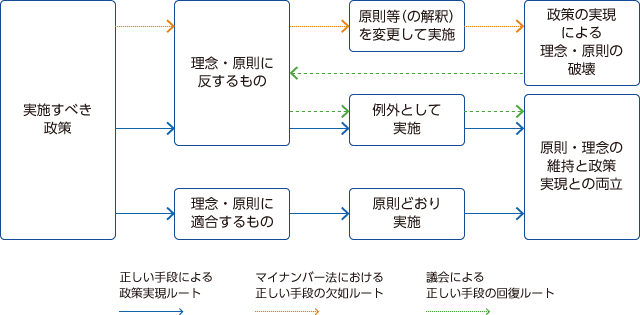

理念や原則には適合しないが、住民や自治体のために必要な政策(例外)を実現する手段は、大きく以下の2つに分かれる。

① 「これは例外ではない、原則に当てはまる」と主張して強引に実現する。

② 「これは確かに例外です」と認めた上で、その例外を設ける必要性を示し、議論にさらした上で、あくまで例外として、その黒を実現する。

②の場合は、理念や原則を維持したまま必要な政策を実現できる。また、議論の中でなぜその政策が必要なのかも明確になり、原則に反する政策が安易に認められる契機になるのではないか、という当然の懸念も払拭できる。守るべき原則を汚さずに必要な政策を実現できるのだ。

①の方法で政策を実現した場合、例外であるはずのものを原則として承認してしまうため、原則がなし崩しにされるきっかけとなる。例外が原則と混ざり、およそすべてが原則みたいなもの、あるいは、例外みたいなものに変わる。結果として、理念や原則的な考え方そのものがおかしくなってしまう。

「必要な政策が実現する」という結果を導く点においては、①と②とは同じである。違いは、正しい手段が用いられているかどうかにある。政策の実現においては「結果」だけではなく、「手段」も確保されなければならない。手段が誤っている場合、必要な政策を実現できたというメリットを上回る「理念や原則の破壊」という弊害をもたらす。法制度における理念や原則は、創設的なものではなく確認的なもの(社会における変えざる規範や憲法的な要請)である場合も多いからだ。必要な結果をもたらしても、正しい手段のない政策が、本当の意味で社会に奉仕することは難しい。

マイナンバー法が実現しようとしている政策、つまり、「行政手続の簡素化による行政のコストの削減と住民の負担の軽減」は、自治体や住民にとって必要なものである。このことは、再度、確認しておきたい。一方で、マイナンバー法における政策の実現方法には正しい手段が確保されていない。

マイナンバー法は個人情報の取得・利用における「目的」の意味を変更して、「個人情報保護の憲法」である行政機関個人情報保護法や保護条例が守ってきた「個人情報は本人がその意思で処分すべきである」という理念と、その具現化である「個人情報は利用目的を示して本人から取得し、原則として、その範囲内で利用する」という原則を変更しようとしている。

今、地方議会にはマイナンバー法制定の手段における問題点を明らかにし、法施行条例の審議を手段として、マイナンバー法によって失われかけている個人情報保護の理念と原則を回復することが求められている。個人情報保護のあり方は、基本的人権に関わる課題である。マイナンバー法は、図らずも、本来は国策でしかなし得ない「基本的人権の尊重」を達成する貴重でまれな場面を地方議会に与えてくれた。条例よりも法律の方が、より憲法的価値に適合的であるという従来の認識が必ずしも正しくはないことを示すこともできる。マイナンバー法関連条例の審議の場を、地方議会が、住民の権利を守るために、自治体における法の施行のあり方をも変えられることを示す貴重な機会にすべきである。

〔条例案の修正例(概要)〕

1 9月議会までに、マイナンバー法の施行に伴い、個人情報保護条例が改正され、あるいは、特定個人情報保護条例が制定され、当該条例中に以下の規定が設けられている。

(特定個人情報の利用及び提供の制限)

第××条 実施機関は、利用目的以外の目的のために特定個人情報を自ら利用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、利用目的以外の目的のために特定個人情報を利用することができる。ただし、特定個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

2 12月議会において以下の条例案が提出される。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例案

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第9号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人番号の利用範囲)

第○条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の上欄に掲げる機関が行う同表の下欄に掲げる事務、別表第2の上欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び市長又は教育委員会が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の上欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の下欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。

3 市又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 以下のとおり修正(下線部)を行う(提案する)。

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく特定個人情報の目的外利用である個人番号の利用及び法第19条第9号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人番号の利用範囲)

第○条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の上欄に掲げる機関が行う同表の下欄に掲げる事務、別表第2の上欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び市長又は教育委員会が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の上欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の下欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを個人情報保護条例(特定個人情報保護条例)第××条の規定にかかわらず、目的外に利用することができる。

3 市又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを個人情報保護条例(特定個人情報保護条例)第××条の規定にかかわらず、目的外に利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。