3 条例制定過程

平成22年2月議会で「中山間地域の将来のあり方と総合的な対策の方針を示した条例」の制定について質問があり、それに対し、「実態面での効果や他県の実施状況も参考にしながら研究してまいりたい」との答弁がなされている。しかし、条例制定に向けた具体的な動きはなかったようで、1年後の平成23年2月議会とさらにその約半年後の平成23年9月議会にも同様の質問があったが、答弁内容に変化は見られず、執行部側がそれほど前向きではなかったことがうかがえる。

ところが、平成24年に入ると潮目が変わり、平成24年9月議会で四たび行われた質問に対しては、「その意義や効果等、他県の取り組みも踏まえながら検討してまいりたい」と、前向きな表現が使われている。そして、その約半年後の平成25年2月議会では、「仮称ではございますが、中山間地域振興基本条例の制定に向けて、その検討に着手」するとの知事の発言があり(13)、この発言以降、条例案作成作業が急ピッチで進められたようである。平成25年度の初めには、早くも条例案の骨組みを示した「骨子案」が作成され、その後、庁内各局や市町との調整の上、骨子案をブラッシュアップした「条例素案」が示された。この「条例素案」については、平成25年7月10日から同年8月2日までの期間でパブリックコメントが行われている。

パブリックコメントでは、中山間地域の区域設定の再考を求めるもの、中山間地域から外れる地域にも支援を求めるもの、地域ニーズに対応した振興計画の策定や確実な財源措置を求めるもの、具体的な施策を提案するもの、メリハリをつけた施策の遂行を求めるものなど、32件の意見があった(14)。この件数は少ないように感じるが、同年度に行われた別の5つの条例案についてのパブリックコメントの意見数が0件であったことを考えると(15)、本条例に対する県民の関心の高さがうかがわれる。

その後、庁内各局や市町の意見を聴取しつつ、条文案が練られ、平成25年9月議会に本条例案が上程されている。

このように、条例案作成作業が始まるまでには数年間の期間があるものの、条例提案の方針が固まってから条例案上程までの作業は約半年で終了しており、一気呵成に進んだ印象を受ける。

このような短期間での作業が可能であった要因には、条例案作成に際して審議会方式をとらなかったことが挙げられる。審議会方式は、行政の隠れ蓑という批判はさておき、条例の必要性を裏付ける立法事実については第三者的な視点からの検討が求められること(16)、長期にわたる将来予測が必要とされ、かつ、その予測に不確実性が伴う場合には専門家の知見が必要であることなどから採用されると考えられる。しかし、広島県では中山間地域振興について長らく議論が行われてきたこと、中山間地域振興施策には科学技術に係るリスク分析のように高度に専門的で技術的な知識を必要としないことなどから、条例立案者は、審議会方式を採用しなかったと考えられる。

4 条例の概要

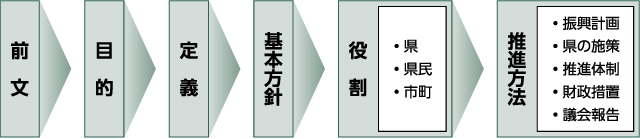

本条例の枠組みは、図1のとおりである。

(1)前文・目的

本条例の目的は「豊かで持続可能な中山間地域を実現すること」とされ(1条)、この目的規定を補う形で、前文に、本条例の制定の背景が述べられている。

(2)定義

2条では、条例が対象とする「中山間地域」(17)を、過疎地域自立促進特別措置法の過疎地域、山村振興法の振興山村、離島振興法の離島振興対策実施地域、半島振興法の半島振興対策実施地域と定義している(図2)。

(3)基本方針

3条には、政策推進型法律・条例によく見られる基本方針が規定されている。具体的には、基本方針として、「県民の自主的かつ主体的な地域づくり」、「雇用機会の創出」、「定住の促進に必要な環境の整備」、「多様な主体の交流及び連携による地域づくり」の4点を掲げている。

(4)役割

4条から6条までは、役割規定である。4条では、県の役割として、多様な主体と連携しつつ計画を策定し、施策を推進することなどを規定している。5条では、県民の役割として、中山間地域の振興を図るための取組を自ら実施し、あるいは協力するよう努めることなどを規定している。また、6条では、市町が実施する施策に県が協力することを定めた市町との連携を規定している。

(5)推進方法

7条以下では、施策の推進方法を規定している。具体的には、振興計画の策定(7条)、体制整備と市町との協議の場の設置(10条)、財政措置(11条)、議会報告(12条)といった規定が置かれている。

このように、本条例は、いわゆる「基本法」の特色(啓蒙的性格、方針的性格、計画法的性格、部局横断的性格を持ち、法規範的性格が希薄)(18)を有している。