3 条例制定過程

(1)庁内体制と対策協議会

本条例の所管部署は市民協働部経済観光課(以下「担当課」という)、法制担当は総務部総務課であるが、担当課が作成した条例案に対して、弁護士資格を有する総務部参事(一般職で部長級)⑵から法的なアドバイスを受けた。

対策協議会は、2013年11月11日の第3回会合で、条例案の骨子となる「6項目の考え方」を提示した。罰則の導入については見送り、今後の課題となった。

(2)まちづくりトーク

市民と市長が直接意見交換する場として、まちづくりトークが開催され、2013年10月12日の第3回の会合には139名の参加があった。質疑の中で市長の認識が示されているので紹介する。

営業時間については、「海岸は原則自由使用であり、それについて規制はできないので、18時30分で海の家が閉店したら、帰っていただくという状況をつくりたい」。

音楽については、「音楽を目当てに来て酒を飲む人が周りに迷惑をかけている。(若い)客を呼び込む策については、安全で快適な海水浴場を取り戻した後の、次のステップとして考えている」。

酒については、「24時間浜では禁酒とせざるを得ないので、パトロールの強化等を考えている」。

市長は、最後に「市民が大切に思える海岸でなければ、市外に誇ることはできない。一度ゼロベースに戻して、その後海岸の目指す姿について決め、どのように目指していくのかを決めたい」と全体の方向性を述べている。

(3)パブリックコメント

条例改正案概要の市民説明会は2013年11月16日に開催され、パブリックコメント(以下「PC」という)を同日から12月18日までの約1か月間を意見募集期間として実施した。

意見提出者数は80名で、その内訳は市内59名、市外21名であった。

飲酒については、案に賛成52.8%、反対32.1%、バーベキューについては、案に賛成53.8%、反対19.2%、入れ墨・タトゥーについては、案に賛成63.8%、反対21.3%、音楽については、案に賛成41.9%、反対16.1%、「案よりも緩い規制か別の方法」29.0%、営業時間については、案に賛成36.5%、反対51.9%、水上バイクについては、案に賛成66.7%、反対11.1%であった。

(4)議会

2014年2月の第1回定例会において、賛成多数(賛成17、反対1)で原案どおり可決された。

4 条例の概要

本条例は、委任規定を含め全7条構成である。

(1)総則的規定

ア 目的

「この条例は、海岸区域に近接して住宅が密集する逗子海岸の地域的な特性に鑑み」(現状認識)、「逗子海水浴場における事業者、利用者及び市の責務を明らかにすることにより」(達成手段)、「安全で快適な逗子海水浴場の確保に資することを目的とする」(直接的な目的)。

「逗子海岸の地域的な特性」とは、海岸と国道1本を隔てただけで住宅地が存在すること、また、海岸と駅をつなぐ道路は生活道路であることを示している。

イ 定義

2条は、本条例の名宛人となる「事業者」を「逗子海水浴場開設期間中の逗子海岸において海の家の経営その他の事業活動を行うすべての者」と、「利用者」を「逗子海水浴場開設期間中の逗子海岸を利用する団体又は個人であって、事業者以外の者」と定義している。

ウ 市の責務規定

3条1項は、関係する機関・団体との協力体制の確立等により、逗子海水浴場を良好な状態において管理し、設置目的に応じた運営をしなければならないと規定する。市では、逗子海水浴場を「公の施設」(地方自治法244条1項)とは位置付けていない⑶。

2項は、ルールの策定及び改訂に当たっては、関係する機関・団体及び市民との協議の場を設け、その意見を尊重し、ルールに反映させることを努力義務として規定する。それを受けて、「逗子海水浴場のあり方検討会」(以下「あり方検討会」という)が開催されている。

エ 事業者の責務規定

4条1項は、事業者に対するルールの遵守と市が実施する施策への協力義務を規定する。

また、2項は、逗子海岸における事業者の禁止行為を1号と2号で掲げている。

① 入れ墨その他これに類する外観を有するものを公然と公衆の目に触れさせること。

② その他市長が規則で定める行為

オ 利用者の責務規定

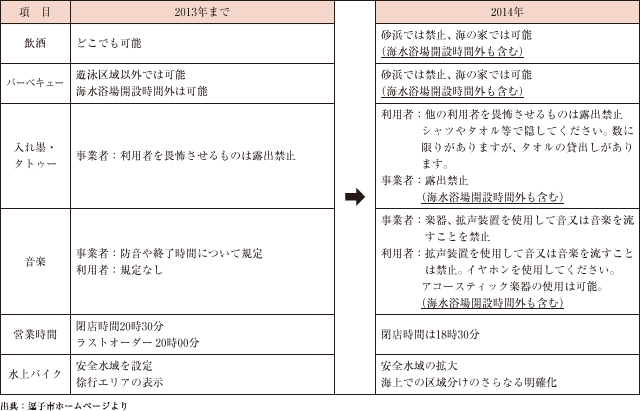

5条1項は利用者の一般的な責務規定であり、2項は逗子海岸における禁止行為を1号から5号(規則への委任)までに掲げている。その内容は表「条例・施行規則の改正で変わること」を参照。

3号で規定している入れ墨等については、「他の者に不安を覚えさせ、他の者を畏怖させ、他の者を困惑させ、又は他の者に嫌悪を覚えさせることにより、当該他の者の逗子海岸の利用を妨げる」という限定があるのに対し、事業者の責務規定(4条2項1号)では、その限定がない。

4条と5条2項で禁止規定を新設したが、見出しと目的規定は「責務」のままになっており、精査されていない。

(2)指導、勧告等

「第6条 市長は、第4条の規定に違反した事業者及び前条の規定に違反した利用者について、必要な指導又は勧告をしなければならない。2 市長は、事業者が前項の規定による指導又は勧告に従わないときは、是正のための必要な措置を講じなければならない。3 市長は、利用者が第1項の規定による指導又は勧告に従わないときは、当該違反に係る行為の中止その他の必要な措置を講じるべきことを命じることができる。」

2項(事業者)と3項(利用者)で書きぶりが異なるのは、利用者について、特に「行為の中止」を明記したためであると担当課は説明している。また、基本的には、逗子海岸営業協同組合(以下「組合」という)が個々の事業者(海の家)に対して指導・勧告をする仕組みとして制度設計されているようである。

PCでは、違反者に対して指導・勧告を行うのは、(市が委託契約をしている警備会社の)警備員であるとされているが、担当課の説明では、その後の整理で、指導・勧告はあくまでも市の業務であり、警備員の主な業務は、条例の周知・注意喚起を行うこととしている。

また、指導又は勧告に従わない者に対する、2項・3項の市長の権限が行政手続条例でいう「不利益処分」なのかどうかが問題となる。担当課は、理由は明らかではないが、「行政指導」であると考えている。しかし、とりわけ、3項の文言「命じることができる」は、処分性を有しないとする特別の理由がある場合を除き、処分性があると解されることから⑷、議論のあるところである。

市による条例上の行為の履行を求める訴訟の適否が争点となった宝塚市パチンコ店等、ゲームセンター及びラブホテルの建築等の規制に関する条例(昭和58年宝塚市条例19号)8条「…その他必要な措置を講じるよう命じることができる」に基づく建築工事の中止命令につき、裁判所は「行政指導」であるとは考えていない⑸。

他方、罰則規定等がないことから考えて、名宛人に対し不利益な法効果をもたらすものではなく、行政指導にとどまると考えることも可能であろう⑹。