アルファ社会科学株式会社主席研究員 本川裕

共稼ぎ夫婦と専業主婦世帯

どんな地域で夫婦共稼ぎが多いのか、また、それと裏返しのことであるが、どんな地域で専業主婦世帯が多いのかは基本的な地域指標のひとつであろう。今回は、この指標について、ランキング表、棒グラフ、分布地図の3種類の表し方を実際に示し、それぞれの表現法の得意な点、不得意な点を比べてみたい。

都道府県別の共稼ぎ夫婦の割合の比較に入る前に、まず、同割合の全国的な推移について見ておこう(図1)。

共稼ぎ世帯が今では普通になったが、それほど前からそうだったのではない。1980年にはなおサラリーマンと専業主婦の世帯がサラリーマン共稼ぎ世帯の2倍弱存在したが、1992年に両者は逆転し、現在は共稼ぎ世帯が専業主婦世帯の1.5倍を占めるに至っている。これほど鮮やかに逆転した指標も珍しい。世帯の家計を引っ張るのは一頭立ての馬車から二頭立ての馬車へと明らかに変貌したのである。

全国の動きは、労働力調査による毎月の結果の年平均データを使用したが、都道府県別のデータはサンプル数の関係から労働力調査では得られない。そこで、都道府県別の共稼ぎ世帯割合のデータは、労働力調査の拡張版として5年おきにサンプル数をずっと多くして実施されている就業構造基本調査から得ることとしよう。なお、都道府県別よりさらに細かい市町村別については、やはりサンプル数の関係から就業構造基本調査でも得られず、全数調査の国勢調査のみでデータが得られる。

ここでは、共稼ぎ夫婦世帯と専業主婦世帯の割合を「夫婦がいる世帯(ただし夫婦とも無業ではない)」に占めるそれぞれの世帯の割合(合計して100%)と定義しており、図1のデータが雇用者(サラリーマン)だけを対象としていたのに対して自営業者も含まれている点が異なっている。また、こうした計算での専業主婦世帯には、妻が有業で夫が無業の「専業主夫」世帯も含まれている点も異なっている。しかし、それぞれの割合は労働力調査の結果とそう大きな差はない。

共稼ぎ夫婦割合の地域差:表

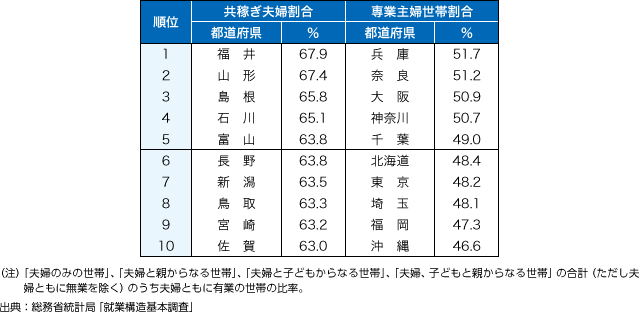

まず、共稼ぎ夫婦割合と専業主婦世帯割合のそれぞれの上位10位のランキング表を掲げた(表)。

共稼ぎ夫婦が最も多いのは福井の67.9%であり、これに山形、島根、石川と続いている。北陸と東北、山陰の日本海側の地域で共稼ぎ夫婦が多いことが明解である。

一方、専業主婦世帯が最も多いのは兵庫の51.7%となっており、これに奈良、大阪、神奈川などが続いている。大都市圏の郊外地を中心に専業主婦世帯が多いことが分かる。上位10位までに入っている都道府県の中では北海道と沖縄だけが大都市圏ではない。

共稼ぎ夫婦割合の地域差:グラフ

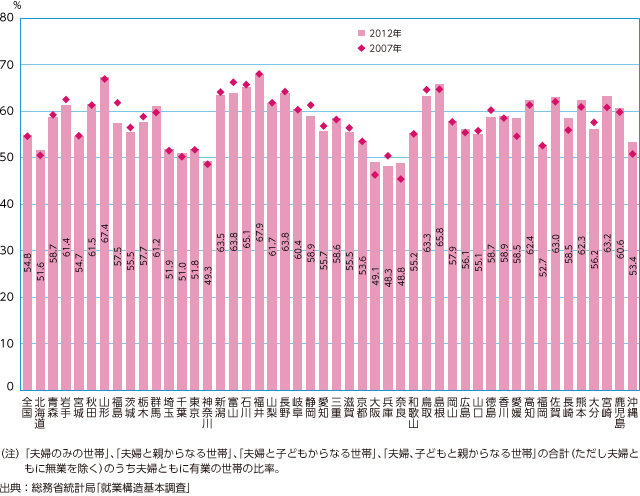

共稼ぎ夫婦割合を都道府県別に示した棒グラフを図2に掲げた。値が低い地域が専業主婦世帯の多い地域である。

表と同じことが分かるが、順位はやや追いにくくなる。数値が記されていなければ上位10位をすべて判別することは難しかろう。大都市圏で低い点は分かるが、北陸など日本海側で高い点は見分けにくい。

その代わりに、上位と下位の突出ぶりの程度や上位と下位の値の違いが目で見て分かる点は、このグラフのメリットである。また、このグラフではそういう傾向が認められないが、東高西低といった傾向が存在すればそれも明確だったはずである。よく見ると東北の中の宮城、九州の中の福岡など地方中枢都市を抱える地域は大都市圏と同様な傾向であることも分かるはずである。

グラフには2007年の値を点グラフで付しておいた。この指標の地域構造は5年前と比べても基本的に同一であることが分かる。しかし、2007年と2012年の比較では、共稼ぎ夫婦割合が上昇した県もあれば低下した県もある。基本的には全国の動きと同様に上昇した県の方が多いが、福島、富山、静岡、兵庫のように低下した県も目立っている。福島の場合は震災や原発事故の影響もあろう。

一方、上昇の方では西日本での上昇が目立つ。グラフだけ見ていてもなかなか分からないが、原データを調べると、上昇幅の大きい順に愛媛、奈良、大阪、長崎、沖縄、宮崎となっており、宮崎までは2%ポイント以上の上昇である。西日本で出生率が上昇しているのと関係があるかが気になるところである(連載第3回「雇用は『東高西低』、出生率は『西高東低』」参照)。

共稼ぎ夫婦割合の地域差:地図

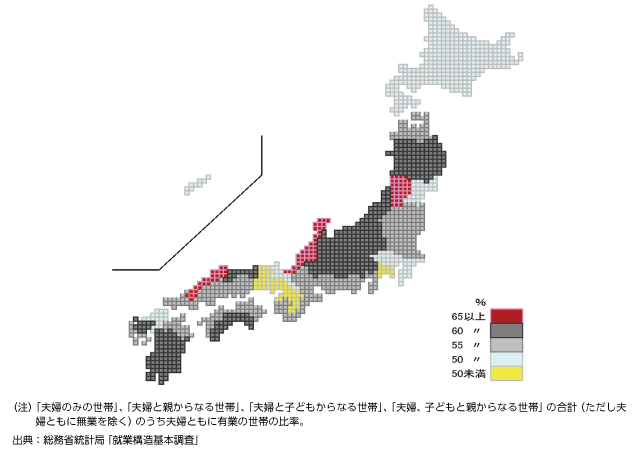

最後に、共稼ぎ夫婦割合を分布地図に表したものを掲げる(図3)。

これで見ると、日本海側で特に共稼ぎ夫婦割合が高い点、また、大都市圏地域や宮城、福岡など地方中枢都市でも同割合が低い(専業主婦世帯が多い)点が一目瞭然であり、表やグラフと比べてもその点が印象的に表されている。層化した区分で示しているので全国1位がどこかは分からない点、また実際の値が分からない点、時系列的な変化が分からない点が欠点といえば欠点である。

プレゼンテーションのために必要なスペース(印刷媒体の場合は紙面)について、表が最も小さくてすみ、グラフや地図は最低でもある程度の面積が必要であり、また作表作図についても、表や棒グラフに比べ地図は作成に手間と時間がかかるなどの点も考慮しなければならない。モノクロかカラーかも表現の効果に影響を与える。

それぞれの表現の効果、発表場所、作成の手間や所要時間などを総合的に判断して、データのプレゼンテーションを企画、実施する必要があるといえる。それぞれの表現を適宜組み合わせるのも効果的である。例えば、図3にランキング表を付したり、上位、下位の都道府県名を順位や値とともに図に書き込んだりして、地図表現の不得意なところを補ったりすれば、より分かりやすい表現となろう。