大正大学社会共生学部公共政策学科教授 江藤俊昭

目次

「特集 これからの時代の議会評価」の構成

地方議会成熟度評価の「実践」上の留意点

価値創造の意義:地方議会成熟度評価の「展開」上の留意点Ⅰ【以上今回】

【以下次回】

バックキャスティング思考の射程:地方議会成熟度評価の「展開」上の留意点Ⅱ

組織変革も視野に

DXを活用した地方議会成熟度の展開

参考文献

「特集 これからの時代の議会評価」の構成

議会改革は、急展開を遂げている。議会改革は本史に突入し、その第1ステージ(形式改革)から第2ステージ(内容・実質改革)へと向かっている。後者の道具は、「議会からの政策サイクル」である。議会改革をさらに進めるためには、その評価が不可欠である。

今日、様々な議会改革評価が模索され実践されている。本特集は、それらの重要性を理解しつつも、さらなる一歩を目指した地方議会成熟度評価を紹介している。

「議会からの政策サイクル」の実践と評価をする地方議会成熟度評価は、日本生産性本部が提唱し実践している経営品質プログラムと親和性がある。さらなる議会改革のために、これを活用している。本特集は、地方議会成熟度評価の構想と実践のために、4年間にわたった日本生産性本部「地方議会における政策サイクルと評価モデル研究会」の成果の一部であり(1)、地方議会成熟度評価の意義と実践を紹介するために編まれたものである(研究会メンバーの一部が執筆、敬称略)。

① 地方議会成熟度評価の意義(江藤俊昭)

② 地方議会成熟度評価の構成と実践の際の留意点(日本生産性本部・地方議会改革プロジェクト)

③ 研究会に参加した議員からの地方議会成熟度評価への思いと実践事例(林晴信、川上文浩、兵頭顕司、前泊美紀)

④ 行政組織を対象とした経営品質プログラムの実践とその教訓(津軽石昭彦、中道俊之)

力点の相違はあるが、研究会の雰囲気、そしてそれぞれの議会の実践が理解できるだろう。残念ながら今回の特集では、議会からの政策サイクルを作動させ、地方議会成熟度評価を活用して評価を行っている会津若松市議会(福島県)の紹介が含まれていない。地方議会成熟度評価を活用した中間報告を経て、その後の評価を行っている段階である。機会を見て登場していただきたい。

本特集を閉じるに当たって、地方議会成熟度評価の「実践」上の留意点(地方議会評価モデル、議会プロフィール、地方議会運営の評価ガイドラインの実践的活用、この3点セットとそれらの関係)、及び地方議会成熟度評価の「展開」上の留意点(価値前提、討議による気づき、市民主体という視点)を探りたい。そして、議会改革の展望(あるべき姿)を考える上での、組織変革やDXを活用した住民自治の深化・進化を模索したい。

地方議会成熟度評価の「実践」上の留意点

(1)地方議会成熟度評価の三つの道具とその関係

地方議会成熟度評価は、地方議会評価モデルと議会プロフィールによって構成されている。これらは相互に関連しているし、実際の評価に当たってそれらは相互反復する(本特集の江藤及び日本生産性本部執筆記事参照)。同時に、それらを充実させるには「地方議会運営の評価ガイドライン」(以下「評価ガイドライン」という)が重要な道具となる。

議会プロフィールを最初に記入するが、地方議会評価モデルを記入しながら、議会プロフィールに戻ることもある。そして、地方議会評価モデルを経てから再度議会プロフィールに取り組み、ブラッシュアップすることになる。議会プロフィールのキーワードは、現状把握とあるべき姿の確認である。現状把握は、地方議会評価モデルの成熟度評価をしながら議会プロフィールの現状評価に戻るとともに、成熟度はあるべき姿を想定しながら評価を行う。成熟度(状態基準)を設定するに当たって、そのあるべき姿を念頭に置くが、それぞれの議会ごとに当然異なる。とはいえ、「評価ガイドライン」を大いに参考にし、「外の状況」(他の議会の状況、全国水準)も視野に入れてほしい。

地方議会の成熟度は、地方議会評価モデルの五つの視点に基づいた40項目でそれぞれ評価する。項目ごとに成熟度基準を想定しなければならない。それぞれの成熟度を設定するのは、評価者の基準であるだけではない。住民への説明の際にも不可欠である。その際、基準を設定した理由、成熟度の評価の理由が説明できなければならない。その基準作成に当たっては「評価ガイドライン」を参考にしていただきたい。

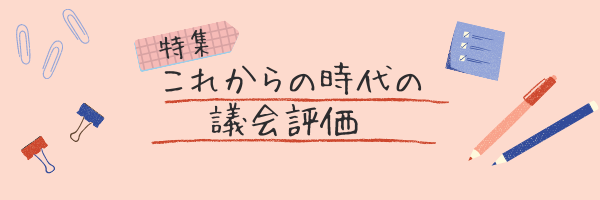

図1 地方議会評価モデルによる議会のバージョンアップ・サイクル

(2)出発点は意欲と場・ツール

地方議会成熟度評価を採用するには、住民自治の視点から議会改革を進めたいという「気持ち」を超えた「知識と意欲」が必要である。多様な評価手法からこれを選択する知識と、評価に当たっての労力(知識と討議)が必要だからだ。確かに労力は必要となるが、それを達成したときの充実感は大きいし、住民への説明責任(さらに住民参加)を念頭に置いているために、住民自治を進めることができる。

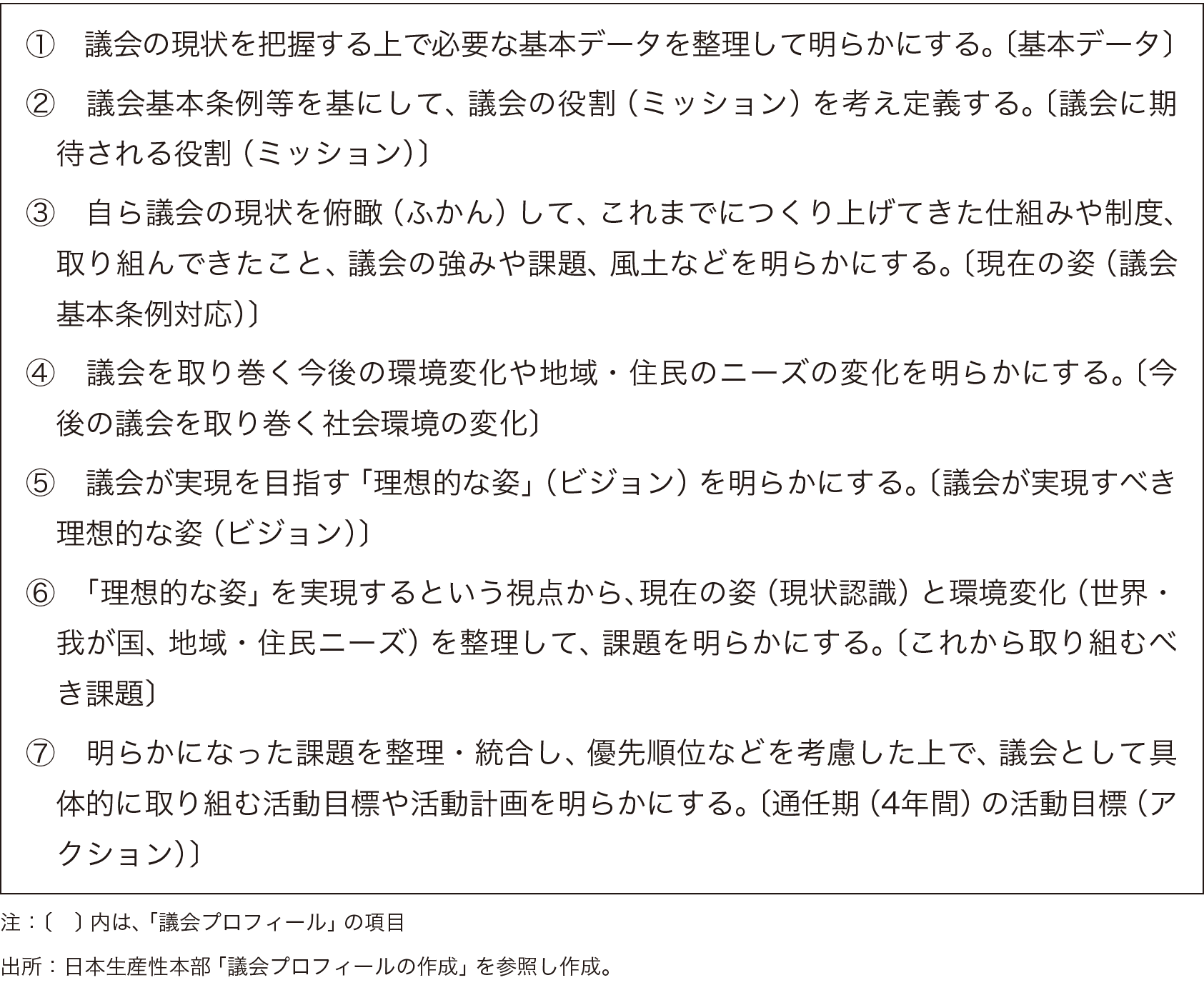

まず、議会プロフィールにとりかかる(表1)。議会の自己認識である。議員全員で取り組むことで(議会運営委員会などで先行する場合も)、議会の鳥瞰(ちょうかん)図となる。議員(議会事務局を含めた)によって討議するが、現状の問題と将来の展望を意識する、つまり「気づく」ことができ、議員間での討議の作法も学べる。

表1 議会プロフィールを埋める順番(議員間で共有)

価値創造の意義:地方議会成熟度評価の「展開」上の留意点Ⅰ

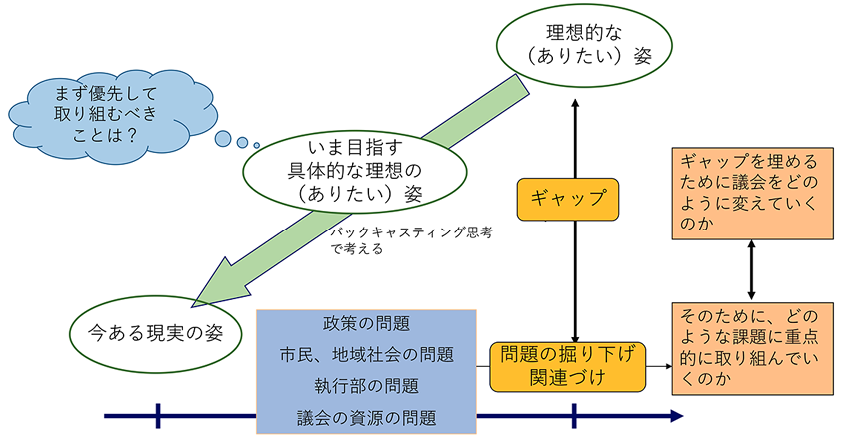

地方議会成熟度評価は、従来の議会評価とは異なる(本特集の江藤執筆記事参照)。その相違についても理解できたと思われる。その相違をつくり出したのは、住民福祉の向上を目指す議会からの政策サイクルを作動させることを前提として、経営品質向上プログラムの考え方を活用していることである。これをより理解するために、三つの観点を説明したい。価値前提(=バックキャスティング思考)、討議による気づき、市民主体、という観点である(本特集の江藤執筆記事参照)。これらは相互に関連している。

価値前提(=バックキャスティング思考)による地方議会成熟度評価は、あるべき姿の設定でも、また成熟度基準による状態評価でも、個々の議員・議会事務局職員(及び住民)による評価から始まる。それに基づいた議員・議会事務局職員(及び住民)間の討議、その「気づき」の出発点である。個々による評価でも、討議を経た評価でも、住民福祉の向上の視点を有する。

なお、評価に当たっては議員・議会事務局職員、第三者機関(研究者やアセッサー(訓練を受けた内外の専門家・評価者))だけではなく、住民がかかわることも想定したい。このことは、住民がサービス対象者にとどまらず評価主体として登場すること、さらに議員として立候補する動機付けを含めた目的を持っている。このように、価値前提(=バックキャスティング思考)、討議による気づき、市民主体という三つの観点は相互に関連している。地方議会成熟度評価は、これらの観点を持ちつつ、今日展開しているDXを活用することも想定している。

実現を目指す「理想的な姿(ありたい姿)」は、内容、達成時期、達成目標、レベル感を考慮して提起する。内容は、抽象的すぎず具体的すぎない、誰もが共通イメージを持てる、そしてできれば独自性が入っている、といったものである。達成時期を明確にする。達成目標は、指標(ものさし)と目標値を明確にする。レベル感は、やさしすぎず難しすぎず、頑張れば達成可能なレベルとする。

* 地方自治法等の改正により、自治体の基本構造(地方政府形態)が大幅に変化する場合は(純粋二元代表制、議会内閣制、シティ・マネージャー、委員会制等)、理想的な姿も大幅に変化する。その場合、地方議会成熟度評価は抜本的に組み直すことになる。

図2 「ありたい姿」と「取り組むべき課題」

(1) 公益財団法人 日本生産性本部は、「地方議会における政策サイクルと評価モデル研究会」(顧問:北川正恭、座長:江藤俊昭)を設置し、研究を続けてきた(会津若松市議会、飯田市議会、可児市議会、大津市議会等、2016年度より)。本稿はその成果の一部である。この研究会に基づき、日本生産性本部は試行から実践に入った。地方議会評価モデルと議会プロフィールは、以下のサイトからダウンロードできる。https://www.jpc-net.jp/consulting/mc/pi/local-government/parliament.html

なお、本稿が研究会の内容・水準すべてを代表しているわけではない。