1 本稿の意義

連載「立法事実からみた条例づくり」は、平成26年から、『自治体法務NAVI』誌及び本誌で26回にわたり進めてきた。この約5年の間に、事例も一定程度の蓄積をしてきた。そこで、この連載期間中に見られるようになった立法事実に関する判例・理論の動向を概観し、併せてこれまでの連載各回の内容から感じられることを示し、これからの条例の立法事実研究に関する所見を示すことにする。

なお、文献の紹介は、筆者の能力的限界により限られたものとなっていることをあらかじめおわびする。

2 立法事実に関する判例・理論の展開

近年の立法事実に関する判例・理論は、私見では、①違憲判決における立法事実の再注目、②立法学・立法論としての立法事実論の充実、③法形式別の立法事実論形成の萌芽、をその特徴としている。

(1)違憲判決における立法事実の再注目

周知のとおり、日本において立法事実論は、憲法違反に関する司法審査の方法論として論じられることが多かった。薬事法違憲判決(最大判昭和50年4月30日民集29巻4号572頁)が、立法事実の審査をして法律を違憲と判断した最初の判決と位置付けられた。なお、薬事法は、現在「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」と名称変更しており、また、内容も違憲判決当時のものとは大幅に変わっている。

この薬事法違憲判決以降は違憲判決それ自体が少なかったので、判決が立法事実の(変化による)欠如を理由として法律を違憲とするものは多くなかった。憲法論における立法事実論も、筆者の認識では、(憲法学者でないために誤解があるかもしれないが)活況を呈していたとはいえないものであった。

ところが、比較的近年、婚外子差別国籍法違憲判決(最大判平成20年6月4日民集62巻6号1367頁)、非嫡出子法定相続分差別違憲決定(最大決平成25年9月4日民集67巻6号1320頁)、再婚禁止期間違憲判決(最大判平成27年12月16日民集69巻8号2427頁)という違憲判決が下された。これらの違憲判決において判決文(法廷意見)は、「立法事実」という文言を使用してはいない。しかし、いずれの判決も、立法事実の変化により少なくともその合理性が失われたことを、違憲と判断するための重要な事実として捉えている。法律が違憲かどうかという判断にとって立法事実が重要な役割を担っているといえ、理論も立法事実に対して関心を改めて向けてきているように思われる⑴。

(2)立法学・立法論としての立法事実論の充実

第2に、違憲かどうかの司法審査の場面だけではなく、立法(条例制定を含む)の場面での立法事実を考察する論稿が充実してきている⑵。特に、衆議院法制局に勤務する神﨑一郎氏が、地方の条例制定に関して議会が条例の立法事実をどう構築・審査していくのかについて論稿を発表しており⑶、実践にも有用な知見を提供している⑷。

本連載における事例研究は、この系譜に位置付けることができると思われるし、少し詳しく条例を紹介する論稿の内容は、かなりの程度、条例の立法事実を意識できる内容となっている⑸。また、立法学・立法論における立法事実は、EBPM(証拠に基づく政策立案)の議論と関連してくる(EBPMについては、(4)で改めて言及する)。

(3)法形式別の立法事実論形成の萌芽

第3に、立法事実が、法律の違憲審査の局面だけではなく、条例や行政立法など、他の法形式においても要求されることが(おそらくは今までも自明のことであったと思われるが)関係者共通の認識となってきている。それぞれの法形式ごとにやや異なる内容を持って細分化した内容の立法事実に関する議論が蓄積しつつある⑹。これは、条例や行政立法の適法性判断に関して判例が立法事実にも考慮していると思われるものが見られること⑺、それを踏まえて判例研究が進んでいることが影響していよう。

この連載期間中に筆者が発表した条例の立法事実に関する論稿⑻は、この系譜に位置付けられる検討である。

なお、条例の立法事実論は、徳島市公安条例事件最高裁判決(最大判昭和50年9月10日刑集29巻8号489頁)の一つの読解法(特別意義論⑼)として登場していたので、古くから存在していたといえる⑽。第一次分権改革当時にも、条例制定における立法事実の重要性は条例論の先端的研究者から指摘されていた⑾。

(4)立法事実とEBPM

さらに最近は、国の政策レベルで、「証拠に基づく政策立案」(EvidenceBasedPolicyMaking。「EBPM」と略称表記されることが多い)が唱えられている。これは、内閣府によれば、「政策の企画立案をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで政策効果の測定に重要な関連を持つ情報やデータ(エビデンス)に基づくものとすること」⑿を意味する。

EBPMは医療や教育の分野においては学術研究で特に様々な論稿が見られるところ、平成29年の「経済財政運営と改革の基本方針2017」(骨太方針)には、EBPMの推進体制構築が盛り込まれ、国の行政では統計(ビッグデータ)の活用や、行政評価など全省庁でEBPMの構築に向けた体制整備が進められようとしている。神奈川県のように、自治体でも、EBPMを意識し始めたところもある⒀。

ここで、EBPMは政策を裏付ける証拠すなわち政策事実(の一種)を扱い、また、立法や条例制定は政策の一発現形態である。そうすると、EBPMと立法事実論はかなりの程度重なることになる。ただ、前記内閣府の定義にあるように、EBPMは客観的なデータに重きを置くのに対して、立法事実の構成要素は、そうした客観的データのほかに、国民(住民)の意識といった主観的な事項も含むものと考えられる⒁。そして、立法事実が規範的命題を含む⒂ものと考えられるのに対して、EBPMで求めるエビデンスは客観的なものと考えられる点で、EBPMと立法事実は、重なる部分があるとはいえ、完全に一致するものとはいえないと考えられる。

3 事例検討から感じること

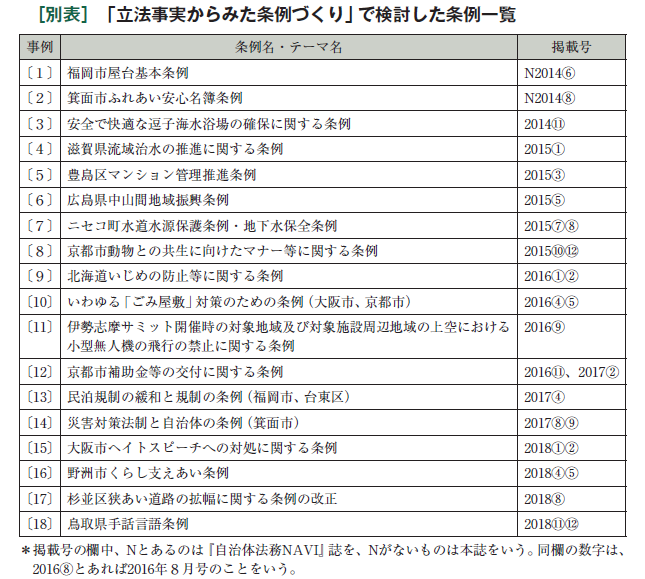

それでは、本連載が扱った事例(検討事例)から、条例の立法事実論あるいは条例論について、どのような示唆を得ることができるだろうか。次頁の[別表]にあるように、連載では18テーマ(1テーマで複数の事例を取り上げ、比較検討するものがある)の条例を扱った。これらの事例は各執筆者がその時々の関心やヒアリングの容易性などから任意に選択したものであるし、そのヒアリングにも濃淡・粗密があるだろう。条例全体を語るには偏った事例検討かもしれない。とはいえ、各事例を改めて読んで筆者が感じたことを、いくつか列挙する。各事例を[別表]中の番号で提示する。

(1)法律との関係

立法事実を検討するという本連載で扱う事例の多くは、その性格から、地域独自の政策形成に関わる条例、それもいわゆる自主条例⒃であった。もっとも、その中には、①基本法などの法律レベルで自治体に施策実施の責務を課し、あるいは法律が附属機関設置を必要的条例事項としているため、併せて施策の総合化を図るなどとするもの(事例〔6〕、〔9〕、〔16〕)⒄や、②対象・目的が相当程度重なる法律があるものの不備があるため規制を補完するもの(事例〔4〕、〔17〕)⒅がある。これらは、関係法律の具体的な施策展開という意味では、いわゆる法律実施条例の一形態と評価してもよいと思われる。

条例の適法性に関する議論においては、自主条例と法律実施条例を分けて検討するものが多いが、現場の政策条例立案ではこれを截然と分けることは容易ではないといえよう。

(2)条例の必要性に関わる立法事実

政策的な条例を首長が提案する場合には、条例制定の契機にあって首長の主導が大きい(事例〔1〕、〔2〕、〔4〕、〔14〕など)。必要的条例事項でない事項を条例化した事例では、首長や当局のパフォーマンスの部分が大きいのではないかと疑われるものもある(事例〔12〕、〔18〕)⒆。

一方、規制を内容とするような条例などでは、客観的なデータ(事例〔17〕)や住民のアンケート・意見・苦情件数(事例〔3〕、〔5〕、〔8〕)など具体的なデータがその必要性を裏付ける根拠となっている。その点では、各自治体が立法事実に対してそれなりに配慮しているといえる。特に、全国的にも政策課題でありながら国法レベルの整備が進まないテーマに対して自治体が果断に条例を制定する例も認められた(事例〔15〕、〔16〕)⒇。条例の役割として認知的先導性21は土地利用規制分野にとどまらず自治体の事務の全領域で認められ得るものとなっている。

なお、類似の政策課題・テーマであっても、当局あるいは首長の主義主張・スタンスによって、政策目標ひいては条例の目的(何を必要としているのか)が異なることとなり、当然、条例の内容も異なってくる(事例〔10〕、〔13〕)。これは、他自治体の条例を参照する際、条例等の文言を形式的に取り入れるのではなく、立法事実の異同を精確に理解しておく必要があることを意味している22。

なお、議会における立法事実の審査に注目すると、条例の必要性については一定程度議会で質疑がなされていたり(事例〔12〕)、必要性について議論があって首長提案条例の内容が修正されていたりしている(事例〔4〕)。とはいえ、条例案(議案)に対する議決は可否のみであるから、特定の質問に対する答弁等でやりとりがなされたことが直ちにその条例の立法事実となるわけではない。

(3)内容の合理性に関わる立法事実

各事例の内容はヒアリングを行うことを基本としているために、どうしても当局の主張を正当化する傾向がある。とはいえ、比例原則に照らす(事例〔3〕)などすると、実体的合理性が認められる例が多かったようである。もっとも、政策推進型条例(一定の政策課題を解決するための政策の枠組みを示し、それを積極的に進めるためのものであって、規制事項を含まない条例)における実体的合理性は、条例運用後の関連施策の影響の評価を通じて明らかにされるという(事例〔6〕)。

判断過程合理性に関しては、規制的な条例などで、審議会やパブリック・コメントがおおむね的確に講じられていたように見受けられる。もっとも、パブリック・コメントの意見募集期間がかなり短かったり、条例の検討会なのに法律家が委員になっていない例がある(事例〔18〕)等、課題を残すものもある。

(4)憲法・法律との抵触の懸念を払拭する立法事実の有無

ヘイト・スピーチの規制(事例〔15〕)に見られるように、今後生じる政策課題では、憲法との関係についての検討が真っ向勝負として必要となる事案が生じると推測される23。本事例でも、特に財産権などにおける規制条例では、憲法論の考察も必要なはずである。ただ、本連載の事例では、憲法適合性について意識した検討やこれを基礎付ける立法事実についての検討が、やや乏しかったように思われる。

また、法制部門の審査にあって法律との抵触が論点となった条例でも、条例制定ありきで十分な詰めがなされていなかった節の見受けられるものがある(事例〔1〕)。

(5)立法事実の記録管理

連載の他執筆者は問題視していないかもしれないが、筆者は、条例の立法事実の記録管理のあり方が問われると感じている(事例〔7〕)。各事例では、筆者が示した考察の枠組み(その是非・当否も議論の対象だろう)を参考に、各執筆者がヒアリング等の成果を整理して、その立法事実の構築を図っている。だが、条例を立案する際には、立法事実を備えることが必要なのであるから、条例案に必須の説明資料・添付資料として立法事実を証するものを標準化していく作業があらかじめ必要なのではなかろうか。まずは、先行する千葉県の例(立法事実説明資料)が、モデルあるいはたたき台となるだろう24。

4 これからの条例と立法事実

それでは、これから条例の立法事実に関する理論や実践は、どのように発展していくだろうか。やや悲観的に最近の事象を見ていくと、EBPM(証拠に基づく政策立案)や立法事実は、公式・建前的には重要とされているが、現実には、精確な立法事実に基づかない法律の制定改廃が後を絶たない。最高裁の判例理論を、地域固有の立法事実があってもなお法律の趣旨・目的を優先するものと解するならば25、粗雑な立法事実に基づく法律であっても、地域の切実な必要性を踏まえた条例を凌駕してしまうことになる。

だが、自治体が関わる法律において立法事実が不十分ならば、自治体における執行段階で問題・支障が生じる。法律の不備の後始末は、現場(自治体)に回されるということである。条例論や政策法務の実践は、そうした法律の不備を背景にして発展してきた。かつての公害防止条例と同様に、法律の不備をカバーするために法律の運用改善では地域の問題解決にとって十分でないときには、立法事実を的確にくみ取った条例制定が、必ず必要になると考えられる。そうしたときに、正当な内容で、かつ、説得力のある条例を制定するために、立法事実論の高度化と実践の積み重ねが不断に求められていると解される。この連載の事例が、多少なりとも今後の検討に当たっての参照例になればと願っている。

⑴ 近年の論稿として、宮原均「カナダにおける立法事実」東洋法学61巻1号(2017年)388(1)~ 325(64)頁、大石和彦「『立法事実』の発現場面(一)」筑波ロー・ジャーナル23号(2017年)1~9頁(未完)、川﨑政司「立法プロセスの裁判所による法的統制の可能性と限界」法学研究(慶應義塾大学)91巻1号(2018年)171 ~ 202頁、大林啓吾「生ける憲法と憲法訴訟:合憲性審査としての立法事実」法学研究(慶應義塾大学)91巻1号(2018年)395 ~ 426頁。

⑵ 赤坂幸一「立法事実と立法資料:司法判断の理由付け」法学セミナー759号(2018年)86 ~ 91頁。立法事実の重要性に触れ、その内容について詳細に提示する礒崎初仁『自

治体政策法務講義〈改訂版〉』(第一法規、2018年)126 ~ 131頁も参照。

⑶ 神﨑一郎「地方議会の立法機関性─議会による立法事実の構築・審査の視点から」北村喜宣ほか編『自治体政策法務の理論と課題別実践』(第一法規、2017年)205 ~

233頁。同論文の要約と自治体の政策法務論からの批評について、北村喜宣「自治体政策法務と条例」自治総研2018年11月号1~ 19頁(特に10 ~ 14頁)。

⑷ 近年の地方議会事務局職員向けの研修で、筆者は、議員提案条例の立案方法より、議会における条例審査のあり方の観点からの講義・演習を行うことが増えた。長提案の条

例案の事例を用意し、神﨑論文の枠組みを用いて、どのような質問をするのが的確かというような内容の演習を行っている。

⑸ 例えば、柳沢厚「安曇野市の適正な土地利用に関する条例─その成立経緯と基本構成」ジュリスト1483号(2015年)66 ~ 73頁を参照。

⑹ 条例の立法事実に関しては、甲斐素直「行政訴訟と立法事実論─滋賀県行政委員会委員報酬条例事件を素材として」礒野弥生ほか編『現代行政訴訟の到達点と展望:宮﨑

良夫先生古稀記念論文集』(日本評論社、2014年)117 ~ 134頁のような議論がある。

⑺ 条例については、田中孝男「条例制定事実論の構築」同『自治体法務の多元的統制』(第一法規、2015年)133 ~ 179頁。行政立法に関して立法事実の検討がなされたと思われるものとして、生活保護老齢加算廃止事件判決(最判平成24年4月2日民集66巻6号2367頁)、医薬品ネット販売規制省令事件判決(最判平成25年1月11日民集67巻1号1頁)がある。

⑻ 田中・前掲注⑺論文の前段階の構想として同「条例の立法事実とは何か(総論)」自治体法務NAVI 58号(2014年)32 ~ 39頁がある。また、これらの考察を集大成し、条例制定実務にも応用し得るよう、具体例を中心に、簡素な内容を対話形式でまとめた同『ケースで学ぶ立法事実』(第一法規、2018年)を上梓させていただいた。

⑼ これは、同判決における法律と条例の抵触に関する重要な判示を、法律と条例の趣旨・目的・効果の抵触について述べる部分ではなく、「条例における重複規制がそれ自体と

しての特別の意義と効果を有し、かつ、その合理性が肯定される場合には、道路交通法による規制は、このような条例による規制を否定、排除する趣旨ではなく」とある部分に求

めるものである(南川諦弘「特別意義論の検証」同『「地方自治の本旨」と条例制定権』(法律文化社、2012年)166 ~ 183頁(初出1987年))。この「特別の意義」が、条例の立法事実を意味することについて、原島良成「自治立法と国法」川﨑政司編『総論・立法法務』(ぎょうせい、2013年)192 ~ 193頁及びこの部分に関連する213頁の注24並びに南川和宣「民泊新法と自治体─法律と条例」法学教室458号(2018年)52頁を参照。

⑽ 条例の立法事実をめぐる判例の展開については、田中・前掲注⑺論文150 ~ 169頁を参照。

⑾ 北村喜宣『分権改革と条例』(弘文堂、2004年)には、随所に条例の立法事実に関する言及が見られる。

⑿ 内閣府「平成30年度内閣府本府EBPM取組方針」(2018年)2頁。

⒀ もっとも、平成30年における働き方改革関連法案や、出入国管理法改正案、水道法改正案などにおいて、統計あるいは客観的なデータの欠落といった、およそEBPMとは正反対の事象が国政で頻出していることも、指摘しないわけにはいかない。

⒁ 田中・前掲注⑻書55 ~ 57頁。

⒂ 田中・前掲注⑻書41 ~ 42頁。

⒃ 本稿では、法律とは別に事務を独自に創設する条例を自主条例と、法律に基づく事務と一体となる条例を法律実施条例と表記するが、定義・呼称は論者によって少しずつ異なる。

⒄ 既存の法律上の制度・仕組みに別の政策目的を加えて施策の総合化を図る事例〔1〕もこれに近い。

⒅ 関連法の成立との関係で事例〔11〕もこれに含めてよいと思われる。

⒆ 本連載において議会提案の政策的条例は扱わなかったが、議会提案条例は理念的なものが多くなりがちであるため、必要性を裏付ける立法事実について粗雑なものとなっていないか、より厳格に検討すべきという印象がある。

⒇ 災害時の非常事態に備える条例と評価される事例〔14〕もここに含めてよいかもしれない。

(21) 角松生史「自治立法による土地利用規制の再検討─メニュー主義と『認知的・試行的先導性』」原田純孝編著『日本の都市法Ⅱ諸相と動態』(東京大学出版会、2001年)321~ 350頁。

(22) 筆者は、以前から、適切な他自治体の参照方式として、「条例のベンチマーキング」を提唱している(田中孝男『条例づくりへの挑戦』(信山社、2002年)参照)。

(23) 山口道昭「憲法と自治体政策法務(試論)(一)~(三・完)」自治研究94巻10号、11号、12号(2018年)を参照。

(24) 千葉県『政策法務ニュースレター』Vol.13-1(2017年)1~2頁参照。

(25) 神奈川県臨時特例企業税条例事件最高裁判決(最判平成25年3月21日民集67巻3号438頁)の判示は、その是非はどうあれこのような解釈に立っていると、筆者は理解し

ている。

(※本記事は「自治実務セミナー」(第一法規)2019年3月号より転載したものです)