② 条例による定義拡充の意義

「いじめ防止対策推進法」においては、例えば、インターネット上で悪口を書かれたものの、悪口を書かれた子どもがそのことを知らずにいるような場合、行為を向けられた子ども本人が心身の苦痛を感じているものという主観的要件を満たさないこととなる。このような場合には、いじめに該当しないとの指摘もあることから、衆参両院の委員会での附帯決議を踏まえ、運用面において、当該行為を行った子どもに対する指導等について法の趣旨に沿って適切に対応することが期待されてきた。

そこで、「新潟県いじめ等の対策に関する条例」は、教育現場の声や当該附帯決議などを踏まえ、「いじめ類似行為」に関し、項を設けて定義を規定した。すなわち、当該条例2条2項で、「いじめ類似行為」を、「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該児童等が当該行為を知ったときに心身の苦痛を感じる蓋然性の高いもの」と定義した(8)。また、同条1項では、いじめ防止対策推進法2条1項と文言を一にして「いじめ」の定義を行った。なお、当該条例は、「いじめ」及び「いじめ類似行為」を「いじめ等」と称し、その未然防止、早期発見、迅速かつ適切な対応及び再発防止の対策を総合的かつ効果的に推進する旨規定している。

これは、文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸問題に関する調査」(表5参照)からも明らかなとおり、本人の分からないところで悪口や嫌がらせが行われているケース、具体的には、SNS等のインターネット上における、いわゆる「ネットいじめ」が増大(9)しているという立法事実を踏まえた対応である。そして、その閉鎖性がハードルとなり、学校等での把握が難しく、大きな課題となっている(10)との教育現場の声を拾い上げ、条例というツールを介して、その対策の具現化を図ったものでもある。法の積み残し課題に対し、「いじめ類似行為」を条例で定義することにより、いじめの定義の実質的な拡充を図り、その対策等を講ずることにより、「ネットいじめ」に対峙していく姿勢を明確に示した条例といえよう。

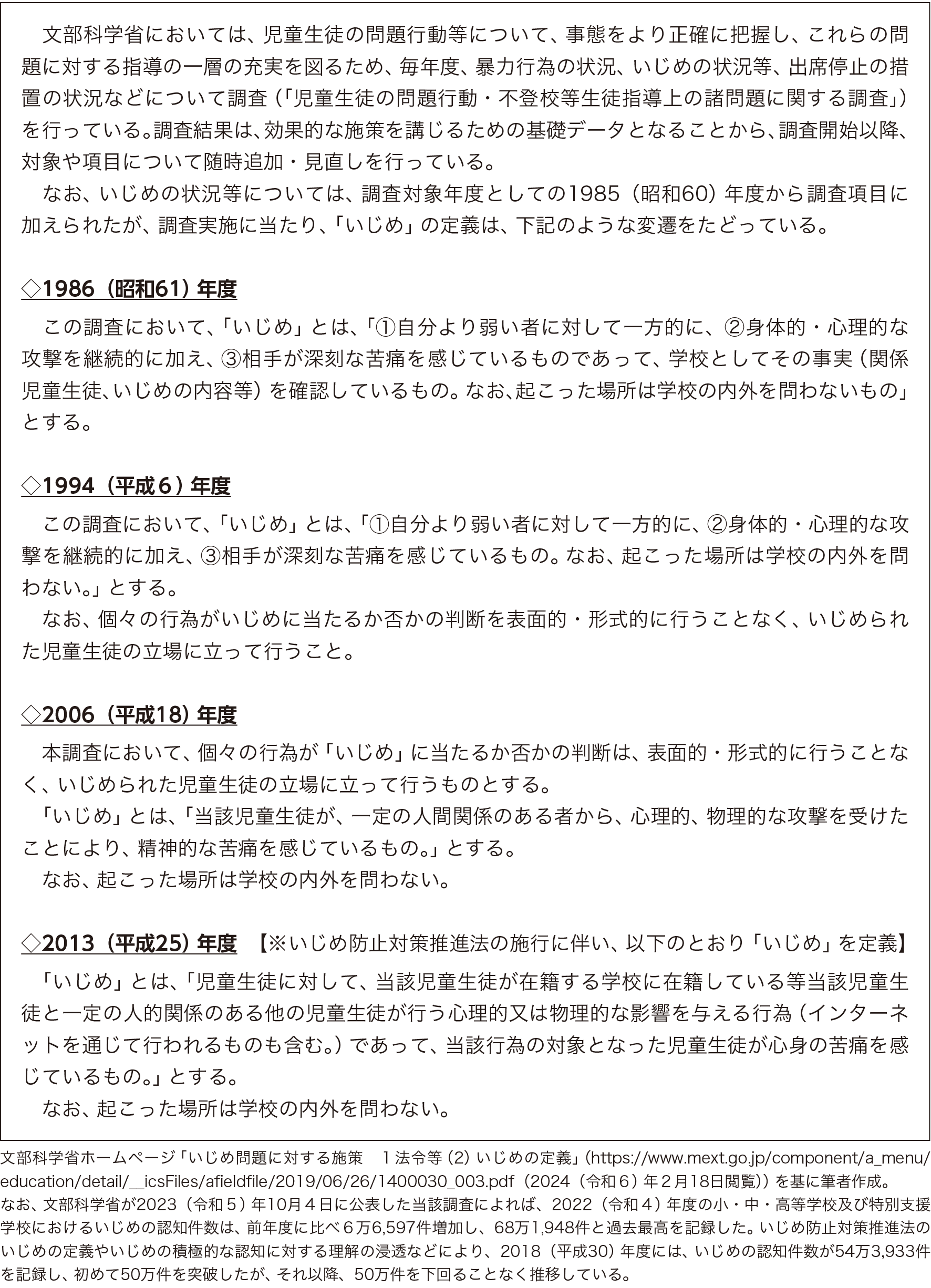

表5 「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸問題に関する調査」におけるいじめの定義の変遷