3 条例制定による効果・今後の展望

本税については、再生可能エネルギー発電事業から得られる利益の2割相当の税負担となるように、再生可能エネルギー源の種類ごとに、FIT価格に応じて税率を設定しており、課税されることとなった場合には、決して軽くはない経済的負担が毎年生じることとなります。一方、本税は、税収を得ることを主たる目的としたものではなく、再生可能エネルギー発電事業の地域との共生の促進を目的としており、前述の2(4)④~⑥に示したように、地域と共生する再生可能エネルギー発電事業と認められるものは非課税としています。大規模森林開発を伴う再生可能エネルギー発電事業を計画する場合は、地域の意見を聴きながら、地域貢献や防災、景観、環境などに配慮した事業計画を策定し、地域の合意形成を図り、非課税となる事業として実施していただきたいと考えています。

地域と共生する再生可能エネルギー発電事業として認定を受けるための考え方や手続については、市町村と事業者の双方にとっての「よりどころ」となることを目指して宮城県が策定した「地球温暖化対策推進法に基づく『促進区域』『地域脱炭素化促進事業』の認定等に係るガイドライン(地域の合意形成・地域の理解関連)」に示しています。本ガイドラインでは、地域の合意形成に係る標準的な手続や認定の適否を協議するための協議会の設置手順及び運営方法にとどまらず、どのような考え方の下に事業を進めていくべきかについても具体的に示しました。また、事業者と市町村が、どのように地域への説明を進めていくべきか、どのような準備が必要かといった点を話し合う際などには、両者に任せきりにせず、宮城県が適切に助言するなど、伴走型で支援していくこととしています。宮城県としては、このような取組みを進めていくことで、地域と共生する再生可能エネルギーの最大限の導入を目指してまいります。

(1) 開発行為:土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為。

(2) 再生可能エネルギー発電設備の設置以外の目的で開発行為を行った場合であっても、開発行為の完了後5年を経過した日までに再生可能エネルギー発電設備を設置するような場合は課税対象。

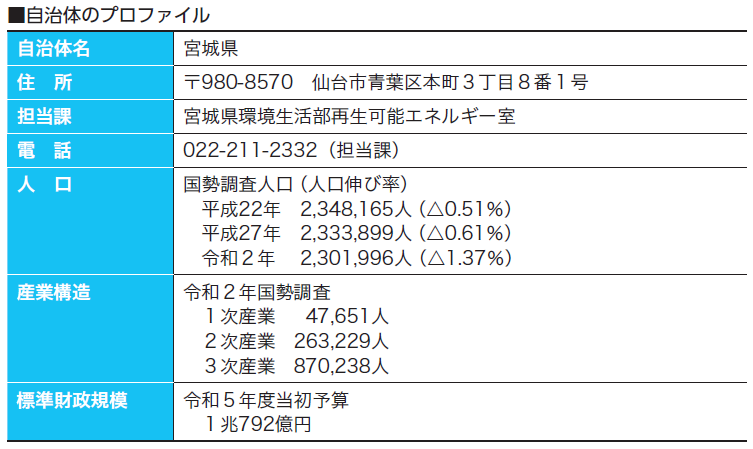

〇再生可能エネルギー地域共生促進税条例