4 子どもも主権者

日本社会において、子どもは半人前扱いされがちであるが、生まれたときから一人の市民であり、主権者であるのはいうまでもない。さすがに2歳の子どもにそのまちの課題を質問しても答えることはできにくいが、普段遊んでいる公園で自分が“お気に入りの場所”だったり、“好きな遊び/苦手な遊び”であれば答えることはできよう。年を重ねていくことで、半径1メートル程度の社会が保育園・幼稚園、小学校・中学校・高校・大学、さらには市町村、都道府県、世界というように広がっていく。成長するにつれて「自分が暮らしている〇○県はこういうところだな。○○市はこういうところだな」と意識し、「では、日本全体ではどうなのかな。世界の中での日本はどうなのだろう」と考えが広がり、自分と地域、社会との関係性を意識するようになる。

そもそも、子どもの権利条約における「子どもの意見の尊重」は、「Respect for Children’s Views」である。「意見」というと〈Opinion(いわゆる「理路整然とした主張」)〉ととらえがちだがそうではなく、〈Views(自分が思い描いたこと)〉が「意見」なのである。3歳は3歳なりに、小学4年生は小学4年生になりに、高校生は高校生なりに自分で思い描き、考えている。そうした「思い描いたこと=Views」を伝えていくことを積み重ねることによって、自分の思いの伝え方を学び、ViewsがOpinionへと変化していく。

日本ではどうしても「理路整然とした主張」を求めすぎるがために、うまく表現できなかったり、伝えることができなかったりすることへの恥ずかしさから、口を閉ざしたり、話すことを躊躇(ちゅうちょ)したりして、結局、他人任せになっている。しかし、そうではないのである。

だからこそ、子どもを半人前扱いし続け、成人になったとたんに「あとは自己責任で!」とするのではなく、子どものときから「市民とは何か」という意識を持って育て、あるいはその中で地域の活動に参加していくことが大切になる。子どもとしての時代を生きることを保障しつつ、子どもを市民に育てる、子どもを大人に育てていくといった意識を持つこと、子どもであっても一人の人間としてきちんと尊重されることが、社会の担い手を育てるためには不可欠であり、自治体においても、そうした視点で、市民である子どもや若者と向き合うことが求められる。

5 「こどもまんなか社会」を地域の中で実現するために

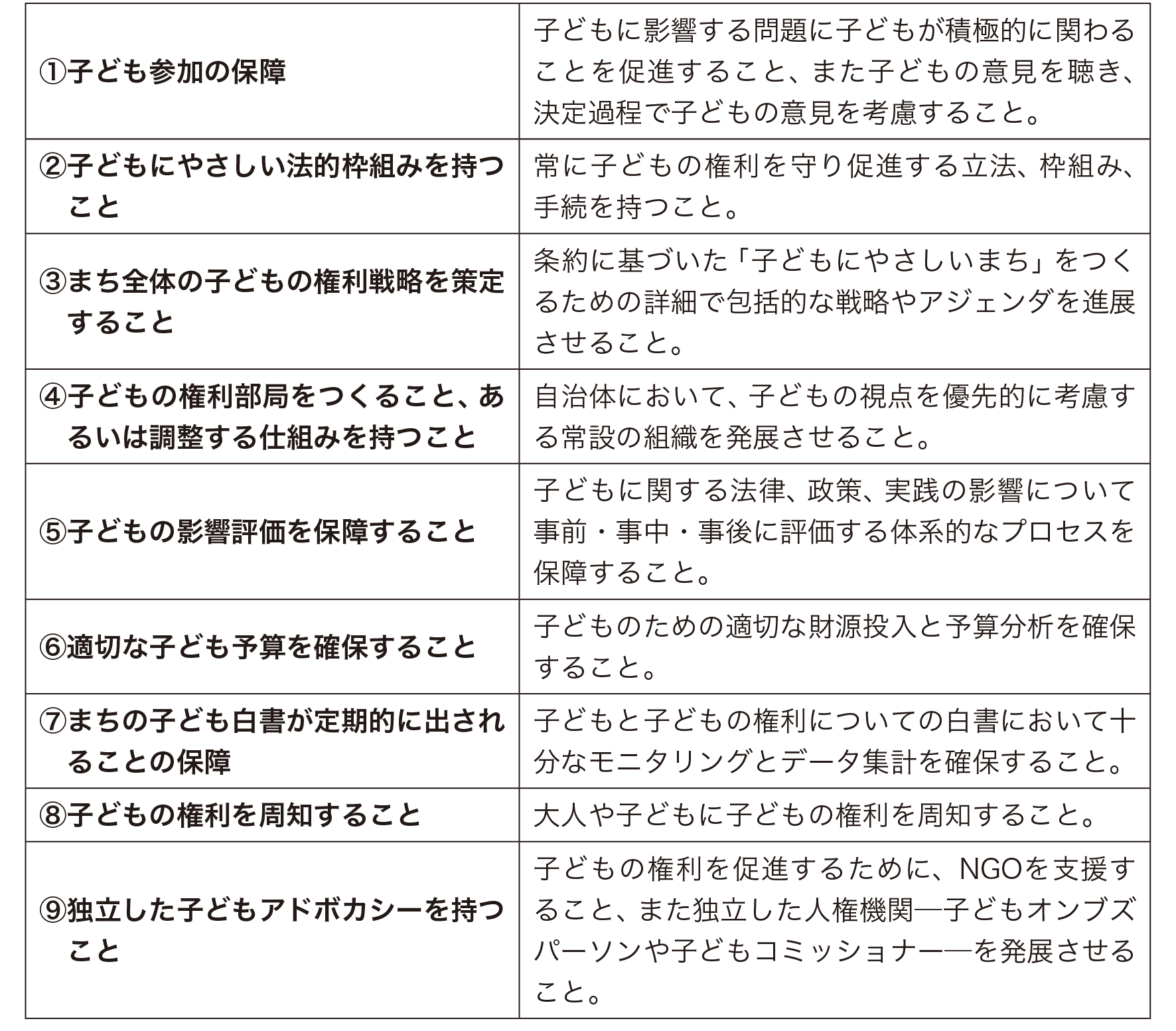

国連で子どもの権利条約が採択された後、ユニセフは、条約が保障する子どもの権利を実現する「子どもにやさしいまちづくり」(6)を提唱した。ユニセフ「子どもにやさしいまちづくりのための行動枠組」によれば、「子どもにやさしいまち」とは、条約に規定される権利が子どもに保障されているまちで、「子どもにやさしいまち」をつくるためには、以下の九つの要素(9 Building Blocks)が必要であるとされている(7)。

「子どもにやさしいまち」においては、子ども自身が積極的に関わることができる機会をつくり出すこと、意思決定過程において子どもの意見を反映させることが重要となる。つまり、18歳未満の子どもであっても、権利主体として、自分が生活する社会に参加し、自分たちが望むまちのあり方に意見表明して、決定に影響を及ぼすことができる存在なのである。

まさに、子どもの権利に関する包括的法律ともいえるこども基本法が施行されたことを踏まえると、自治体においては今後、以下の取組みが必要となるであろう。

・子どもの権利を恒常的に保障するための子どもの権利条例(子ども条例)の制定。

・子どもにとって分かりやすい行政組織に変革。

・子ども参加の仕組みづくり。

・取り組んだ子ども施策に対する評価・検証と、それを踏まえた改善。

・子どもの相談・救済の仕組みの確立。