6 なり手不足解消の特効薬:政治分野における男女共同参画推進法

(1)女性議員の増加を阻む課題

なり手不足解消の特効薬として女性の政治進出がある。もちろん、女性の政治進出はなり手不足解消のためではない。議会の存在意義である多様性にとって(したがって、政策の充実にとって)有用である。

女性の政治進出を促すには、構造的問題の解決は不可欠である。そのためには、立候補しようとしても躊躇(ちゅうちょ)し諦めた女性の声を素材とすることは有用である。内閣府「女性の政治参画への障壁等に関する調査研究報告書」(地方議員だけではなく首長も対象、また現在議員となっている者だけではなく、首長・議員の立候補を検討・準備したものの取りやめた者を対象としている)(2021年)によると、「立候補を断念した理由」という設問に対する回答は、男性と比較して、順位がほぼ同じである(例えば、上位2位「立候補にかかる資金の不足」、「仕事や家庭生活(家事、育児、介護等)のため、選挙運動とその準備にかける時間がない」はそれぞれ男女とも60%台)。男性であれ女性であれ多様な課題がある。ただし、「自分の力量に自信が持てない」(48.0%)、「当選した場合、家庭生活との両立が難しい」(47.8%)という回答が、男性に比べて女性は約10%高くなっており、深刻である。経済的要因、個人の資質・ネットワークとともに、性別による役割分担意識がまん延していることが浮かび上がっている。

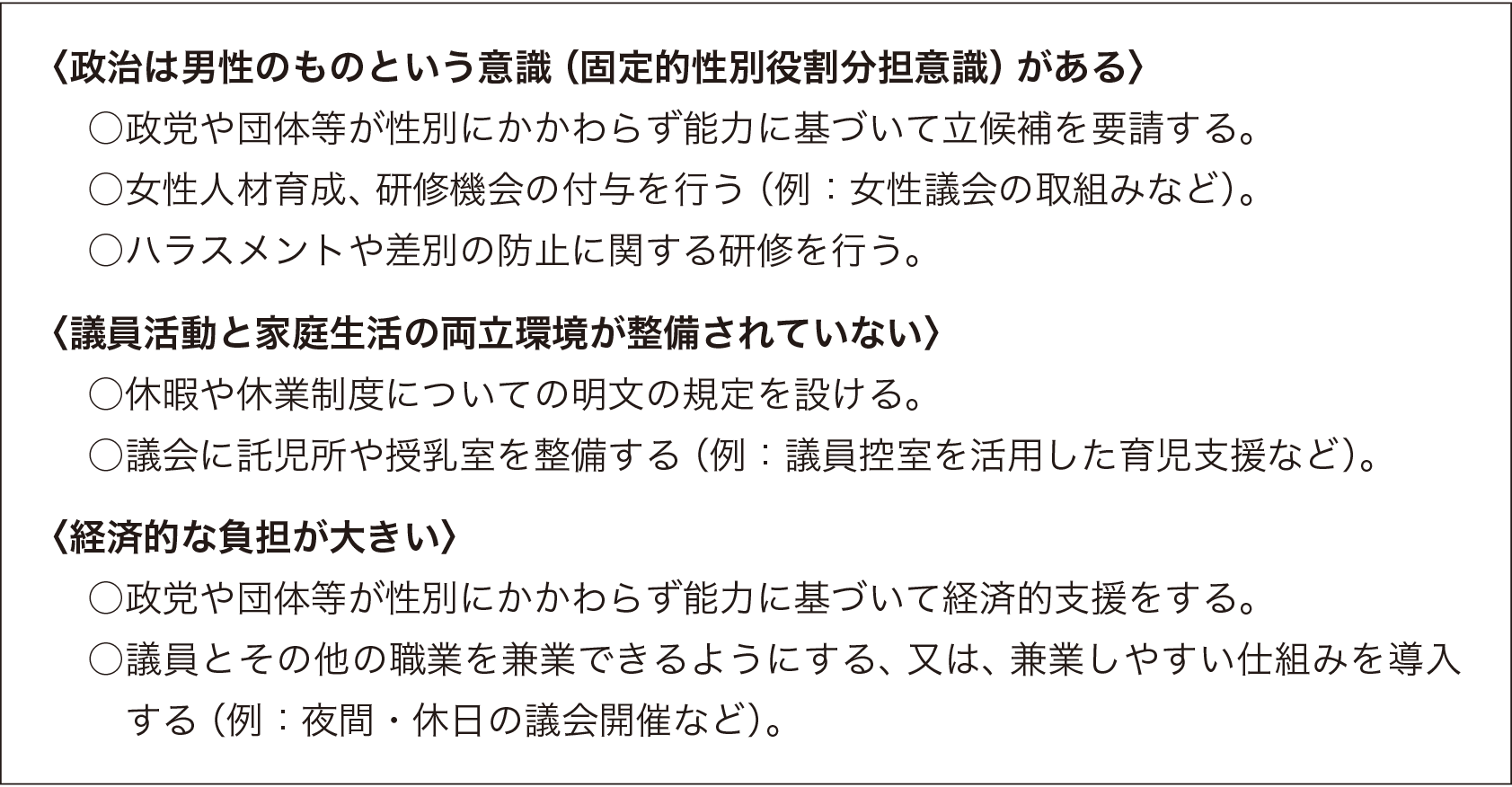

そして、内閣府「政治分野における男女共同参画の推進に向けた地方議会議員に関する調査研究報告書」(地方議員を対象)(2018年)では、女性議員の増加を阻む三つの課題として、「政治は男性のものという意識」、「議員活動と家庭生活の両立を支援する環境の未整備」、「経済的な負担が大きい」が提示されている(表5参照)。

注:内閣府「政治分野における男女共同参画の推進に向けた地方議会議員に関する調査研究報告書」(2018年)3頁(概要)から作成。〈 〉は課題、〇は今後の方向性、である。

表5 地方議会において女性議員の増加を阻む三つの課題と今後の方向性

女性政治家志願の活動の課題を探ることは、女性が継続的に活動すること、嫌気がさして辞める人を少なくするには必要である(前出・内閣府「女性の政治参画への障壁等に関する調査研究」23頁)。その要因の一つが、ハラスメントにある。立候補を検討したが断念した人で、その検討・準備中にハラスメントを受けた人は、男性58.0%に対して女性65.5%と多く、その中でも男性と比べて多いのは、性にかかわる事項である。また、地方議員で議員活動や選挙運動中に有権者や支援者、議員等から何らかのハラスメントを受けた人は、男性32.5%に対して女性57.6%になっている。性的なハラスメントでは、男女差は非常に大きい(同上50頁)。

そして、「票ハラスメント」も問題になっている。その場合でも組織・政党に属していると、受ける割合は少なくなるという(「(フォーラム)票ハラスメントって?」朝日新聞2021年8月8日)。これを考慮すれば、無所属議員が多い地方議員は、票ハラスメントを受ける可能性が高い。