大正大学社会共生学部公共政策学科教授 江藤俊昭

|

【目次】(青字が今回の掲載部分) 1 選挙に行かない、選挙に行けない現実──民主主義を「ゆでガエル」に しないために 2 政治の劣化のデメリット 3 議員のなり手不足の要因 4 議員のなり手不足の打開の方途 5 正攻法の豊富化のもう一歩:選挙を意識する 6 なり手不足解消の特効薬:政治分野における男女共同参画推進法 7 選挙を活性化させる新たな自治の動き 8 なり手不足解消の方途の誤解 9 選挙制度への着目──地方政治の劣化の解消法のもう一歩 |

3 議員のなり手不足の要因

(1)議員のなり手不足

議員のなり手不足の要因を探ろう。都道府県議会議員と町村議会議員にはなり手不足問題が浮上しているとはいえ、要因はそれぞれ異なる。

都道府県議会議員の場合、要因と解消策は単純である。選挙区と政党の意欲の問題である。一人区・二人区が多く候補者が固定化する。固定化は主要政党が候補者擁立に躊躇(ちゅうちょ)するためである。なお、一人区、二人区では、女性比率が極端に低い。多様性にとっても大きな問題である。

都道府県議会議員選挙の無投票当選問題に関しては、政党の意欲と一人区・二人区を解消するなど選挙区問題を積極的に議論すべきだ。

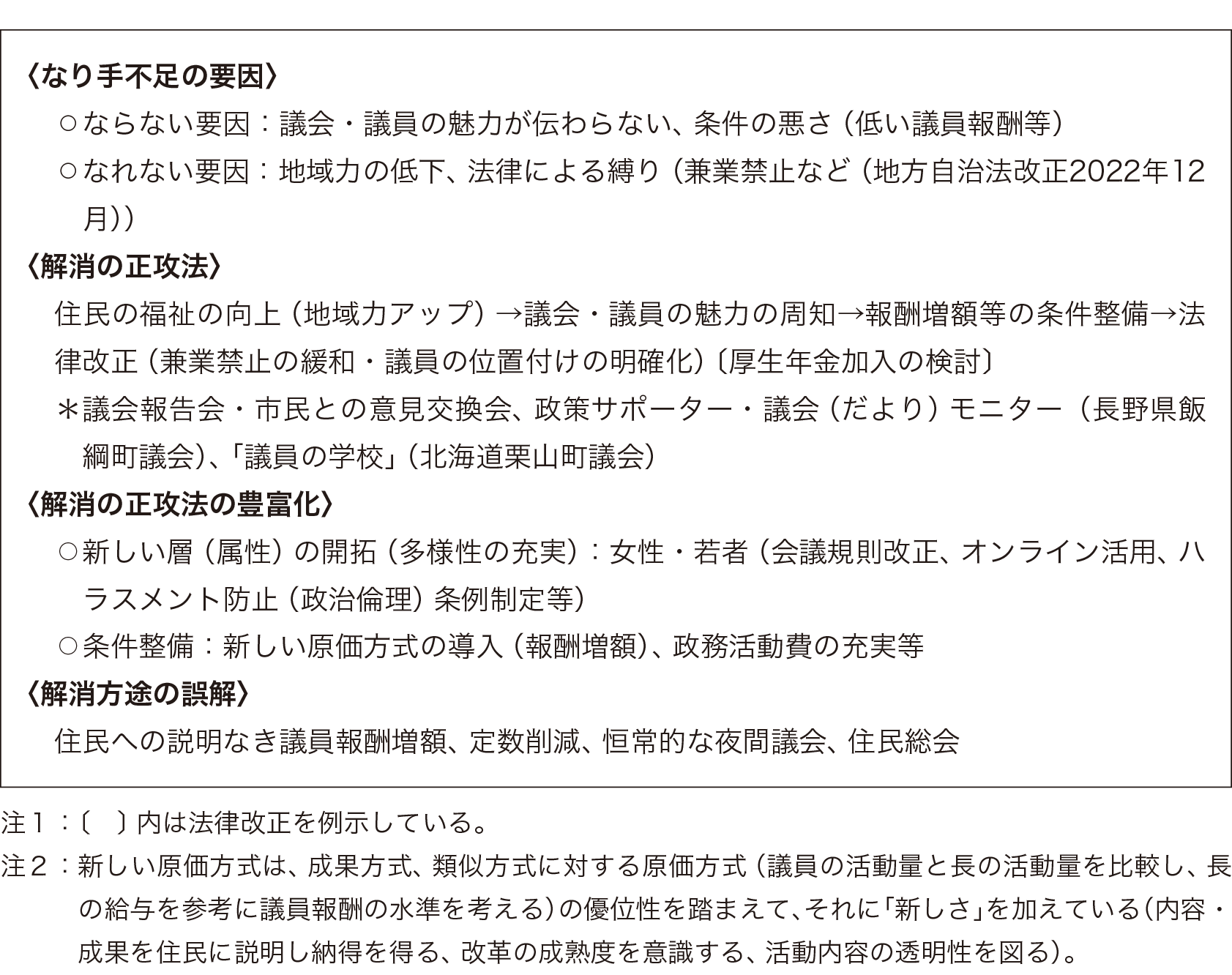

(2)なり手不足の要因:「ならない」と「なれない」

都道府県議会議員のなり手不足問題に対して、町村議会議員の場合は、深刻でその要因はより複雑である。議会・議員の魅力、議会・議員の活動条件、地域力、現行法体系という四つの要因が考えられる。問題は、人口減少と高齢化だけではない。人口減少・高齢化の自治体に必然の減少ではない。

なり手不足には、議員に「ならない」要因と、「なれない」要因がある(表1参照)。議会・議員に魅力がなければ「ならない」。そもそも議会・議員活動が住民に知られていない。平成の大合併によって議員定数が大幅に減少し、身近に議員が少なくなり議員の存在が住民から疎遠になっていることは、これを加速する。また、議員報酬等の条件が悪ければ「ならない」。

逆になろうとしても、従来の議員を担っている層(属性:自営業、農林水産業)や、立候補を担ぎ応援する層(いわゆる「みこしを担ぐ人」)が衰退していれば「なれない」。また、現行法体系の立候補休暇、公務活動休暇がないことで議員に「なれない」場合もある(兼業禁止規定の厳格化は、緩和された(地方自治法改正2022年12月))。

表1 議員のなり手不足の要因と解消の正攻法