(2)予防保全への転換の必要性

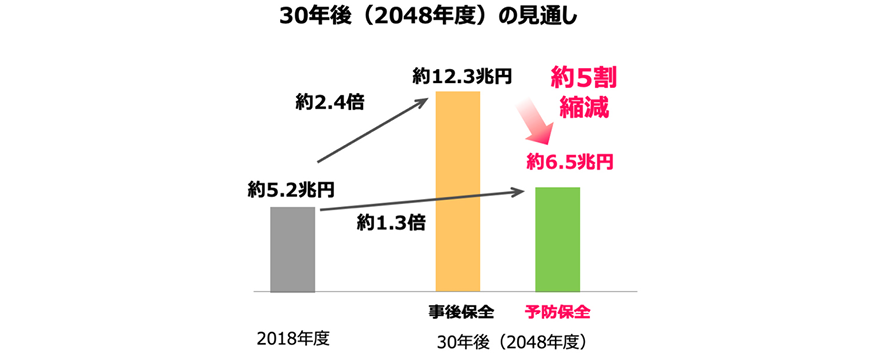

2018年11月、国土交通省は、経済財政諮問会議のワーキンググループにおいて、所管する分野のインフラについて、30年後までの維持管理・更新費の推計結果を示した。インフラの維持管理・更新について、不具合が生じてから対策を講じる「事後保全」から、不具合が生じる前に対策を講じる「予防保全」へ移行することにより、30年後の維持管理・更新費が約5割縮減される見込みとなった(図4)。この結果からも明らかなとおり、今後、予防保全への転換を進めることにより費用の縮減・平準化を図り、持続的・効率的なインフラメンテナンスを推進することが必要である。

図4 「予防保全」の推計と「事後保全」の試算との比較(長寿命化等による効率化の効果)

(3)予防保全への転換の状況

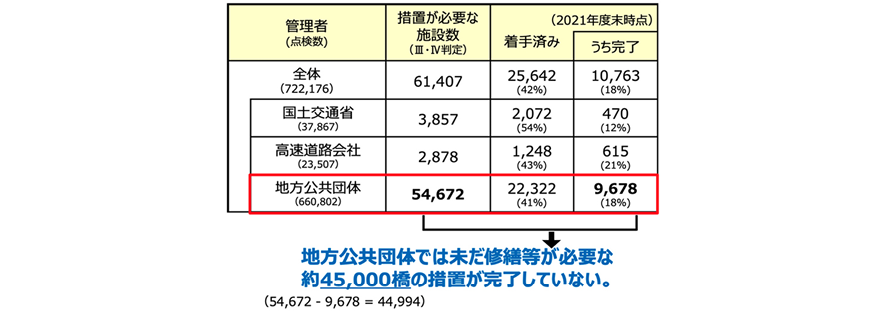

点検を法定化し、施設点検が一巡したことで、インフラの老朽化の状況の全体像が把握できた。例えば、道路橋については、2014年から各道路管理者へ、5年に1回の頻度で点検を実施することが義務付けられており、2021年度末時点で措置が必要な施設(いわゆる「事後保全」段階にある施設)は約6万1,407橋であった。

そのうちの多くは、地方公共団体が管理しており、いまだ約4万5,000橋の措置が完了していない状況で(図5)、予防保全に本格的に転換するには、まずはこれらに対する措置を早期に講じる必要がある。

図5 修繕等措置状況

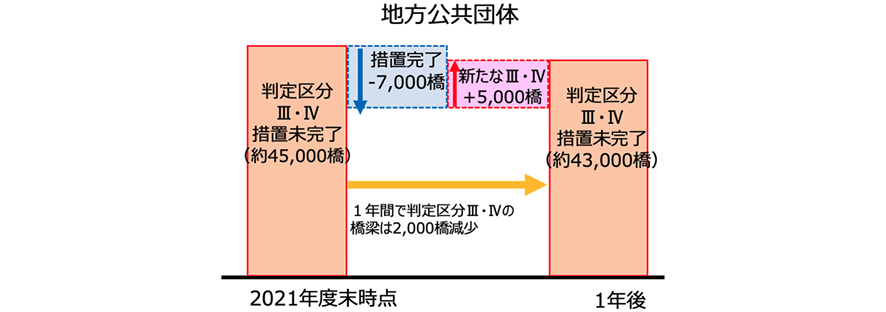

また、毎年約7,000橋の措置が完了するものの、新たに事後保全段階に移行する橋梁(きょうりょう)が約5,000橋発生するため、1年間で約2,000橋しか措置が完了しない。したがって、これまでの予算水準では予防保全への移行までに約20年かかるという状況である(図6)。

図6 道路橋に対する措置の状況

このように、インフラ老朽化対策は「待ったなし」の課題であり、2020年12月11日に閣議決定された「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」に基づき、予防保全型インフラメンテナンスへの転換に向けて、早期対応が必要な施設への集中的な老朽化対策を実施している。