国土交通省総合政策局公共事業企画調整課

1 インフラメンテナンスを取り巻く現状

インフラは、我が国における「安全・安心の確保」、「持続可能な地域社会の形成」、「経済成長の実現」の基盤となるものである。今後、建設から50年以上経過するインフラの割合が加速度的に増加する見込みである中、時代を超えて役割を果たし続け、中長期的に我が国の生活や社会経済活動の礎とし続けるため、インフラの維持管理・更新を計画的に進め、持続可能なインフラメンテナンスを実現することが極めて重要である。

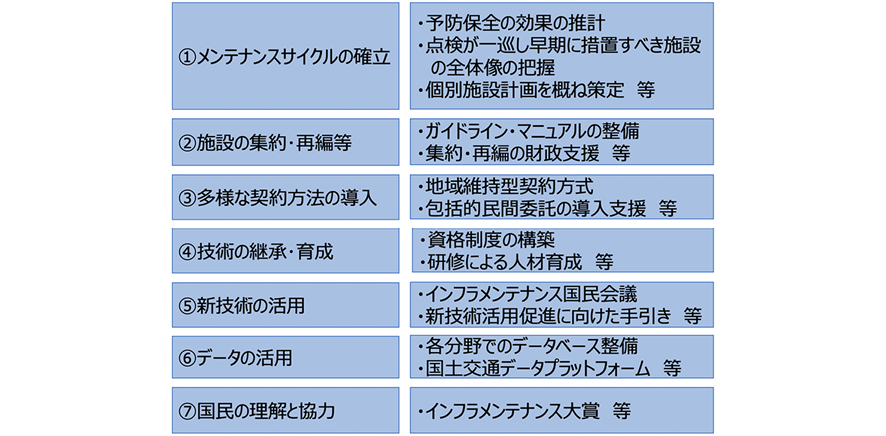

国土交通省では、2012年12月に発生した中央自動車道笹子トンネルの天井板崩落事故を契機に、2013年を「社会資本メンテナンス元年」と位置付け、メンテナンスサイクルの確立に始まり、産学官民が一丸となってメンテナンスに取り組むインフラメンテナンス国民会議の設立など、様々な取組を行ってきた(図1)。

図1 これまでの10年間の取組

2014年には「インフラ長寿命化計画(行動計画)」(2014〜2020年度)を策定し、これに基づき、インフラの老朽化対策に係る取組を推進してきた。また、当該計画は2021年6月に、「予防保全」への本格転換や新技術の活用、インフラの集約・再編の取組等を盛り込んだ内容に改定(2021〜2025年度)したところである。

本稿では、国土交通省がこれまで行ってきた主な取組を交えつつ、インフラメンテナンスの現況と見通しについて説明するとともに、先日公表された今後のインフラメンテナンスのあり方に関する提言『総力戦で取り組むべき次世代の「地域インフラ群再生戦略マネジメント」~インフラメンテナンス第2フェーズへ~』の内容を紹介する。