出典:全国町村議会議長会「第67回町村議会実態調査結果の概要」(令和4年2月)

出典:全国町村議会議長会「第67回町村議会実態調査結果の概要」(令和4年2月)

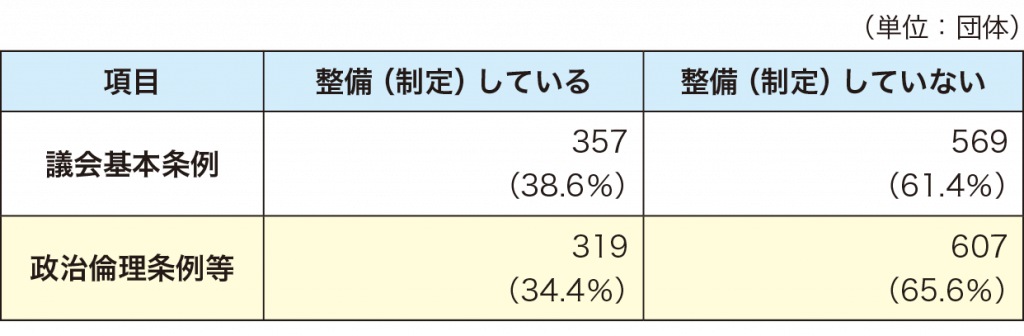

表2 議会の活性化に係る制度・組織の整備

政治倫理の規定は、当初は自治体における贈収賄などの事件が発生したことに対する再発防止の観点からの制定が多くを占めていたといえるが、近年では議会基本条例の制定とともに議会改革の一環として政治倫理に関する規定をとらえる向きがあるといえる。

地方議会において政治倫理を確立することは緊喫の課題であるといえるが、その規定を制定するにおいて留意すべき点として、主として三つの点が挙げられる。すなわち、①政治倫理を確立するに当たっては、議員は住民の代表として選ばれたいわゆる選良であるといえることから、議員自身がそもそも良識を有するため、政治倫理について条例等により規制をかけるより、議員個々による自発的抑制あるいは議会としての自律権による事実上の抑制で足りるのではないか、②政治倫理の規制、特に資産公開に関する規定は公人とはいえ議員のプライバシーに対する侵害であると考えることができ、それを議員のなり手不足等の現状と勘案すると、より一層の議員への人材を不足させることにつながるのではないか、③議員だけでなくその親族をも対象とする地方自治体との請負禁止あるいは辞退の規定は、特に地方の自治体において議員の親族に多大な生活上の悪影響を与えることになるのではないか、という点である。それゆえ、特に③については規制に当たって、政治倫理の規制により得られる議員としての職務の中立公平性・透明性と、議員とその親族等の失われる利益を比較考量して規定を勘案すべき問題であるといえる。

次に、政治倫理に関する規定を制定するに当たっては、その内容として、斎藤文男(『政治倫理条例のすべて』(公人の友社、2016年))によれば、①政治倫理基準、②請負等の制限、③資産公開、④住民の調査請求、⑤政治倫理審査会、⑥問責制度、を規定することが必須であるとするが、特に資産公開について規定を置いている地方議会は極めて少ない。市区議会における資産公開条例を何らかの形で規定している地方議会は、先述の表1のとおり60市区(7.4%)である。

この資産公開に係る規定の少なさの理由としては、議員という公人とはいえ、議員本人ならまだしもその家族に関する個人情報に及ぶことは、プライバシーの観点から否定的に考える議会が多いと推測されるとともに、アメリカの政府倫理法における規制ほど政治倫理に対する議会及び住民の理解の醸成が進んでいないためと考えられる。

続いて政治倫理の規制の対象については、選挙で選ばれた政治家である長及び議員を対象とするのが原則であると考える。その際に、それぞれをまとめて規定の対象とする条例や個別に規定する条例など各自治体により様々である。これに加えて、その地位が政治・行政に一定の影響力を及ぼし、行政に関する重要事項を把握することが容易であり、そこから当該情報等を不正利用することができるおそれがあるとして、選挙で選ばれないが議会の承認を要する副知事・副市町村長や教育長も対象として規制することがある。その地位及び職務の特殊性から規制の対象とすることもありうるだろう。ただし、一般職の職員を政治倫理の対象とするのは筋が外れている。一般職の公務員に対しては国家公務員の倫理法に準拠した規定とすべきであり、政治倫理条例の対象とすることは異なるといえる。

政治倫理を規制する上では、何をもって政治倫理に反するとするのかの基準が必要となる。一般的には、①不正疑惑行為の禁止、②地位を利用した金品授受の禁止、③請負等の有利・不利な取扱いの禁止、④職員の職務行為への不正介入の禁止、⑤職員採用等の働きかけの禁止、⑥道義的批判を受けるおそれのある寄附の受入れ禁止、が基準として定められている。しかし、それ以外にも税金納付の不履行等の禁止やハラスメント禁止、反社会的勢力との関与の禁止などを基準として規定している議会もある。住民の視点から見て、中立公平性をもった職務執行を旨とすることが強く求められたことによる基準であるといえよう。