多様な関係人口の関係動機

都市の側の地方思考も東日本大震災を契機に高まり、さらに新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴うテレワークの普及によりさらに身近なものとなった。働き方改革やワーク・ライフバランスへの関心の高まりはライフの充実を図る舞台として都市ではなく地方をイメージさせ、ワーケーションなどの推進とともに広がっている。つまり、都市から地方への関心は「地方に貢献したい」という動機よりも、都市住民のライフスタイルの充実を目的としたものといえるだろう。

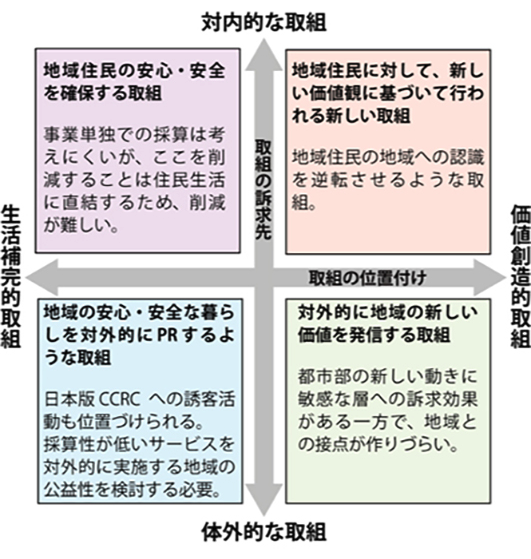

もちろん「関係人口」を自認して地域に赴く人々は、「地域に貢献したい」という気持ちを持ってやってくる。しかし、都市から見た地域課題と地域住民が実感している地域課題のズレもあり、その思いが地域に的確に届きにくい現実もある。一方で、多くの地域では行政主導で「都市部の住民を関係人口に」と呼び込みが行われ、貢献したいというよりも興味がある、都市での暮らしに何か加えたい、という層を「関係人口」として位置づけてしまうケースも多い。さらに「関係人口の創出・拡大」を名目とした事業にも地域の体験活動が多く位置づけられ、付加的に地域のお手伝い、が位置づけられていることが多い。こうなると、地域側からすると観光以上には感じ取りにくいのも現実だろう。多様な動機を持って地域と関わろうとする関係人口に対して、どのような取組をデザインするか、が重要だろう。

図1 四つの関係人口の関与動機

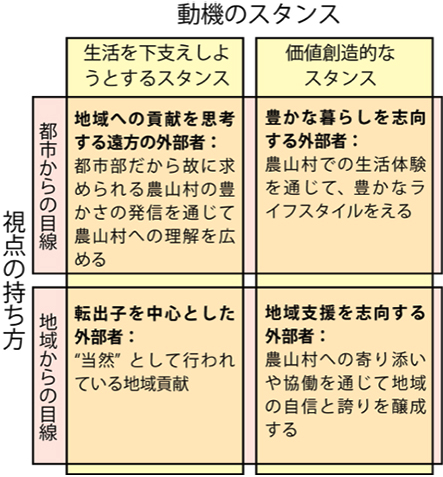

図2 関係人口に係る取組の位置づけ

地域戦略として関係人口をどう位置づけるか

戦略的に関係人口を位置づけた場合、どのような戦略的位置づけが考えうるか。地域の衰退の文脈に対してまったく新しい流れとして関係人口を位置づけるのか、これまでの文脈にのっとった上で、関係人口を位置づけるのか。地域の衰退状況はかなり深刻化しているので、すぐにでも何らかの行動を起こしていく必要があるのはどこの地域でもおおむね一緒だろう。

しかし、これまで地域との関わりを持ってこなかった主体である「関係人口」が、いきなり地域課題解決の一翼を担う存在になりうるか、というとそうではない。当然、地域には地域のルールがあり、人間関係が存在し、その上で地域の“キャラクター”が形成されている。そこにこれまで無関係だった関係人口が加わろうとしても難しい。地域との関係醸成がまず必要である。

また、関係の構築は関係人口側からの一方的なアプローチでできるものでなく、地域の側にも「関係人口との協働」の需要がなくては難しい。当然、課題が顕在化している地域であるので、“猫の手も借りたい”というのが本音であるが、これまで何とか自前で運営してきたのが地域である。簡単に外部の人がやってきて、お願いします、とはならない。さらに、地域課題が顕在化しているものの、突然課題が現れたのではなく、長きにわたる転出行動や少子高齢化の進展により、徐々に深刻化してきているため、地域の現在や将来について“考える機会”を持てずに今に至っている。そして、顕在化した今となっては体力も落ち、高齢化しているため、どうしたらよいのか考えあぐねている。

故に、いきなり関係人口が協働相手として浮上するのではなく、まず自分たちの地域が置かれている現状を冷静に見極め、そこに必要な手立てとして「関係人口」を認識する必要があり、それがなくてはいくら外部からアクセスしたとしても、受け入れられる状況にはない。関係人口施策を実施する上では、まず受け入れることとなる地域側が「なぜ、関係人口が必要なのか」を自覚する必要がある。しかし、施策に「関係人口の創出・拡大」とあるように施策の目線は外に向いていて、「関係人口の受け入れ」についてはあまり注目されていない。関係とは相互関係であるので、外に向けた「創出・拡大」だけではなく、内に向けた「需要認識の醸成」、「需要体制の構築」が必要である。