議会改革の推進が議員報酬額の増額と連動する視点を持つことが重要である。そこで、原価⽅式を「改革先行型」と「改革意欲型」(平成31年報告書では「期待値」)の二つに類型化し、この二つの型のどちらを採用したとしても、議会改革を進めることが議員報酬の増 5 額に連動することを強調した。

議員報酬は「住⺠⾃治の根幹」である議会の構成員の条件であるがゆえに、住⺠に説明することが不可⽋である。議員報酬額は科学的に算定できるものではない。根拠が明確な原価⽅式によって算出された議員報酬額であっても、算出された数字はあくまで説明責任を果たすための素材を提供するものであり、それに基づき住⺠に説明し議会・議員活動への理解を広げることも重要な目的の一つである。「議会のあり⽅を超えて住⺠⾃治のあり⽅を問うことを強調」しているのは、この意味である。

《提言における議員報酬見直しのポイント》

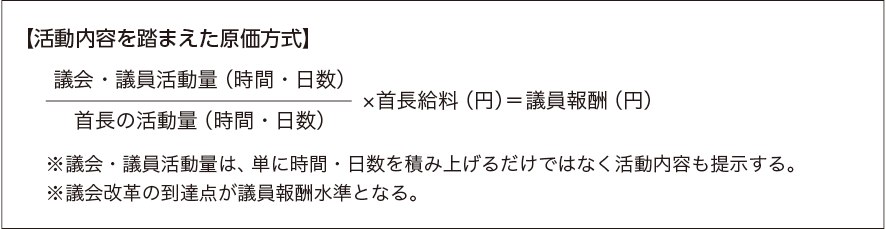

1 議員の活動量と長の活動量を比較し、長の給料を参考に議員報酬の水準を考える(原価方式)。

2 議員の活動量について

① 議会改革(監視力・政策提言力の向上/地域・住民との連携強化)を進めれば活動量は増える。

② 単に活動量を増やすのではなく、その内容が問われる。

③ 活動量とその内容を住民に示し理解を得ることが重要。

3 議会改革を(さらに)進め、その活動量と内容を住民に示し理解を得ることが、議員報酬の増額につながる。住民の理解が何より大切。

● 提言では、議員の活動量と長の活動量の比較の仕方について、議会改革の事例等を示しながら、具体的に検討できるよう考え方・手順を示している。

● 政務活動費についても、監視力・政策提言力を高めるための重要な条件であることから、その導入に当たっての留意事項等を、調査結果を踏まえ示している。

● 全国町村議会議長会では、全国926町村議会にこの提言を送付。議員報酬見直し、政務活動費導入の検討に役立ててもらう。また研修等で積極的に説明等をしていく。

出所:全国町村議会議長会資料を一部修正