3 懲罰処分の現状と課題

地方自治法は、議会の秩序保持の見地から議員に対する懲罰の規定を置き、議会へ一定の裁量権を与えている。同法135条1項は懲罰の種類を①戒告、②陳謝、③一定期間の出席停止、④除名、と定めている(なお旧地方制においては③の出席停止に関する規定が置かれるにとどまっていた)。

懲罰処分について司法はどこまで関与できるか──。懲罰に関わる取消訴訟がそもそも許されるか否かについては、従前から、取消訴訟の対象ではないとする司法の判断と学説間に見解の相違が見られた。それが今回の判例変更により、除名のほか出席停止も司法審

査の対象となった。

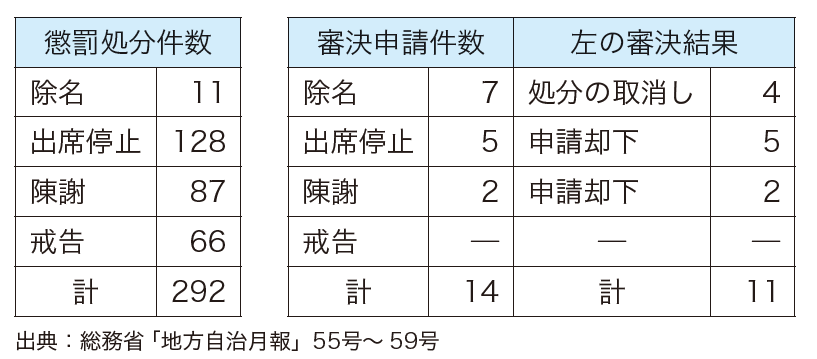

懲罰処分の実態については総務省の調査が公表されている。2007年4月1日から2018年3月31日までの件数(市町村分のみ)をまとめると次のとおりである。

全国で年間平均にすると26件程度となるが、全体のうち「出席停止」が43%を占める。ただし、そのわりに審決の申請件数は少ないのが実情である。

審決の申請の「処分の理由」を見ると、「除名」では「度重なる公務欠席」、「全員協議会の欠席・退席」、「議長の適格性の欠如」、「議会の品位保持の失墜」、「陳謝処分に従わなかった」、「正当な理由なく議会を欠席」、「無礼の言葉の使用」、「地方自治法・会議規則に違反」、「議員控室で覚せい剤を使用」、「議員の資質欠如」、「議会の仕組みの無理解」、「職員を名指

しする発言」、「過去の懲罰にも無反省」などである。

「出席停止」の方は、「会議規則違反と陳謝の不履行」、「議員としてあるまじき行動をとった」、「議運の決定に従わず議長の勧告にも応じない」、「品位の尊重に反する言動」となっている。

ここに挙げた理由の中から「懲罰の実体判断」(2020年11月25日最高裁大法廷判決中の補足意見)に結びつくものを探し当てるのはなかなか難しいのではないだろうか。これらの大半のもっともらしい(あるいは抽象化された)理由の行間にこそ、機微に触れる本当のところの理由が隠れているのではないかと思われる。

ところで、除名については議員の3分の2以上の者が出席し、4分の3以上の者の同意が必要(地方自治法135条3項)とされていることに対し、出席停止の場合は、議員の半数以上の出席と過半数表決で足りることになるが、この差は見過ごせない問題として残る(戒告・陳謝はともに出席停止の場合と同じ要件である)。少なくとも懲罰の種類によって議決要件に差があることの合理的理由づけが必要ではないだろうか。

懲罰全体の問題として考えなければいけないのはほかにもある。個々の事犯に対して、いかなる場合に戒告・陳謝・出席停止・除名のいずれを科すべきか、実定法上の根拠がない。つまり、懲罰に対する議会の裁量権の行使に当たってルールや基準が何も存在しない。

どんな場合を戒告とし、あるいは陳謝とするのか。出席停止とする場合、具体的に何日間とするのか。除名の場合、議決によって直ちに議員の身分が失われることになるが、それを議員に科することとすれば、いかなる事犯であれば裁量権の逸脱または濫用とはならないのか。懲罰の軽重を判断すべき合理的な規範は何も存在しない。基本的には自律的な機能に基づく議会の裁量に委ねられているとはいえ、「濫用的な懲罰の抑止」(前出の補足意見)のためにも最低限の準則となるべきものがあってしかるべきだろう。

懲罰の本旨は秩序罰だが、一種の制裁であることに変わりない。議会には客観的で自制のきいた判断が求められる。