2 スポーツ条例を取り巻く法令環境と方向性の模索

(1) 国の動向(スポーツ基本法の制定経緯と特徴)

スポーツ基本法は、昭和36年に制定されたスポーツ振興法を全部改正する形式で、民主党政権下の平成23年5月31日に、超党派(衆議院8会派共同)の提案により第177回国会に提出され、6月9日に衆議院、同17日に参議院において全会一致で可決している(8)。

当該法の条文数は制定時から全35条で構成されており、スポーツ振興法(全23条)よりも条文数が増加している。また、1条では、スポーツに関する施策を総合的かつ計画的に推進することによって、「国民の心身の健全な発達」、「明るく豊かな国民生活の形成」、「活力ある社会の実現」及び「国際社会の調和ある発展」に寄与することを目的とする旨定めるなど、広範な規定ぶりが目を引くところである。

(2) 都道府県の動向

① 都道府県におけるスポーツ条例の制定状況等

新潟県議会では、スポーツ基本法と方向性を一にしつつ、スポーツを取り巻く環境の変化に対応するため、平成31年3月19日に新潟県スポーツの推進に関する条例を全会一致で可決している。

都道府県では、平成30年12月末日現在においてすでに14県がスポーツ条例を制定しており(9)、制定時期という面から見れば、平成20年に全国に先駆けて議員提案により歯科保健推進条例を制定した当該県議会といえども、スポーツ条例に関しては後発組と位置付けられよう。

② 新潟県スポーツの推進に関する条例の特徴等

金太郎あめ条例やコピー&ペースト条例が多いとの批判がある議員提案政策条例において、先行スポーツ条例との比較から新潟県条例の特徴を見いだすならば、学校における体育及び運動部活動等の持続的発展の推進を図るため、地域の実情に応じた環境の整備などの必要な施策を講ずる旨を規定した11条を挙げることができよう。当該条文は、新潟県における過疎化・少子化等の進行が児童・生徒の減少として顕在化し、それが学校における体育や部活動に影響を及ぼし、単独校では、大会に出場するために必要な人数を確保できず、残念ながら大会に参加できなかった事例も少なからずあるとの地域住民の声を受け止めたものである。そして、これまでの学校単位の運動部活動等に固執することなく、地域内の学校が連携を密にして、地域の実情に応じ、子どものスポーツの推進に関する環境を整える対策を講じていく必要性を踏まえ、条文化されている。まさに、「住民の『おもい』を、政策への変換を見据え、条例という『かたち』に」することができた事例の一つといえよう。

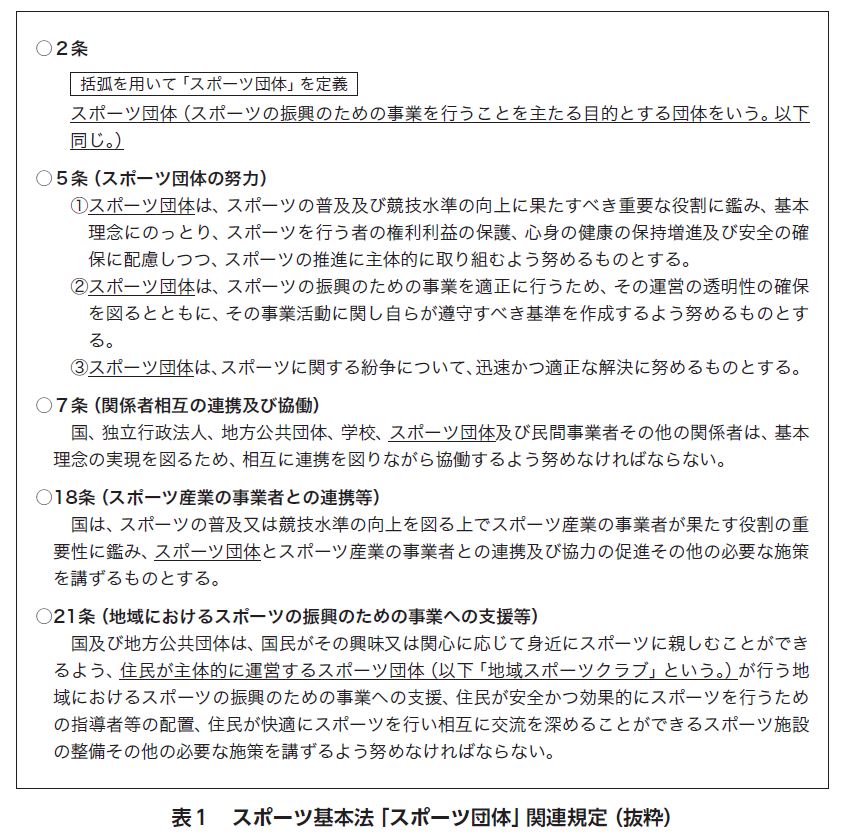

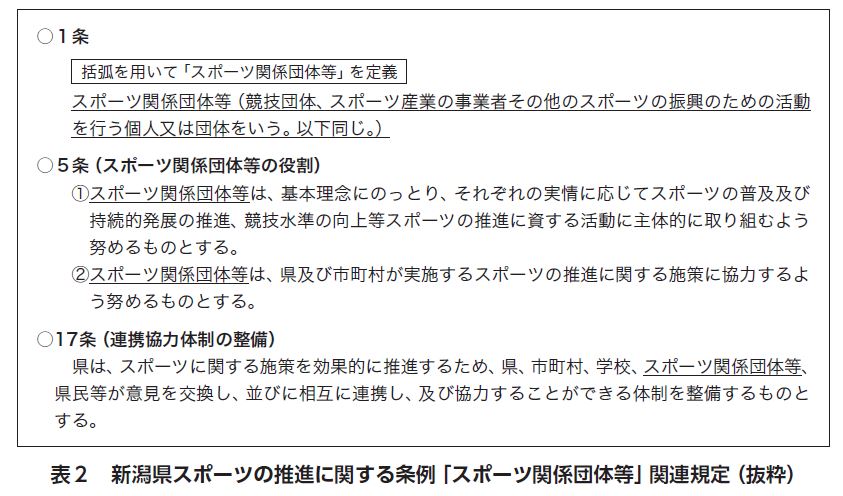

また、スポーツ基本法に対する地域感覚(現場感覚)としての「違和感」を条例制定に持ち込むことなく、住民目線で条文づくりに取り組んだことも特徴の一つといえるのではないだろうか。すなわち、同法では、「スポーツの振興のための事業を行うことを主たる目的とする団体」を「スポーツ団体」と規定し、5条では、スポーツに関する紛争について迅速かつ適正な解決に努めることなど当該団体に係る努力規定を設けている。なお、同法7条では、「国、独立行政法人、地方公共団体、学校、スポーツ団体及び民間事業者その他の関係者は、基本理念の実現を図るため、相互に連携を図りながら協働するよう努めなければならない」と規定しており、「スポーツ団体」と「民間事業者」を別建てとしていることに着目すれば、「スポーツ団体」に「民間事業者」は含まれないものと解されよう。一方、スポーツ基本法を解説した書籍の中には、「スポーツ団体」には、各種目別競技団体と、その加盟クラブやチームなどが想定される旨記載されているものもある(10)。そうであるならば、例えばサッカーについては、公益社団法人日本サッカー協会を頂点に、Jリーグを運営する公益社団法人日本プロサッカーリーグがあり、その傘下には「『株式会社』アルビレックス新潟」などの加盟クラブも当然のことながら入ることから、新潟県条例の条文案検討に際しては、同法の解釈運用と地域感覚(現場感覚)の「ズレ」を指摘する声も少なからずあったようだ。それゆえ、先行スポーツ条例の中で、スポーツ基本法に準拠した「スポーツ団体」の定義を複数の県が取り入れていた(11)が、新潟県条例では、県民の方々が条文を読まれる際の分かりやすさを念頭に、競技団体とスポーツ産業の事業者の双方を頭出しした「競技団体、スポーツ産業の事業者その他のスポーツの振興のための活動を行う個人又は団体」を「スポーツ関係団体等」と規定し、それぞれの実情に応じてスポーツの推進に資する活動に主体的に取り組むよう努めるものとした(表1及び表2参照)。

地域の実情や現場感覚を重視し、法律あるいは先行条例の規定に過度に拘泥されることなく、コピー&ペースト条例にありがちな安易な先行事例の踏襲を回避し住民目線の規定を採用したことは、やはり、当該条例の一つの特徴といえよう。