地方議会・議員への期待──学生(を見る教員)の目線から

さて、本稿の本題たる「議会への期待」であるが、冒頭では「教材」云々(うんぬん)と述べた。丁寧に言い直せば、議会議員には学生に対して「学び」の機会を多く提供してもらいたい、少なくとも様々な「接点」をもっていただきたい、ということである。これには実に多種多様なものがありえよう。以下では、再びゼミやポリの活動を振り返る中から、いくつか具体例を提示したい。

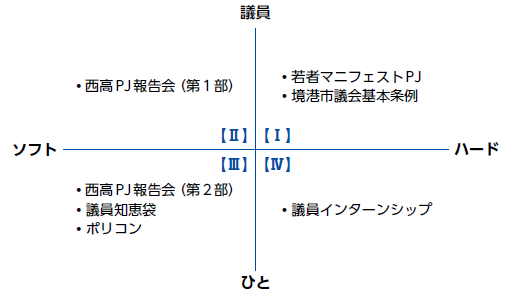

なお例示に先立ち、それを整理するための軸を二つ用意しておく。「ソフト─ハード」と「議員─ひと」である。前者は、実現の困難さ、負担の度合い等と言い換えてもいい。後者は、「議員」という立場での関わり(その場合、話題も政治的イシューが多かろう)なのか、一人の「ひと」としての関わり(ここでは話題も様々となろう)なのか、を示している。これらをクロスさせると図「付き合いの4類型」ができる。もっとも、厳密には、いずれの軸も両極に二分されるものではなく、「程度」のあるものである。その点、ここでは簡略化した。

図 付き合いの4類型議員

(1)西高PJ報告会(第1部)

便宜上、第Ⅱ象限から解説する。一つの例は、西高PJ報告会当日の第1部(西高生による提言及び市議からの講評)である。市議を招請したのは、まさに“議員として”の政策に関わるコメントを求めてのことであった。1日限りの参加、多忙な中での日程のやりくりを除けば、議員側にさしたる負担はなかったのではないか。しかし、その教育的効果が大きかったことは先に見たとおりである。つまり、議員の存在は、ソフトな関わりであっても、例えば「主権者教育」にとって、決して小さくはない。なお、1日といわずより長い期間、また、マニフェストづくり自体にも議員がコミットする、といったことになれば、それは第Ⅰ象限に位置付けられることになろう。

(2)西高PJ報告会(第2部)及び議員知恵袋

第Ⅲ象限の例もまた西高PJの中に求められる。報告会第2部(西高生、大学生、議員の意見交換)である。そこでは、「マニフェスト」づくりとは切り離し、様々な話題について議員という“ひと”と対話すること自体に価値が置かれていたのであった。参加議員から次のような声が寄せられたのも、決して偶然ではなかろう。「まずは政治家という『個人』を知ってもらうことが政治への一歩目だと思う」。

実は、これには原型となったポリのPJがある。2016年1月22日に実施した「議員知恵袋」である。これは、「選挙権年齢は18歳以上に引き下げられた。しかし、自分もそうだったように、若者の多くはなお政治(家)を遠く感じている。まずはその距離を縮めないと」という学生の思いから(そして「Yahoo!知恵袋」に着想を得て)企画されたものである。具体的には、開星中学3年生の授業1コマ(45分)を用いて、生徒(約50人)と松江市議(13人)とが直接対話するワークショップを行った。その際、テーマを「政治」に限定せず、日頃の悩みや素朴な疑問でよいとしたのである(9)。結果的に、中学生からも参加議員からも好評を得た(10)。議員のお出かけ名目は、必ずしも(狭義の)「主権者教育」でなくともよいのかもしれない。

(3)ポリコン

さらに、時間帯は夜、場所はお店、ということがあってもいい。そんな企てが「ポリコン=(“ポリ”レンジャー主催ないし“ポリ”ティクス関係者の“コン”パ)」である。参加者は、主に議員と大学生。狙いは、飾らないノミニケーションを通じて、若者と政治(家)との距離を縮めることにある。2013年5月に始め、(ここ2年ほど低調ではあるが)3~4か月に一度のペースで行ってきた。「肴(さかな)」はもちろん「政治」に限られない。中には人生の悩みを議員に打ち明ける者も(そしてまたその逆も?)いる。その結果、ポリコンの後には議員へのイメージが随分とよくなっているようである。

(4)議員インターンシップ

第Ⅳ象限の典型例は、議員インターンシップであろう(11)。無論、文字どおり「議員」としての関係性に基づくものなのではあるが、実際の付き合い、あるいはその効用は、いわば全人格的なものとなるはずである(12)。以下のレポートが一つの証左となろうか。これは、筆者が初めて(およそ10年前に)仲介した学生が受け入れ議員に送ったお礼状(抜粋)である。

「これまで大学の講義以外に積極的に参加したことのない私にとって、インターンシップは大きなチャレンジであり、また、緊張の連続でした。その中で○○さん(議員)にはご迷惑をおかけしたと思います。また、私自身にやりたいことがなかったこと、島根にあまり興味がないことなど、活発に動く学生ではなかったとも反省しています。しかし、確実に得るものはありました。先ほどいったとおり、大学に入学して以来、自分から何かに挑戦することがなかったため、1週間という短い期間に県職員、マスコミの方など、多くの方と知り合い、そして話したことは、とても大きな衝撃でした。話した内容が衝撃だったのではなく、これまでほとんど面識のなかった社会人の方と話をするという体験が、社会性を身につけるという大きな刺激になりました。ちょっとしたショック療法だったかもしれません。たった1週間でしたが、多くの人と関わっていくこと、人脈をつくること、やりたいことがあったら諦めずに何かしらの挑戦をすることなど、言葉では言い切れないほどのことを考えるようになり、目前に迫った就職活動にも尻込みすることなく挑戦する勇気が湧いてきました。これからはその気持ちをもとに、具体的な行動にどう移すかが課題だと思いますが、インターンシップが終わり、始めの一歩のような行動をすれば何かが見えてくるというのを徐々に感じつつあります。」

(5)若者マニフェストPJ+「しょうゆソース」

最後に第Ⅰ象限であるが、この領域こそ「アドボカシー」との親和性が最も高い。シンプルなイメージは、学生と議員との(比較的時間をかけた)コラボによる政策立案である(13)。長野県飯綱町の「政策サポーター」制度はその典型といえよう。無論、いろいろな様式がありえる。

例えば、「若者マニフェスト」。これを市長候補に直に提出したことは先に述べた。この限りにおいて、議員との接点はなかった。しかし後日、そのマニフェストを市議選候補者全員に送付し、各項目(施策)別に「課題」認識の妥当性と賛否(の度合い)を問うたのである。そしてその結果は、ポータルサイト「松江のしょうゆソース」に掲載した。回答(その率、約4割)なくして公開なし。候補者の協力があってこそ実現できた企画である。このことは改めて確認しておきたい。

なお、後日「ポリコン」の場で某議員からこう告げられた。「提案の中に大変よい施策があった。市役所の担当職員を呼んで伝えておいたから」と。学生たちの「手応え」感がぐっと上がった瞬間であった。

(6)境港市議会基本条例

ゼミでは2013年度に境港市の議会基本条例策定にコミットしたことがある。直接のきっかけは、筆者が当該条例策定のアドバイザーに就任したことだった。

手始めに、学生とともに議会報告会を傍聴した。そして、議員研修にてワールドカフェを実施した際、ホスト(各班の進行役)を担ったのもゼミ生である。その後、境港市出身のゼミ生が議会設置の「市民検討会」に委員として加わると、ゼミ全体で彼をバックアップした。また、ゼミ主催で「市民が議会を変える」と題した市民参加ワークショップを開催、その報告も含め「市民検討会」最終回にはゼミとしての意見書を公式に提出した。さらに、自らフェイスブックページ(「議会を勝手に応援する会」)を立ち上げ、情報発信にも努めた。

以上、学生に焦点を当てて記してきたものの、ここでもやはり再確認しておくべきは、境港市議(会)の対応であろう。ほぼすべての局面において実に協力的であった。ちなみに、本PJを担当していた学生は、大学院に進み、議会改革をテーマに修論をものしている。以上の取組みも第Ⅰ象限に位置付けられる。

(7)その他

ほかにもある。例えば、「島根県県民いきいき活動促進条例」(2005年制定)は、もともとゼミによる「市民立法」が契機となったものだが、その「陳情」を受け、時には学生を参考人招致し、時にはゼミ主催の座談会にも参加し、条例の制定を決めた島根県議会との事実上の共同作品である(14)。また、ゼミと島根県中小企業家同友会とで5年以上続けてきた「スメケン(Small and Medium Enterprise研究会)」では、島根県内自治体での「中小企業振興基本条例」の制定に向け、議員への公開質問状、直談判など各種ロビーイングも行ってきた(15)。因みに、スメケン発足前は、「ゼロ」であったくだんの条例は、いま現在、1市を除き全ての市町村と島根県で制定されている。また、その1市、松江市も来年度には制定される予定である。我々の活動もその一助程度にはなったと推測される。

加えて、今年度力を入れてきた「自分ごと化会議 in 松江」も特筆したい。主催は、市民団体等からなる実行委員会(筆者は共同代表の一人)、ゼミは学生事務局を務めている。このPJは、無作為抽出で選ばれた市民による協議の場をつくらんとする試みである。今回は、市民が中心となって(=手弁当!)運営し、「原発」をテーマに議論している。こういった場は、議会が主催しても(無論、テーマが別でも)構わないはずである。現に、岡山県新庄村ではすでに試みられている(16)。また、海の向こうに目を転じれば、カナダのブリティッシュコロンビア州では、15年ほども前、州議会が無作為抽出によって「市民議会(Citizens’ Assembly)」を設置し、実に「選挙制度改革」を諮問していたのであった(17)。

一方、ポリでも、「日本女性会議2011松江」第4分科会「女性の政治参画」の担当を拝命した関係で、約1年かけて当該テーマに取り組んだ。そのきっかけ自体がK市議からの声かけであったし、ヒアリング、アンケート、当日の出演などなど、様々な局面で多くの議員にお世話になった(18)。加うるに、市長の「マニフェスト評価」を試みた「松江市政の通信簿」(19)では、実際には議員の直接的な関わりはなかったものの、様々な形でのコラボの余地(例えば、市長との「公開討論会」への議員の登壇)は大いにあったし、類似の試み(つまり評価)が議会・議員向けにあってもいいだろう(20)。

おわりに

ジェームズ・ブライスはかつて「地方自治は民主主義の学校」と喝破(かっぱ)した(とされる)。これを拝借すれば、本稿の主旨は実にシンプルである。学校にはよい「教材」が欠かせない、これに尽きる。そして、議会・議員自体が「教材」になりえるし、あるいはそれを創り出すこともできる。そう期待したい、と。

ところで、くだんの名言、原文はこうなっている。

These examples justify the maxim that the best school of democracy, and the best guarantee for its success, is the practice of local self-government.(21)

注目したいのは、(明示的に訳出されてはいないが)「practice」という単語である。我々はここに、地方自治が「学校」たりえるためには、「実践」が欠かせないというメッセージ(22)を看取しよう。彼は、その例を、スイスやアメリカの特に田舎地域で見られた共同作業(例えば、道路の修理、清掃活動、牧場や森林の管理など)及びそれに関する議論や決定に見ていた。翻って、本特集「住民のための議会とは何か」の廣瀬論文(2019年1月28日号)。そこでも随分と「共同作業」が強調されている。本稿は、その概念をいくらか広げ、それへの学生(若者)の参加、そして議会・議員による加勢(=「教材」提供)を期待するものにほかならない。

(2) ゼミについては、さしあたり毎熊浩一「自分史の超NPM論・寄付編─島根県共同募金改革を題材に」山陰研究11号(2019年、近刊)を、ポリについては、同「進む!市民参加 学生による『若者の政治参加』促進の試み」地方自治職員研修2016年5月号を参照されたい。

(3) なお、参加議員の側も全員が満足と答えている。さらには「今後またこのような授業があれば……」との問いにも、全員が「参加する」と回答していた。

(4) あえて注記しておきたい。これは(ちまたで時々見られるような)単なる投票行為の練習にとどまらない。選挙期間中に、実際の政党・候補者を対象として、本物に近い投票所・投票用紙による演出を加えて実施したものである。また、事前学習として大学生を交えたワークショップも行った。さらに、投票時に参考にしえる情報も、ポリの運営するポータルサイト(「さんいん(参院・山陰)のしょうゆソース」)を中心に、提供した。

(5) 2018年9月27日付け山陰中央新報。

(6) マニフェスト大賞実行委員会『マニフェスト大賞2018』(2018年)72頁。

(7) 定義は容易ではないが、通常筆者は「社会課題の解決に必要と思われる力の総称」として便宜的に用いている。例えば、課題への嗅覚、解決策の企画、実行力、客観的な観察力、他者とのコラボ、情報発信、ストレス耐性等々が含まれよう。

(8) 傍証としてゼミ生Aの言を引用しておこう。「この2年間で、私たちは社会を創る一員としての基礎力を得たのではないでしょうか。……この経験が、未来を創る原動力となるような気がしているのです」(「2017年度毎熊ゼミ卒業論文集」編集後記)。

(9) 実際には、「議員同士の結婚は?」、「市長の性格は?」、「島根の抱える課題は?」、「アベノミクスはどう?」など、硬軟混じるものではあったが……。

(10) 例えば、政治に対して興味がある中学生の割合は、事前には3割強だった。それが8割を超えるまでになったのである。

(11) ただし、ゼミやポリの公式PJとして取り組んだことはない。が、周りには経験者がいくらかいる。

(12) インターンにより学生の「政治」や「議員」に対するイメージが大きく変わることは、例えば、「ドットジェイピー」の活動報告書からも明らかである。

(13) 例えば、筆者自身、大学院生の頃、福岡市議会の某会派とともに「政治倫理条例」案の策定に携わったことがある。書生には誠に大きな学びの機会となったことは、いうまでもない。

(14) 参照、毎熊浩一「島根大学法文学部行政学演習編『島根県地域いきいき活動促進条例(案)』関連資料」島大法学49巻1号(2005年)。

(15) 恥ずかしながら、まとまった報告文書がない。さしあたり、ゼミフェイスブックページを参照されたい。

(16) 例えば、参照、伊藤伸「『市民自治』の実践モデルが人口900人の村にある~岡山県新庄村議会『自分ごと化会議』」2019年1月17日付YAHOO!ニュース。

(17) 参照、毎熊浩一「市民による診断と行政統制─まちドックと市民議会(Citizens’ Assembly)を手がかりに」地方自治職員研修・臨時増刊93号(2010年)。

(18) 参照、日本女性会議2011松江実行委員会編「日本女性会議2011松江 大会報告書」(55〜 65頁)。

(19) 参照、ポリレンジャー編「松江市政の通信簿─松江市長のマニフェスト検証」2013年。

(20) 参照、毎熊浩一「議会ウオッチのススメ─モノサシ批判に応える」Voters No.22(2014年)。

(21) Viscount James Bryce, Modern Democracies, vol.1., 1921. 原文はここで読むことができる。

(22) ただし、厳密に読めば、ブライス自らがそう主張しているのではない。彼はその旨の格言(maxim)を確認しているのである。本節冒頭に「(される)」と付記したのはそのためである。