③ 開放的自治体へ

地域課題には、当該自治体を超えた課題も多い。もちろん従来もそのような課題を地域連携によって解決してきた。委託、共同設置等だけではなく、特別地方公共団体の設置などを想定するとよい。今日は今まで以上に、当該自治体を超えた地域課題が浮上している。定住自立圏、連携中枢都市圏構想など新たな制度が生まれている。そして、今日議論されている地方交付税の交付対象となる「圏域」の構想は、総務省「自治体戦略2040構想研究会」から提起されたものである(第2次報告、2018年7月)。

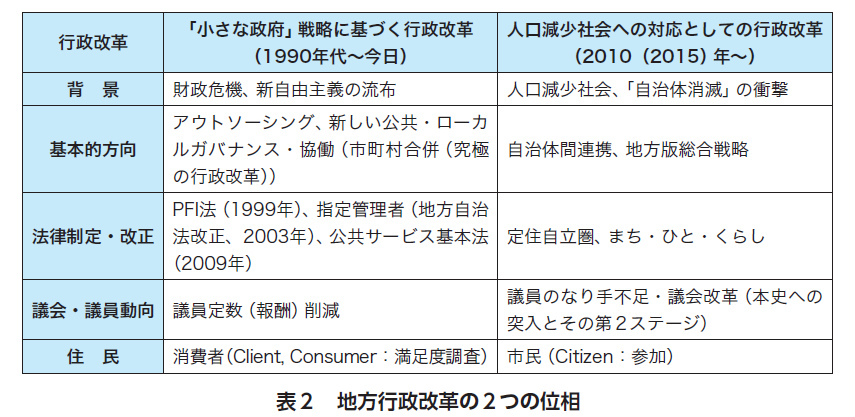

行政改革の意味転換も行われている(表2参照)。議会・議員は、こうした自治体間連携にも関心を持ち、併せて監視や政策提言を行う必要がある。

自治体間連携の重要性は浮上しているが、それは行政レベルでの制度化と運用である。これらの自治体間連携、いわば広域連携には、議会が主体的にかかわることはなかった。地域課題が密接に広域化されているとすれば、その動向に議会が積極的にかかわる必要がある。そのためには、選挙の際にこの自治体間連携が争点化される必要があり、住民自身がこのことを理解する契機にもなる。

選挙においては、これらの自治体間連携の制度化も重要な争点となる。これに住民や議会はどうかかわるのか。これについては別途検討したい。

④ 自治・議会基本条例、及び総合計画への評価と提案:過去と今後の展望の議論の素材であるとともに、比較可能なマニフェストを

今日、予算等の削減を目指す提案も登場している。会派による政策提言ではあるが、マニフェストにも活用できる。川西市議会会派「明日のかわにし」は、従来の「会派予算要望」ではなく、行政の予算編成プロセスに対する政策提言として「会派予算提案」を市長に対して行った。会派予算提案書作成の際、「提案する総概算金額は原則マイナスとすること(マイナスの予算提案)」などのルールを定めた。これにより行政側と「事業の優先順位」の考え方・観点で実質的な議論を交わす機会も増えたほか、事業の選択と優先順位を意識した「あれかこれか」の予算編成を求める議会会派活動のスキーム形成にもつながっている(第13回マニフェスト大賞「優秀政策提言賞」)。これらを踏まえて、選挙時にはマニフェストとして提示している。

こうした縮小社会に適合的なマニフェストが選挙時に提出され、議論が巻き起こることが必要である。その際、比較可能とするには、総合計画に対する評価が順当であろう。マニフェストの内容として拡大志向からの転換、削減はあり得るというより必須という政治文化の育成が必要となる。

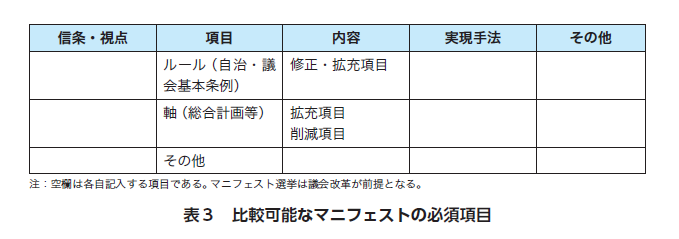

この争点化に当たっての議会の重要性、そして議員の重要性を指摘してきた。しっかり議論する運営を規定する自治・議会基本条例への評価は、総合計画に対する評価とともに重要である(制定されていない場合、自治体・議会改革についての評価)。なお、本連載では住民自治の推進として選挙を位置付けているがゆえに、比較可能なマニフェストは住民が判断する基準だけではなく、住民自身が議会や行政に参加するルールの評価を判断する材料となる(表3参照)。

こうした軸がマニフェストに明記されることにより、比較が可能となる。マニフェスト・スイッチ(SW)もこうした視点から活用したい。また、公開討論会・合同個人演説会は、候補者の人柄、弁論能力を測る機会ではあるが、やはり政策比較が可能な場である。その比較の軸が、候補者による総合計画や自治・議会基本条例への評価である。

こうした軸がマニフェストに明記されることにより、比較が可能となる。マニフェスト・スイッチ(SW)もこうした視点から活用したい。また、公開討論会・合同個人演説会は、候補者の人柄、弁論能力を測る機会ではあるが、やはり政策比較が可能な場である。その比較の軸が、候補者による総合計画や自治・議会基本条例への評価である。

(1) 2つの民主主義観(多数決、合意形成)を念頭に置きつつ、地方自治を合意形成に基づいて議論を行う。従来のマニフェスト選挙は、多数決型に適合していると思われる。本稿では、マニフェストを重視しつつも合意形成型にそれを接合させる試みである。①議会の討議がマニフェスト選挙の土台、②候補者自身がその土台の差異を明確にする、③マニフェストは住民がその討議に参加するための土台、などが要素となる。

(2) 議会からの政策サイクルは、住民参加を起点としている。そこに、任期4年の選挙が組み込まれる。選挙は、住民参加の第一級のものだからである。ただし、選挙だけが住民参加なのではない(本文のルソーの言葉を想起されたい)。

〔参考文献〕

◇千葉真(1995)『ラディカル・デモクラシーの地平──自由・差異・共通善』新評論

◇牧原出(2018)「自治体の人手不足で変革求められる政策概念」『週刊東洋経済』6月16日号

◇松下圭一(1971)『シビル・ミニマムの思想』東京大学出版会

◇ルソー(桑原武夫・前川貞次郎訳)(1954(1762))『社会契約論』岩波文庫