ちょっと寄り道~「判例ツーリズム」のススメ~

聞き慣れぬであろう「判例ツーリズム」というもの、法務担当として働く千葉県内の地方公務員、通称「うのっち」が提唱している判例研究のやり方です。地方行政にまつわる事件、特に裁判で争われた事件の現場を実際に訪れ、現場の状況を見聞きし、現場と判例を照らし合わせながら、事件を実感する。そこから、現場感を持って、事件の背景や問題の真相を探求し、地域課題解決のヒントを探っていこうとするものです。

例えば、自治体の判断のいかんが争われたことで有名な、東北地方のとあるまちで起こった、いわゆる「個室付浴場事件」。個室付浴場建設予定地のすぐそばにある児童遊園を行政が児童福祉施設として認可することで、個室付浴場の営業をできなくさせたという事件です。提唱者うのっちは、この現場を訪れたからこそ、「どこにでもあるような田園地域なのに、その一角だけが醸し出す異様な雰囲気」を感じ取ることができ、なぜこのような事件が起きたのか、なぜ裁判所は住民らの想いに応える決断をした行政側を敗訴とする判決を出したのか、改めて臨場感を持って考えることになったそうです(ちなみにですが、判例研究の後は、名所、特産品、グルメ、温泉を満喫したそう。「判例ツーリズム」は観光を通じた経済貢献もできて一石二鳥なんです!)。

イベント会場では、ポスターを食い入るように読み込んでいるインテリ系オタク、「この建物、実家の近所で相当ザワついてたのよ!」と小学生の息子に語るお母さんなどなど、新たな「6時の公共ファン」獲得の予感に、薄ら笑みを浮かべずにはいられませんでした。

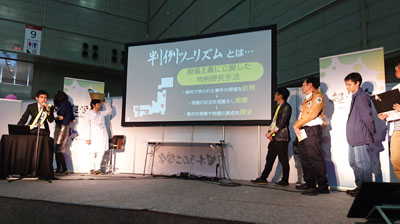

「判例ツーリズム」を発表。理系の研究者たちに負けじと、行政×法律分野で挑みます。

「 みんなの学習会」と動画配信による新たなコミュニティの広がり

設立記念イベントを終えた私たちは、メインの活動である「みんなの学習会」を始動させました。

地方自治の仕組みから財政、政策立案、時事やトレンド政策テーマなど、まちづくりに必要な知識やノウハウを、その道の専門家を招き、誰にでもわかるようにかみ砕いてお話いただき、毎回バライティに富んだテーマで、毎月1回19時から、真面目かつざっくばらんに勉強していきます。

敷居の低さや親しみを感じてもらえるよう、学習会の告知用イラストには、どこか哀愁漂う中年のオジサンをマスコットキャラクターに起用。SNSやメールマガジンの配信のほか、市民活動センターの広報媒体の活用、新聞やウェブメディアへのアプローチも意識しながら、新たな層に届ける広報に努めています。

そうした成果が出たのでしょう。県庁や市役所の行政マンだけでなく、地域への熱い想いを持った若手の地方議員、ビジネスにも役立ちそうだという会社員、地域の課題に関心の高い市民シンクタンク、公務員志望の学生、個別のテーマに関心を持ったという市民など、様々な方に参加していただいています。

初回の学習会は6月に開催。パブリックな領域への入門編として、行政分野の研究者と一緒に、所有者不明土地を切り口にして、行政ができること、できないこと、そして、これからの公共の担い手について考えました。

2回目は、政策法務が専門畑の現職行政マンを講師に迎え、法律と条例の違いといった基礎知識、誰もがリーガルマインドを持っていくことの大切さ、市民がルールづくりに参加するための実践的な方法を学んでいきました。

3回目は、地方自治の専門誌の編集者、4回目は社会福祉法人と株式会社の経営者、5回目は現職の町長…、こういった具合で、立場の異なる人々が同じ方向を向いて勉強を重ね、課題解決のイメージを共有していっています。直近では、11月上旬に地方議会・地方議員の真相に迫るパネルディスカッションを開催。公務員の自主学習時代には何となくタブーだった地方政治の領域に切り込み、参加者みんなで地方議会のリアルに踏み込んでいきました。

また、この冬からは、これら「みんなの学習会」の内容や、6時の公共がプロデュースした独自のコンテンツを動画配信するサービスもスタートさせます(正会員、応援会員、ネット応援会員という3種の会員が視聴可能)。子育てや介護、遠方にお住まい、残業や飲み会バッティング? など、さまざまな理由で学習会に来ることができない方も、ネットを介して参加いただけることを期待しています。

ニコニコ超会議では公務員コスプレが注目を浴びました。