課題解決に向けた取組み

ここで、全国的に見て早い段階で議会BCPを策定した2つの自治体議会の事例が注目される。1つは滋賀県大津市議会の事例である。全国でいち早くその検討を行い、2014年3月に策定にこぎつけている、いわば先駆け的存在の同市議会では(大津市議会「大津市議会BCP(業務継続計画)(第1版)」2014年)、さらにその見直しも行っており、すでに改訂版を策定している(大津市議会「大津市議会BCP(業務継続計画)(第2版)」2016年)。その見直しの過程において、それまで議会局職員が市の災害対策本部等の組織体制に組み込まれていたことについて、2014年4月からはその組織体制が見直され、議会局からは本部員として局長のみ派遣されることとなっている(同8頁)。

なお、防災会議に議員又は事務局職員が参画している事例の一部を表2にまとめた。

もう1つは、北海道芽室町議会の事例である。同町議会では、2015年12月に議会災害時対策基本計画(議会BCP)を策定(芽室町議会「芽室町議会災害時対応基本計画(芽室町議会BCP)」2015年)、2016年3月に議会基本条例を改正し、そうした災害対応に関する根拠規定を設けた。また、それまで事務局職員は町災害対策本部の一員として位置付けられていたが、特に災害発生後の初動期における事務局職員の役割(災害対策会議設置準備等)を考慮して、同年4月以降は、町災害対策本部に組み込まれていない(仲野裕司(芽室町事務局長)「現地報告 災害発生!そのとき議会は?~『芽室町議会BCP』は機能したのか~」地方議会人48巻10号(2018年)20~25頁)。

ガバナンスにおける議員と事務局職員との関係

ここまで、本稿では、自治体議会における危機管理(災害対応)に関する事例分析を通して、平時を含めたガバナンスを構成する議員と事務局職員との関係について考察した。そうした役割が求められる自治体議会及び議員について、危機管理過程に関与していく上での鍵となるのは、行政としての執行機関のみによる「災害行政」から、議会及び議員をはじめ住民や各種団体等の多主体による危機管理の協治化としての「協働型の危機管理ガバナンス」への移行であり、議会はそれら多様な担い手の結び目としての役割を担うとの指摘が見られる(新川達郎「議会の危機管理」地方議会人48巻10号(2018年)10頁)。

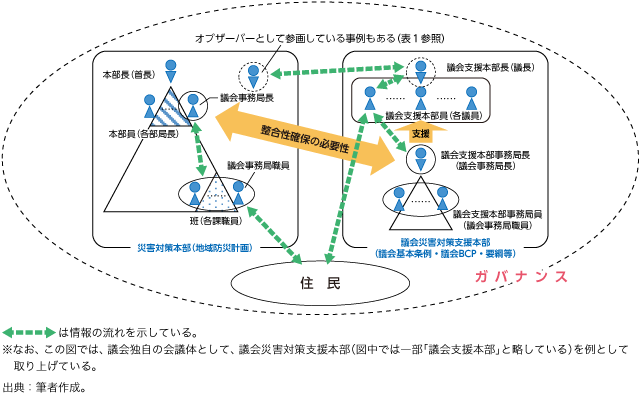

ここまでの考察結果の概要を図にまとめた。

図 危機管理(災害対応)における災害対策本部と議会独自の会議体との関係性

図 危機管理(災害対応)における災害対策本部と議会独自の会議体との関係性

図の全体を囲う大きな点線の楕円が示すものが「協働型の危機管理ガバナンス」に当てはまるものと考える。また、自治体全体の防災(減災)政策の観点から、確かに災害対策基本法には議会に関する規定は見られないものの、同法に基づき策定する地域防災計画は、自治体が独自に定めることができるものであり、首長をトップとした執行機関側の災害対策本部と、議会独自の会議体との関係性、特に事務局の位置付けについて、地域防災計画上の整合性を図ることが求められ、その整合性の確保が、単なる執行機関のみによる「災害行政」から、多主体による「協働型の危機管理ガバナンス」への移行をより実効性のあるものにしていくのではないかと考える。