4 なり手不足を考える上での報告書の違和感

(1)現場からの声には応えず

報告書には、様々な知見が盛り込まれている。とはいえ、その全体的なトーンは、今日積極的に改革を行っている議会の動向とは異なっている。現場からの声には応えていないという点で違和感がある。

自主的な取組みにおける課題を踏まえた制度改革を行うことが、まずもって重要だと思われる。この点は、章を改めて紹介したい。

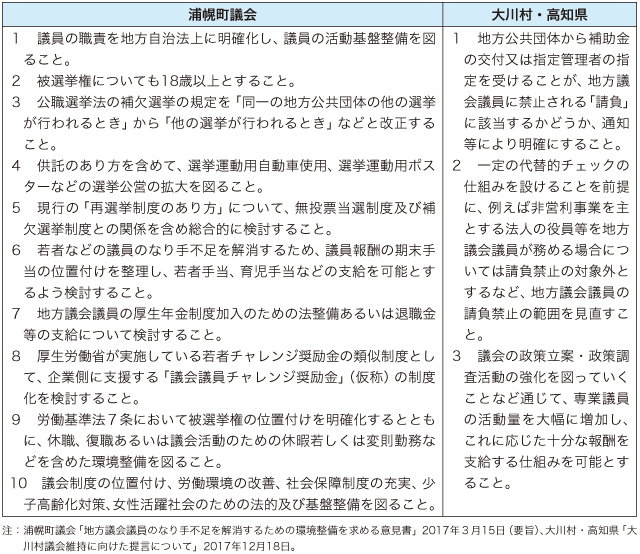

さらに、こうしたそれぞれの議会の努力も重要ではあるが、法改正も重要である。浦幌町議会が国に意見書を、十勝町村議会議長会、北海道町村議会議長会が国に要望書を提出しているが、これらは、なり手不足の解消を真摯に考えている議会からの提言である。また、本研究会発足の起点となった大川村では、大川村と高知県による「大川村議会維持に向けた提言について」が策定され、制度改革への提言が総務大臣に提出された。それらに応えることがまずもって必要だと思われる。表3は、浦幌町議会の意見書と大川村・高知県が議会維持に向けた提言をまとめたものである。

なり手不足問題に悩み、検討を重ね、提言を行った先駆議会からは、報酬等の条件整備とともに、兼業禁止の緩和(廃止ではなく)が提起されている。報告書は、これらにはまったく応えておらず、兼業禁止の緩和を行うこととセットで契約と財産の取得処分を議決事件から除外する提案をしている(多数参画型のみであるが)。

現場からの提言である、兼業禁止の緩和、補欠選挙の改正、手当の拡充(若者手当、育児手当)、公営選挙の拡大、その他として被選挙権年齢の引き下げ、議員を選出する企業への補助金制度の充実等、提起されているこれらの事項を、研究会の場において優先的に議論し提案に活かすべきであった。

また、実際に意見書等が出ているとは聞いていないが、総務省「地方議会・議員のあり方に関する研究会 報告書」でも提起されている市町村議会議員選挙における制限連記の導入は、女性の候補者の増大には有用であり、なり手不足問題解消の一手法である。

報告書は、2つのパターン(議会)を強調することで、今日真摯に活動している議会の声を軽視・無視しているといってよい。なお、手当の拡充(若者手当、育児手当)は、議員の身分が確定していない現状では、制度化するのは困難かもしれない。ただし、現実には年代により報酬額を区分することは可能である。長崎県小値賀町議会は、50歳を基準にそれより若い議員の報酬額を増額している(2015年条例制定、18年3月廃止)。法律を改正しなくとも、趣旨を活かす運用は可能である。

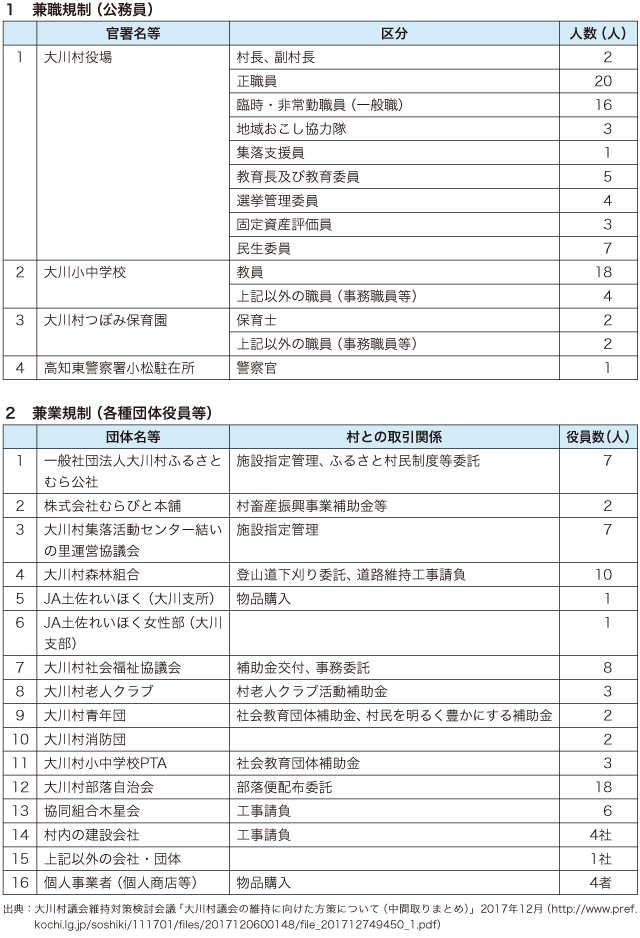

浦幌町議会、及び大川村・高知県ともに要請している兼業禁止の緩和について、大川村・高知県の調査からは、次のようなことが分かる。まず、兼職禁止との関連で、他の自治体の公務員はまったく検出されていない。他の自治体の公務員との兼職禁止を除外しても、ほとんど有効ではない。また、兼業禁止規定に係る「兼業」の範囲が確定されておらず、その範囲を厳格にすること、具体的には非営利の団体の役員の兼業は可能とすることの検討を開始する必要性が理解できる(例えば、表4中の「2 兼業禁止(各種団体役員等)」13〜16以外の緩和)。