(2)集中専門型の非現実性

集中専門型は、議員を少数とすることで「なり手不足」の解消を目指すとともに、その少数の議員は首長と一体となって地域経営を行うことを目指す。住民との距離が広がる懸念は、抽選制によって選出される「議会参画員」が補完する。これらの提案の現実性を考えたい。

① 定数を少なくすることは、意欲ある住民が立候補を躊躇(ちゅうちょ)することになり、結果的に特定の層だけが議員となる。いわば地域名望家だけの議会となる可能性がある。

② 議会と首長との距離が極端に狭まり、一方では癒着が生じて監視が利かず、他方では日常的な対立が生じ、どちらも地域経営上の支障を来す。

③ 本来別の論理である議員報酬と定数を一体的なものと考えて制度化する非論理性に基づいている。そもそも報酬を生活給とすることの実現性は希薄である。大変な努力を必要とする。

④ 定例会、平日昼間開催といった従来型の議会運営を行いながら、委員会主義は採用しない。そうだとすれば、閉会中審査はできず、結果的に議会力はダウンする。

⑤ そもそも議会参画員制度の作動には疑問がある。市民討論会は、短期(せいぜい2日間)で、特定のテーマで開催される。議会参画員は長期(2年間)であり、広範なテーマを扱うこととなるために裁判員制度のような義務的な要素(「規律を設ける」)を盛り込むことになる。長期に参加し時間をとることの可能性についての慎重な議論が必要だろう。

⑥ 公務員の復職制度は広く一般でも活用できるが、有利に活用できるのは組織内議員を有する公務員の労働組合等である。

(3)多数参画型の非現実性

多数参画型は、権限を限定することで議員の責任を軽くし、夜間・休日の議会運営を行い、同時に選挙区を設置することで地区代表によって多数の議員を確保する。これらの提案の現実性を考えたい。

① 契約と財産の取得処分を議決事件から除外するとはいえ、議会は相変わらず巨大な権限を有する。議員の非専業性が強調されることにより議決にかかわる自覚を希薄化させ、執行機関に対する監視機能を低下させかねない。

② 監視には大いに役立っていた契約と財産の取得処分の議決事件からの除外は、監視機能を弱体化させかねない。そもそも、議会がすべての契約と財産の取得処分の議決権限を有しているわけではなく、政令基準に基づいて条例で定めている。首長の「足かせ」になっているわけではない。むしろ、全国町村議会議長会等は政令基準を削除し、条例で定めることを要望している。

③ 兼業禁止規定の緩和によって、「口利き」が登場する懸念もある。

④ 夜間・休日議会で、有効かつ効果的な議会運営が可能かどうかは慎重な議論が必要である。漁業を主とする地域など、夜間・休日議会がすべての地域で立候補者を増加させる要因にはならない。

⑤ 他の自治体の公務員であれば議員となれるといっても、こうした公務員の存在は、小規模自治体ではほとんどゼロに近いのではないだろうか。

(4)なり手不足解消策の非現実性

① なり手不足の要因分析への疑問

報告書では、なり手不足の要因として6項目が挙げられているが、それらをまとめれば、以下の3つの領域を想定していると思われる。

1つ目は、議会の役割の高まりの領域である。専門的知識や専業としての活動の必要性、及び議員定数の削減による負担感の増大もなり手不足の要因に加えてよい(筆者はむしろ定数削減による負担感の増大を主張する議員は少なく、定数削減は当選のために必要な投票数を引き上げたこととかかわっていると思っている)。

2つ目は、議会活動の条件が整備されていない、具体的には議員報酬が少ないという領域である。議員報酬だけでは生計を立てられない。

そして3つ目は、兼業が困難な状況の領域である。他の職業に就きながらも議員活動を行うことが想定できるが、一方で平日昼間の議会開催では困難なこと、他方では兼業禁止規定の存在、そして「公民権行使の保障」の限界といった法制度上の問題がある。

ここから2つの道(議会)が設定されることは容易に推測がつく。一方で、権限が重い(さらに権限を付与する)のだから、平日昼間開催の議会運営となり、兼業が困難なので生活給を支給する(集中専門型に道が開かれる)。他方で、権限が重いと感じる場合には、議決権限を限定して負担感を減らし、兼業を前提として、夜間開催の通年議会となる。このように、報告書が提示する要因は、その後に提案される新たな2つの議会の伏線となっている。

しかし、筆者は、上記のようななり手不足の要因を解決するための手法として、報告書が提案する2つの議会だけに特定する必要はないと考えている。もっと多様な議会が想定できる。例えば、権限は従来の範囲を維持しつつも、夜間・休日開催は可能である。本稿で強調するように、2つの議会に特定することが報告書の特徴になっているが、そもそもの要因からは2つに限定する蓋然性はない。

筆者は、なり手不足の要因とその解消の方向についてすでに提案している(1)。議会・議員の魅力(ならない要因)、議会・議員の活動条件(ならない要因)、地域力(なれない要因)を想定している。そこから、議会が住民とともに議会イメージを共有し、その改革を模索することを提案している。それぞれの議会の自主的努力とともに、兼業禁止の緩和などの法改正も必要であることを強調している。

要因分析には、「議員定数が少ない小規模市町村ほど、議員の負担感が増加してきた」という評価や、女性議員が少ないことの無視・軽視といった問題がある。ここでは、仮に妥当だとしても、そこから2つの議会をパッケージとして打ち出す必然性はないことを強調したい。

② 2つの議会では立候補者が増えるのか

要因分析を単純化した3つの領域から、2つの議会の提案によるなり手不足解消の論理は以下のように整理できるであろう。

第1の系列(集中専門型):立候補者が少なければ議員を少人数にすればよい→負担の増大→生活給に見合う報酬(+公務員の復職制度や議会参画員によって立候補者・立候補者予備軍を増加させる)

第2の系列(多数参画型):重い負担を気にして立候補しないのであれば、負担を軽くすればよい→その代わりに報酬を低くする→また、多くの人が議員になればよい(兼業禁止の緩和)(+選挙区選挙により集落から選出させる)

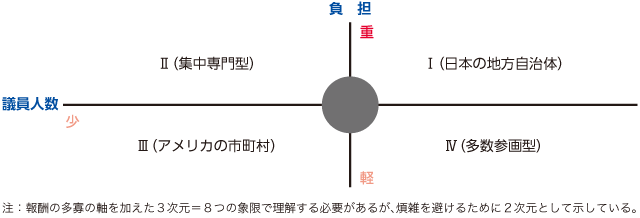

ある意味分かりやすい発想である。すでに何度も示唆しているが、なぜ、この2つの議会のみの提案なのであろうか。議員の人数と負担の相関関係からの提起であろう。しかし、一対一対応とは断言できない。議員の人数と責任の重さから議会像を極めて単純化した図1のうち、第Ⅱ象限は集中専門型、第Ⅳ象限は多数参画型、である。負担は重く人数は多い議会(第Ⅰ象限:例えば日本の地方自治体)や負担は軽く人数は少ない議会(第Ⅲ象限:例えばアメリカの市町村)も存在するし、それを選択した場合、なり手不足が解消しないとは言い切れない。もちろん、もう1つの領域である報酬を加味しなければ何ともいえないことは承知の上で単純化すればという程度で理解していただきたい。より正確には、報酬の多寡の軸を加えた3次元=8つの象限で理解する必要がある。

また、図1の中心部分(円の領域)のように、明確に4つの象限の差別化が難しい曖昧な議会も存在する。