(ⅳ)新しい2つの議会のあり方

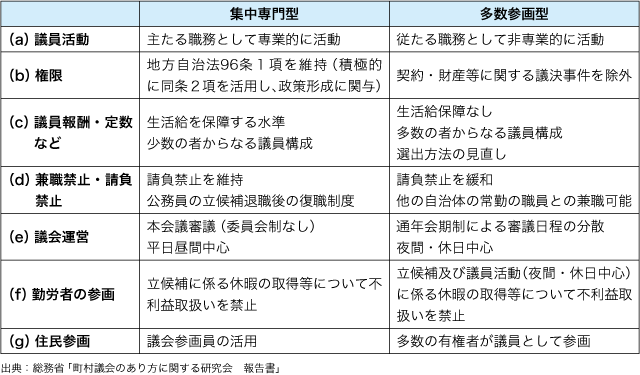

現行の議会を維持することは「当然の選択肢」と指摘した上で、「集中専門型」と「多数参画型」という新しい議会のあり方を条例で選択する制度を新たに挿入する(表2参照)。「このことによって、小規模市町村における議会制民主主義による住民自治の確保に資することができる」という認識である。集中専門型議会と多数参画型議会という新たな2つの議会である。

〈集中専門型〉少数の議員によって議会を構成するものとし、議員に専業的な活動を求める方向性である。議員には、首長とともに市町村の運営に常時注力する役割を求めるとともに、豊富な活動量に見合った議員報酬を支給し、議員活動そのものによって生計を立てていくことを想定するものである。公務員の復職制度も導入される。これに加えて、議員とは異なる立場で住民が議事に参画することによって(抽選で選出され義務的規定(報告書では「規律を設ける」)がある議会参画員)、議会に求められる多様な民意の反映という機能も維持することが考えられる。

〈多数参画型〉これとは逆に、本業を別に持ちつつ、非専業的な議員活動を可能とする方向性も考えられる。議会の権限を限定するとともに議員定数を増加することによって、議員一人ひとりの仕事量や負担を緩和するとともに議会に参画しやすい環境整備として議員に係る規制を緩和し(兼業(請負)禁止の緩和)、議会運営の方法を見直す(夜間・休日議会)ものである。議員が多数存在することで、議会全体として、地域課題の的確な把握や多様な視点からの監視機能の発揮が期待できることも想定している。集落や小学校区に候補者選定の意味を持たせる選挙区を設けることも強調している。

(ⅴ)2つの議会を制度化する上での留意点

新たな議会を設計する際の、法律改正に伴う留意点が検討されている。住民参画(議会参画員)、公務員の立候補の支障の緩和、議決事件の限定と請負禁止の緩和、という3つの事項である。

2 報告書の基本的問題

報告書の検討に移ろう。まず、基本的問題についてである。パッケージという提案の仕方、議会の存在意義である討議の軽視を中心に確認しよう。

(1)「国からの改革」、「集権制」、「行政体制強化」

まず、パッケージという提案の仕方についてである。条例に基づく選択制といいながら、型にはめ込む形となっている。報告書の中核は、集中専門型と多数参画型という2つの新たな議会を提起したことである。専業的に活動する議員によって構成される議会と、非専業的な(ボランティアをイメージする)議員によって構成される議会の2つである。それだけでは、何の変哲もない提案である。しかし、その従来から一般に(専門家ではなく)流布するイメージを「不可分のパッケージ」として提案したことに報告書の特徴はある。もちろん、現行制度は残る。しかし、悩みながら住民自治を進めるべく現行制度下で改革を行っている議会が提案した法改正には触れず、新たな議会に向けた改正だけの提案は、悩んでいる議会に2つの議会のどちらかに誘導する意図がうかがわれる。具体的には次の3つの問題がある。

① 不可分のパッケージの押しつけによって、自主的改革を阻害する。このパッケージは、強固なものである。「つまみ食い」(筆者の言葉では「創造的活用」)はできない。現行制度の運営は評価されているものの、先駆議会が提起する法改正(兼業(請負)禁止の緩和、公営選挙の拡充、補欠選挙の改正(国や都道府県の選挙でも実施可)等)については進展もなく、結局、強固な新たなパッケージに誘導する発想は、これまで行ってきた自主的改革を阻害する。つまり、「国からの改革」の様相を帯びる。

② 自由裁量を広げた改革からの逆行。議員報酬・定数、議決事件の追加、夜間・休日議会、通年議会(通年期制)などは、条例・会議規則で自由に決めることができる。新たな2つの議会では、これらの事項、その多くは議会(したがって住民)が獲得してきた事項をパッケージとして画一化する。自由な事項を再び規制するのは、地方分権に逆行する。つまり、「集権化」の様相を帯びる。

③ 議決責任の限定による「住民自治の根幹」である議会の役割の軽視。多数参画型では、多くの住民が議員となることを想定しているために、兼業(請負)禁止の廃止(報告書では「緩和」であるが「廃止」の意味)を行う。その代わりに、契約と財産の取得処分を議決事件から除外する。それらは首長の「足かせ」というより、議会との緊張関係に役立っていた。議決事件を限定することは、その緊張関係を弱体化させる。しかも、すぐ後に述べるように、非専業的な議員を想定する議会であればなおさらである。そもそも契約や財産の取得処分の議決事件からの除外は、政令基準で限定されていることから軽視されているといえる。議決事件の限定は、「行政体制強化」の様相を帯びる。

(2)「議事機関」の軽視

もう1つの基本的問題は、新しい2つの議会では「議事機関」の役割が弱体化することである。議会と首長等との緊張関係を想定している二元的代表制(機関競争主義)からの離脱だといってよい。

① 集中専門型における議会では、首長との癒着か、逆に激しい対立の恒常化を生む。集中専門型議会は、専門性を有した少人数の議員によって構成される議会である。多様な民意を集約して議員間で討議する役割が軽視される。仮に、議会参画員を挿入したとしても、議会自体が討議する機関にならなければ意味がない。多様性を重視した討議する議事機関からの逸脱となる。また、少人数は、一方では首長との近接性が強く、癒着が生じ、他方では首長との日常的対立が顕在化し、緊張感を有した議会と首長との関係が創出できない。二元的代表制からの逸脱だ。

② 多数参画型における議会では、監視機能が弱体化する。多数参画型議会は、多様性を重視しつつも、議員間での討議とそれによる妥協を軽視する。もちろん、多数参画型が想定する多人数でも討議は可能である。しかし、夜間・休日を主とする議会開催では討議に十分な時間をとることは困難である。契約と財産の取得処分を議決事件から除外したとしても議決権限は多いのは当然だ。それを低い報酬で監視が可能かは慎重な議論が必要である。それでは、首長主導の運営となり、議会は結局追認機関となる。ここでも、議事機関、そして二元的代表制からの逸脱となる。